-

-

Diese

Seite entstand in Zusammenarbeit mit Norbert Scholz.

-

Quellenangaben:

/1/ Anonym: Das

Buch im Spiegel seiner Zeit. 90 Jahre A. Weichert Verlag

Hannover-Berlin. 1872-1962. Hannover 1962; CF /5729/; Das

Bild von August Weichert ist von Walter Kellermann (von mir

nachbearbeitet)

/2/ Kosch, G. und

Nagl, M: Der Kolportageroman. Bibliographie 1850 bis 1960 (Repertorien

zur Deutschen Literaturgeschichte 17). Stuttgart / Weimar 1993

/3/ Galle, Heinz

J.: Verlag August Weichert, Hannover-Berlin. In:

Schegk, Wimmer (Hrsg.), Lexikon der Reise- und Abenteuerliteratur, Teil

4: Verlage, 8. Erg.-Lfg. Dezember 1990, S. 1-18

/4/ Zitat aus der Zeitschrift Deutscher

Buch- und Steindrucker, aus /17 Zitat von Seite 7

/5/

Rühle, Reiner: Böse Kinder : Kommentierte Bibliographie von

Struwwelpetriaden und Max-und-Moritziaden mit biographischen Daten zu

Verfassern und Illustratoren; Bibliographien des Antiquariats

H. Th. Wenner 4, Osnabrück 1999, S. 41

/6/ Brandenberg, Verena: Rechtliche

und wirtschaftliche Aspekte des Verlegens von Schulbüchern

in:Hrsg. Rautenberg und Titel: ALLES BUCH - Studien der

Erlanger Buchwissenschaft 18, 2006, ISBN 3-9809664-8-8, Seite

25

/7/

Verlagsnachrichten vom 29.4.2002 auf www.buchmarkt.de

/8/ Galle, Heinz J.: Volksbücher und

Heftromane Band 3: Die Zeit von 1855 bis 1905 – Moritatensänger,

Kolporteure und Frauenromane. Lüneburg 2006

/9/ Thadewald,

Wolfgang: [Werkverzeichnisse.] Verne, Jules. Bibliographie,

in: Schegk, Wimmer (Hrsg.), Lexikon der Reise- und Abenteuerliteratur,

Teil 1: Autoren, Meitingen 1988ff. 42. Erg.-Lfg. März 1999, S. 1-46;

43. Erg.-Lfg. Juli 1999, S. 47-92; 44. Erg.-Lfg. Nov. 1999, S. 139-182

/10/ Hinrichs'

Funfjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher,

Zeitschriften, Landkarten; Band 9, Teil 1, Leipzig 1896,

Seite 623

Zur Person:

August

Weichert

(1854 - 1904)

Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne

empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.

-

-

|

Verlagsgeschichte

August

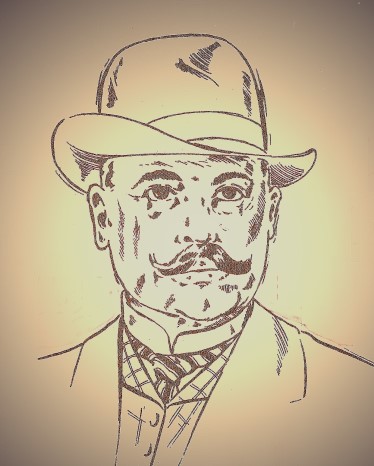

Weichert (14. April 1854 bis 25. Okt. 1904, Bild links /1/) kam als

junger Mann nach Berlin in einer Zeit, die uns heute durch den

damaligen wirtschaftlichen Aufschwung als Gründerzeit bekannt ist. Er

begann seine Verlagsarbeit am 1. Oktober 1872 in der Barnimstr. 48, im

Berliner Nordosten. Zwar beendete die Weltwirtschaftskrise 1873 kurz

nach Verlagsgründung diese Phase der industriellen Hochkonjunktur, aber

insgesamt gesehen brachte die Zeit vor der Jahrhundertwende bis zum

Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914 eine anhaltenden Steigerung des

Wohlstandes. An diesem hatten auch die breiten Massen, wenn auch im

bescheidenen Umfang, teil. Zu dem „Luxus“, den man sich gönnte, gehörte

auch der Kauf von Literaturerzeugnissen. Genau das hatte Weichert

erkannt. Er war angetreten, um mit preiswerter Literatur die

Lesebedürfnisse der einfachen Leute zu befriedigen, waren doch bis dato

die Buchproduktionen der renommierten Verlage dem zahlungskräftigen

Bürgertum vorbehalten. In den Anfangsjahren war er spezialisiert auf

den Vertrieb von Kolportageromanen, eine Literaturgattung, die ihren

Erfolg dem sozialen Wandel in den neuen städtischen Ballungszentren

verdankte. Ihr Name leitet sich her von der Verbreitung durch den so

genannten Kolportage-Buchhandel, der letztendlich eine

Weiterentwicklung herkömmlichen Bücher-Hausierens darstellte.

Verlagstechnisch gesehen handelt es sich bei den Kolportageromanen um

ellenlange Fortsetzungsromane, die in Einzellieferungen unter das Volk

gebracht wurden. Ein Heft kostete in der Regel

10 Pfennige und einhundert Lieferungen und mehr pro Roman waren die

Regel. Der weiter unten angeführte Kolportageroman Der

Scharfrichter von Berlin zählte zum Beispiel 3120 Seiten,

aufgeteilt in 130 Lieferungen von je 24 Seiten /2/. Die Spannung in der

Handlung und damit der Anreiz zum Bezug des Folgeheftes wurde durch die

Cliffhanger-Methode aufrecht erhalten, ein Verfahren, welches noch

heute in Fernsehserien angewandt wird (siehe dazu weitere Erläuterungen

auf der Filmseite: August

Weichert (14. April 1854 bis 25. Okt. 1904, Bild links /1/) kam als

junger Mann nach Berlin in einer Zeit, die uns heute durch den

damaligen wirtschaftlichen Aufschwung als Gründerzeit bekannt ist. Er

begann seine Verlagsarbeit am 1. Oktober 1872 in der Barnimstr. 48, im

Berliner Nordosten. Zwar beendete die Weltwirtschaftskrise 1873 kurz

nach Verlagsgründung diese Phase der industriellen Hochkonjunktur, aber

insgesamt gesehen brachte die Zeit vor der Jahrhundertwende bis zum

Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914 eine anhaltenden Steigerung des

Wohlstandes. An diesem hatten auch die breiten Massen, wenn auch im

bescheidenen Umfang, teil. Zu dem „Luxus“, den man sich gönnte, gehörte

auch der Kauf von Literaturerzeugnissen. Genau das hatte Weichert

erkannt. Er war angetreten, um mit preiswerter Literatur die

Lesebedürfnisse der einfachen Leute zu befriedigen, waren doch bis dato

die Buchproduktionen der renommierten Verlage dem zahlungskräftigen

Bürgertum vorbehalten. In den Anfangsjahren war er spezialisiert auf

den Vertrieb von Kolportageromanen, eine Literaturgattung, die ihren

Erfolg dem sozialen Wandel in den neuen städtischen Ballungszentren

verdankte. Ihr Name leitet sich her von der Verbreitung durch den so

genannten Kolportage-Buchhandel, der letztendlich eine

Weiterentwicklung herkömmlichen Bücher-Hausierens darstellte.

Verlagstechnisch gesehen handelt es sich bei den Kolportageromanen um

ellenlange Fortsetzungsromane, die in Einzellieferungen unter das Volk

gebracht wurden. Ein Heft kostete in der Regel

10 Pfennige und einhundert Lieferungen und mehr pro Roman waren die

Regel. Der weiter unten angeführte Kolportageroman Der

Scharfrichter von Berlin zählte zum Beispiel 3120 Seiten,

aufgeteilt in 130 Lieferungen von je 24 Seiten /2/. Die Spannung in der

Handlung und damit der Anreiz zum Bezug des Folgeheftes wurde durch die

Cliffhanger-Methode aufrecht erhalten, ein Verfahren, welches noch

heute in Fernsehserien angewandt wird (siehe dazu weitere Erläuterungen

auf der Filmseite:  „Cliffhanger

Serial“ Mysterious Island – USA 1951). Das dies

notwendig war, war der knappen

finanziellen Situation der Käufer geschuldet, von denen in der Regel

weniger als zwanzig Prozent bis zur letzten Lieferung durchhielten.

Dies war der Unterschied zu Abonnements, wie sie zum Beispiel von

Hartleben bei den Lieferungsheften der Bekannten und

Unbekannten Welten praktiziert wurden. Siehe dazu die Beispiele

„Cliffhanger

Serial“ Mysterious Island – USA 1951). Das dies

notwendig war, war der knappen

finanziellen Situation der Käufer geschuldet, von denen in der Regel

weniger als zwanzig Prozent bis zur letzten Lieferung durchhielten.

Dies war der Unterschied zu Abonnements, wie sie zum Beispiel von

Hartleben bei den Lieferungsheften der Bekannten und

Unbekannten Welten praktiziert wurden. Siehe dazu die Beispiele  Lieferungshefte /

Livraisions bei Hartleben und Hetzel. Lieferungshefte /

Livraisions bei Hartleben und Hetzel.

In

den 90er Jahren folgten dann die ersten Klassikerausgaben,

die bis zur Jahrhundertwende auf zweiundzwanzig Autoren anstiegen.

Daneben gab es eine Vielzahl populärer Reihen, wie Weicherts

Criminal-Bibliothek oder die blutrünstige Sammlung

interessanter Briganten-Romane. Das größte Projekt dieser

Kleinschriftenreihen war Weicherts Wochenbibliothek.

Diese Heftreihe startete 1897 und war noch während des 1. Weltkrieges

auf dem Markt /3/. Durch das zielgerichtete Angebot von preiswerter

Ware in Massenauflagen, galt der Verlag um die Jahrhundertwende als

„Der größte Volksschriftenverlag in Deutschland“ /4/

Als

der Firmengründer 1904 überraschend starb, übernahm sein ältester Sohn

Otto Weichert (22. November 1879 bis 9. Oktober 1945) die Geschäfte. In

dieser Aufgabe wurde er später von seinem Bruder Max Weichert (17.

April 1884 bis 16. Oktober 1945) unterstützt, der auch gleichzeitig die

Leitung der Druckerei übernahm. In der Zeit von 1901 bis 1909 erfolgte

die Herausgabe der ersten und umfassendsten Als

der Firmengründer 1904 überraschend starb, übernahm sein ältester Sohn

Otto Weichert (22. November 1879 bis 9. Oktober 1945) die Geschäfte. In

dieser Aufgabe wurde er später von seinem Bruder Max Weichert (17.

April 1884 bis 16. Oktober 1945) unterstützt, der auch gleichzeitig die

Leitung der Druckerei übernahm. In der Zeit von 1901 bis 1909 erfolgte

die Herausgabe der ersten und umfassendsten  Verne-Edition im Hause

Weichert. Inzwischen waren die Klassikerausgaben

zum festes Standbein geworden. Siehe dazu rechts einen Ausschnitt einer

Anzeige aus dem Novitäten-Anzeiger für den

Kolportage-Buchhandel Nr. 12 1900 -243, Seite 8. Neben den

Angeboten an Jugendlektüre formten sie das Profil des Verlages in der

Zeit nach dem 1. Weltkrieg. Für das Jugendbuchprogramm zeichnete Walter

Heichen verantwortlich, der als Schriftsteller, Lektor und Übersetzer

agierte. Seine Berufung als Schriftsteller konnte er allerdings bei

einigen Übersetzungen nicht ganz unterdrücken und so fielen sie recht

frei aus. Am Werk Vernes lässt sich das recht gut nachvollziehen. Schon

sein Vater Paul Heichen hatte den gleichen Arbeitsstil. Verne-Edition im Hause

Weichert. Inzwischen waren die Klassikerausgaben

zum festes Standbein geworden. Siehe dazu rechts einen Ausschnitt einer

Anzeige aus dem Novitäten-Anzeiger für den

Kolportage-Buchhandel Nr. 12 1900 -243, Seite 8. Neben den

Angeboten an Jugendlektüre formten sie das Profil des Verlages in der

Zeit nach dem 1. Weltkrieg. Für das Jugendbuchprogramm zeichnete Walter

Heichen verantwortlich, der als Schriftsteller, Lektor und Übersetzer

agierte. Seine Berufung als Schriftsteller konnte er allerdings bei

einigen Übersetzungen nicht ganz unterdrücken und so fielen sie recht

frei aus. Am Werk Vernes lässt sich das recht gut nachvollziehen. Schon

sein Vater Paul Heichen hatte den gleichen Arbeitsstil.

In den Zwanziger Jahren wuchs das Verlagsprogramm auf über

dreihundert ständig lieferbare Titel an. Im „Dritten Reich“ forderte

das politische Umfeld eine Beschneidung des Verlagsprogramms, viele

Schriftsteller wurden rigoros verboten und während des Krieges wurden

die Verlagsaktivitäten stark eingeschränkt. In den letzten Kriegstagen

wurden Verlag und Druckerei, mitten in Berlin liegend, fast völlig

zerstört. Nach 1945 fielen die Reste der Firma in den

Zuständigkeitsbereich der Sowjetischen Militär-Administration, die

jedoch schon 1946 eine Verlagslizenz erteilte. Zeitgleich war von Dr.

Eugen Ottow, einem Bekannten Felix Weicherts, in Hildesheim der Verlag

Jugend und Volk neu gegründet worden. Dieser verlegte, wie

auch schon der Vorgängerverlag, mehrere Titel des jetzt Ostberliner

Weichert-Verlages in Lizenz, darunter auch mehrere Verne-Romane. 1950

wurde der Weichert-Verlag in Ostberlin / Friedrichshain enteignet und

das komplette Verlagsarchiv vernichtet (Fakten aus /1/ und /3/). 1951

fusionierte das Haus Weichert mit seinem Lizenznehmer, dem Verlag

Jugend und Volk in Hildesheim, und wurde unter dem Namen A.

Weichert in Hannover eingetragen (Fakten aus /5/). Dort und

im kleineren Umfang mit einer Außenstelle in Westberlin, setzten die

Nachfolger, der jüngste Bruder Felix Weichert und der langjährige

Prokurist Hans Limberg, ihre Arbeit fort. Sämtliche Verlagsgebiete mit

Ausnahme der Jugendbuchproduktion wurden aufgegeben. Nach mehreren

Umwandlungen gehörte die Firma seit Ende 1998 zur Sauerländer-Gruppe,

die 2001 von der Cornelson- Verlagsholding übernommen wurde /6/. Am 30.

Juni 2002 wurden alle Aktivitäten des A. Weichert Verlags eingestellt.

/7/

Frühe

Verne-Titel im Verlag August Weichert

Etliche

Jahre, nachdem Jules Verne im deutschsprachigen Raum durch die Etliche

Jahre, nachdem Jules Verne im deutschsprachigen Raum durch die  Editionen

von Hartleben bereits zu einem viel

gelesenen Autor avanciert war, findet man seine gängigsten Werke auch

versteckt in den schier endlos langen Titellisten der bereits schon

erwähnten Heftreihen, die billige Unterhaltungsliteratur als Lesestoff

für breite Massen boten, und mit reißerische Überschriften vor allem

die Jugend anzog. So auch die programmatisch als Jugend- und

Volksbibliothek titulierten Reihe von Friedrichs &

Co., Verlagsanstalt in Berlin, gegr. 1888. In ihr finden wir aus dem

Jahre 1893 Die Reise um die Welt in 80 Tagen. Frei nach Jules

Verne von Rich. Krone (Band 7), Die geheimnisvolle

Insel. Eine Erzählg. v. Heinr. Schläger (Band 8) und Zwanzigtausend

Meilen unter dem Meere. Erzählung von Emil von Nord (Band

33) /8/. Editionen

von Hartleben bereits zu einem viel

gelesenen Autor avanciert war, findet man seine gängigsten Werke auch

versteckt in den schier endlos langen Titellisten der bereits schon

erwähnten Heftreihen, die billige Unterhaltungsliteratur als Lesestoff

für breite Massen boten, und mit reißerische Überschriften vor allem

die Jugend anzog. So auch die programmatisch als Jugend- und

Volksbibliothek titulierten Reihe von Friedrichs &

Co., Verlagsanstalt in Berlin, gegr. 1888. In ihr finden wir aus dem

Jahre 1893 Die Reise um die Welt in 80 Tagen. Frei nach Jules

Verne von Rich. Krone (Band 7), Die geheimnisvolle

Insel. Eine Erzählg. v. Heinr. Schläger (Band 8) und Zwanzigtausend

Meilen unter dem Meere. Erzählung von Emil von Nord (Band

33) /8/.

Besitzer von Friedrichs & Co., zu der auch eine Druckerei

gehörte, war ein gewisser Hans Heinrich Schefsky. Er entstammte einer

jüdischen Kaufmannsfamilie namens Sochaczewsky aus Breslau, den

Kurznamen legte er sich vermutlich aus gesellschaftlichen Gründen zu.

Wie dem auch sei, sein Name wäre längst in Vergessenheit geraten, wenn

er nicht durch sein Pseudonym „Victor von Falk“ in die

Literaturgeschichte eingegangen wäre. Unter diesem Pseudonym schrieb er

1889/90 den berühmtesten Kolportageroman aller Zeiten, Der

Scharfrichter von Berlin. Dessen Verleger war August Weichert.

Weichert gelang es in der Folgezeit, Schefsky alias

Victor v. Falk als erfolgreichen Hausautor ganz an sich zu binden. Die

Geschäftsbeziehung ging sogar soweit, dass Schefsky im Jahre 1894 seine

Druckerei an Weichert verkaufte (aus /1/) . Weichert übernahm auch den

Verlag der Jugend- und Volksbibliothek, die er

unter dem Reihentitel Indianer- und Volksbibliothek

weiterführte. Hier erschien dann 1896 als Band 87 und – nochmals als

Neudruck 1901 – als Band 317 Emil von Nords Eine Reise nach

dem Mittelpunkt der Erde. Eine Erzählung für die Jugend. Emil

von Nord war ein typischer Autor von Trivialliteratur, der neben

eigenen Schöpfungen vor allem schon bekannte Werke ohne sich um den

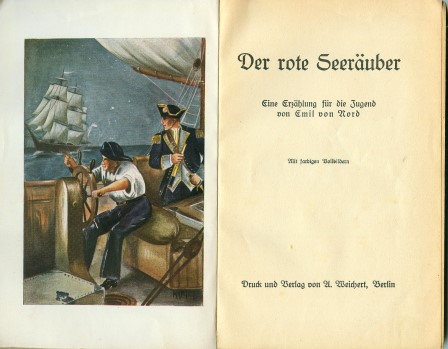

Urheberschutz zu kümmern, nacherzählte. Beispiel oben links: Aus James

F. Coopers Der rote Korsar wurde bei Weichert um

1905 das Buch Der rote Seeräuber (64 Seiten, Format

18,5 x 12,5 cm; Collection Fehrmann). Genau so dreist schuf er die

Kurzfassungen der genannten Romane Jules Vernes, die eigentlich mehr

„ausgeschmückte Inhaltsangaben“ sind. Ich habe sie hier trotzdem

vorgestellt, weil sie in der defacto offiziellen deutschen

Jules-Verne-Bibliographie aufgeführt werden /9/, und auch deshalb, um

die in /1/ getroffene Feststellung „Bereits im Jahre 1895 erschien der

erste Band … »Die Reise um die Erde« … ", die immer wieder im

Zusammenhang mit Weicherts Verne-Edition zitiert wird, etwas gerade zu

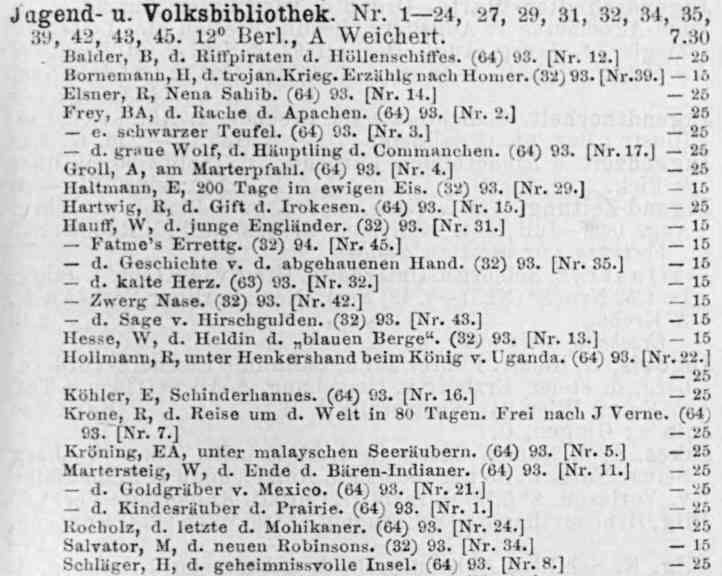

rücken. Die Titelliste rechts ist vermutlich der Grund für den Irrtum.

Sie ist ein Auszug aus Hinrichs’ Fünfjahrs-Katalog 1891 bis

1895 und führt Die Reise um die Welt … und

Die geheimnissvolle Insel auf /10/. Als die

Werke, wie darin richtig dargestellt, [18]93 erschienen, war noch

Schefsky der Besitzer der Jugend- und Volksbibliothek,

als dann 1895 die Bibliographie zusammengestellt wurde, war es schon

Weichert. Weichert gelang es in der Folgezeit, Schefsky alias

Victor v. Falk als erfolgreichen Hausautor ganz an sich zu binden. Die

Geschäftsbeziehung ging sogar soweit, dass Schefsky im Jahre 1894 seine

Druckerei an Weichert verkaufte (aus /1/) . Weichert übernahm auch den

Verlag der Jugend- und Volksbibliothek, die er

unter dem Reihentitel Indianer- und Volksbibliothek

weiterführte. Hier erschien dann 1896 als Band 87 und – nochmals als

Neudruck 1901 – als Band 317 Emil von Nords Eine Reise nach

dem Mittelpunkt der Erde. Eine Erzählung für die Jugend. Emil

von Nord war ein typischer Autor von Trivialliteratur, der neben

eigenen Schöpfungen vor allem schon bekannte Werke ohne sich um den

Urheberschutz zu kümmern, nacherzählte. Beispiel oben links: Aus James

F. Coopers Der rote Korsar wurde bei Weichert um

1905 das Buch Der rote Seeräuber (64 Seiten, Format

18,5 x 12,5 cm; Collection Fehrmann). Genau so dreist schuf er die

Kurzfassungen der genannten Romane Jules Vernes, die eigentlich mehr

„ausgeschmückte Inhaltsangaben“ sind. Ich habe sie hier trotzdem

vorgestellt, weil sie in der defacto offiziellen deutschen

Jules-Verne-Bibliographie aufgeführt werden /9/, und auch deshalb, um

die in /1/ getroffene Feststellung „Bereits im Jahre 1895 erschien der

erste Band … »Die Reise um die Erde« … ", die immer wieder im

Zusammenhang mit Weicherts Verne-Edition zitiert wird, etwas gerade zu

rücken. Die Titelliste rechts ist vermutlich der Grund für den Irrtum.

Sie ist ein Auszug aus Hinrichs’ Fünfjahrs-Katalog 1891 bis

1895 und führt Die Reise um die Welt … und

Die geheimnissvolle Insel auf /10/. Als die

Werke, wie darin richtig dargestellt, [18]93 erschienen, war noch

Schefsky der Besitzer der Jugend- und Volksbibliothek,

als dann 1895 die Bibliographie zusammengestellt wurde, war es schon

Weichert.

|

![]()