|

Zur Person:

Hugo

Gernsback (16. August 1884 bis 19. August 1967)

Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne

empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.

/1/

Sciencefiction: Ich habe mich für die Duden-konforme

Schreibweise entschieden

/2/

Brian Stbleford, John Clute, Peter Nicholls: The Encyclopedia of

Science Fiction; 1993 by John Clute Peter Nicholls

/3/

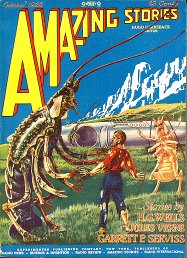

Hugo Gernsback: Amazing Stories; New York Oktober 1926; Titel siehe

unten in Blau; CF /6790/

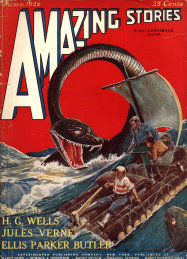

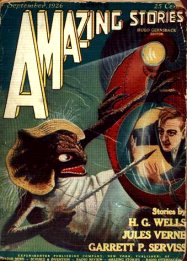

Weitere

Beispiele: Unten in Rot vom Juni 1926 und darunter

Septemberausgabe 1926

|

In

den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kam im

englischsprachigen Raum eine völlig neue Art von Zeitschriften oder

Magazinen

heraus: Preiswerte Unterhaltungsware ohne hohen Anspruch – später auch

Pulps,

Pulp-Magazine oder Pulp-Fiction genannt. Ähnlich wie im

deutschsprachigen Raum

die Groschenromane, fanden sie eine große Verbreitung. Wegbereiter im

Bereich

der Sciencefiction /1/ (siehe dazu auch meinen Beitrag:  Jules

Verne - Vater der Sciencefiction?) waren die Amazing

Stories, ein US-amerikanisches Magazin, welches im April 1926

von Hugo

Gernsback (16. August 1884 bis 19. August 1967) erstmalig herausgegeben wurde. Es war die erste Publikation,

die sich

ausschließlich der Sciencefiction widmete. Als ich das erste Mal eine

Ausgabe

dieser Serie in der Hand hielt, war mir auch die Namensgebung des

Genres völlig

klar: Denn

„Pulp“ leitet sich von billigen holzhaltigem Papier ab, ein

Markenzeichen

dieser Art von Magazinen. Mein völlig vergilbtes und an den Kanten

bröckeliges

Exemplar war regelrecht ein sprechender Beweis der Namensgebung. Dabei

ist die Genrebezeichnung - wie viele englische Begriffe -

auch doppeldeutig interpretierbar. Denn

„Pulp“

kann auch als „Schund“ verstanden werden. Vielleicht trugen dazu die in

späteren Jahren publizierten Jungautoren und Billiglizenzen bei. Die ersten Ausgaben

wurden mit Anspruch begonnen. Jules

Verne - Vater der Sciencefiction?) waren die Amazing

Stories, ein US-amerikanisches Magazin, welches im April 1926

von Hugo

Gernsback (16. August 1884 bis 19. August 1967) erstmalig herausgegeben wurde. Es war die erste Publikation,

die sich

ausschließlich der Sciencefiction widmete. Als ich das erste Mal eine

Ausgabe

dieser Serie in der Hand hielt, war mir auch die Namensgebung des

Genres völlig

klar: Denn

„Pulp“ leitet sich von billigen holzhaltigem Papier ab, ein

Markenzeichen

dieser Art von Magazinen. Mein völlig vergilbtes und an den Kanten

bröckeliges

Exemplar war regelrecht ein sprechender Beweis der Namensgebung. Dabei

ist die Genrebezeichnung - wie viele englische Begriffe -

auch doppeldeutig interpretierbar. Denn

„Pulp“

kann auch als „Schund“ verstanden werden. Vielleicht trugen dazu die in

späteren Jahren publizierten Jungautoren und Billiglizenzen bei. Die ersten Ausgaben

wurden mit Anspruch begonnen.

Seit

der ersten Ausgabe der Amazing Stories

war Jules Verne als Stammautor dabei. Das war nicht

von ungefähr denn Hugo Gernsback formulierte im Leitartikel der ersten

Ausgabe:

„„Mit >scientifiction< meine ich Erzählungen im Stil von

Jules Verne, H.

G. Wells und Edgar Allan Poe – eine reizvolle Phantasieerzählung mit

wissenschaftlichen Tatsachen und prophetischen Weitblick vermischt ...

Diese

erstaunlichen Geschichten lesen sich nicht nur ungeheuer interessant,

sie sind

auch stets aufschlussreich. Sie vermitteln Wissen ... in einer

ansprechenden

Form ... Neue Abenteuer, die uns die heutige Scientifiction schildert,

werden

morgen schon nicht mehr unmöglich sein ...“ /2/ Die erste Ausgabe des

Magazins

startete mit Jules Vernes Reise durch das

Sonnensystem.

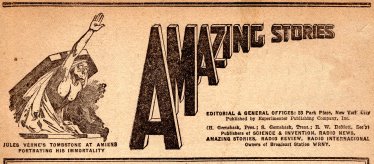

Oben links im Text zeige ich die markante Titelzeile des

Inhaltsverzeichnisses mit der Grabskulptur von Jules Verne /3/. Bis

1934 hatten die Romane oder Kurzgeschichten Vernes einen

festen Platz in der Publikation. Siehe dazu vertiefend die Auflistung

weiter

unten. Das Handicap der Verne-Veröffentlichungen war aber die Art der

Wiedergabe. Die Übersetzungen basierten auf den auch in Einzelausgaben

nicht

eben guten englischen Übersetzungen, die durch Entstellungen,

Weglassungen,

politischen Korrekturen, neue Namensgebungen und falschen

Hintergrunddaten

gekennzeichnet waren. Diese schon mangelbehafteten Grundübersetzungen

wurden für

das Magazin nochmals eingekürzt. Das Ergebnis trug zwar zur

Erhöhung des

Bekanntheitsgrades Vernes in den Staaten bei, aber der literarischen

Beurteilung

seines Werkes schadete es. Diese schlampigen Übersetzungen werden auch

heutzutage noch öfters publiziert, da sie inzwischen rechtefrei sind.

Die nordamerikanische

Jules Verne Gesellschaft (North Amercan Jules Verne Society, Inc.),

sowie bewusste

Übersetzer und Literaturwissenschaftler forcieren daher seit mehreren

Jahrzenten anspruchsvolle Neuübersetzungen aus dem Französischen. Seit

der ersten Ausgabe der Amazing Stories

war Jules Verne als Stammautor dabei. Das war nicht

von ungefähr denn Hugo Gernsback formulierte im Leitartikel der ersten

Ausgabe:

„„Mit >scientifiction< meine ich Erzählungen im Stil von

Jules Verne, H.

G. Wells und Edgar Allan Poe – eine reizvolle Phantasieerzählung mit

wissenschaftlichen Tatsachen und prophetischen Weitblick vermischt ...

Diese

erstaunlichen Geschichten lesen sich nicht nur ungeheuer interessant,

sie sind

auch stets aufschlussreich. Sie vermitteln Wissen ... in einer

ansprechenden

Form ... Neue Abenteuer, die uns die heutige Scientifiction schildert,

werden

morgen schon nicht mehr unmöglich sein ...“ /2/ Die erste Ausgabe des

Magazins

startete mit Jules Vernes Reise durch das

Sonnensystem.

Oben links im Text zeige ich die markante Titelzeile des

Inhaltsverzeichnisses mit der Grabskulptur von Jules Verne /3/. Bis

1934 hatten die Romane oder Kurzgeschichten Vernes einen

festen Platz in der Publikation. Siehe dazu vertiefend die Auflistung

weiter

unten. Das Handicap der Verne-Veröffentlichungen war aber die Art der

Wiedergabe. Die Übersetzungen basierten auf den auch in Einzelausgaben

nicht

eben guten englischen Übersetzungen, die durch Entstellungen,

Weglassungen,

politischen Korrekturen, neue Namensgebungen und falschen

Hintergrunddaten

gekennzeichnet waren. Diese schon mangelbehafteten Grundübersetzungen

wurden für

das Magazin nochmals eingekürzt. Das Ergebnis trug zwar zur

Erhöhung des

Bekanntheitsgrades Vernes in den Staaten bei, aber der literarischen

Beurteilung

seines Werkes schadete es. Diese schlampigen Übersetzungen werden auch

heutzutage noch öfters publiziert, da sie inzwischen rechtefrei sind.

Die nordamerikanische

Jules Verne Gesellschaft (North Amercan Jules Verne Society, Inc.),

sowie bewusste

Übersetzer und Literaturwissenschaftler forcieren daher seit mehreren

Jahrzenten anspruchsvolle Neuübersetzungen aus dem Französischen.

Der Pioniergeist, die Breite der fiktionalen

Angebote und

die reißerische Aufmachung der Amazing

Stories prägte das Leseverhalten ganzer Generationen meist

jüngeren

männlichen Lesern im Zeitraum von fast achtzig Jahren. Die Bereitschaft

der

Leser sich der dem Thema Sciencefiction zu widmen, führte in der Folge

auch zur

Szenebildung und einer breitgefächerten Fangemeinde. Ab zirka 1965

beschränkte

sich das Magazin fast ausschließlich auf Nachdrucke älterer, schon im

Magazin

herausgegebener Geschichten oder billig eingekaufter Druckrechte

unbekannter

Autoren. In den 80ziger Jahren wurden die Inhalte wieder

anspruchsvoller, aber

die große Zeit des Magazins war vorbei. Im Jahre 2013 begann der

Versuch, den

gut bekannten Namen für ein online Sciencefiction-Magazin zu nutzen. Der Pioniergeist, die Breite der fiktionalen

Angebote und

die reißerische Aufmachung der Amazing

Stories prägte das Leseverhalten ganzer Generationen meist

jüngeren

männlichen Lesern im Zeitraum von fast achtzig Jahren. Die Bereitschaft

der

Leser sich der dem Thema Sciencefiction zu widmen, führte in der Folge

auch zur

Szenebildung und einer breitgefächerten Fangemeinde. Ab zirka 1965

beschränkte

sich das Magazin fast ausschließlich auf Nachdrucke älterer, schon im

Magazin

herausgegebener Geschichten oder billig eingekaufter Druckrechte

unbekannter

Autoren. In den 80ziger Jahren wurden die Inhalte wieder

anspruchsvoller, aber

die große Zeit des Magazins war vorbei. Im Jahre 2013 begann der

Versuch, den

gut bekannten Namen für ein online Sciencefiction-Magazin zu nutzen.

Für den

Verneasten

sind folgende Ausgaben von Interesse:

Erste Serie

(Vol. 1)

No. 1, April 1926

Jules Verne: Off on a

Comet, or

Hector Servadac (Reise durch das Sonnensystem), Teil 1

No. 2, Mai 1926

Jules Verne: Off on a

Comet, or

Hector Servadac (Reise durch das Sonnensystem), Teil 2 und A

Trip to the

Center of the Earth (Reise zum Mittelpunkt der Erde), Teil 1

No. 3, Juni 1926

Jules Verne: A Trip to the

Center of

the Earth, (Reise zum Mittelpunkt der Erde),

Teil 2

No. 4, Juli 1926

Jules Verne: A Trip to the

Center of

the Earth (Reise zum Mittelpunkt der Erde), Teil 3

No. 5, August 1926

Jules Verne: Dr Ox's

Experiment, in einem Teil

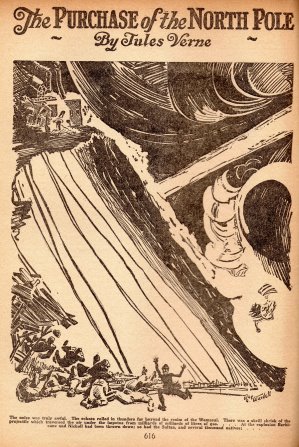

No. 6, September 1926

Jules Verne: Purchase of

the North

Pole (Kein Durcheinander), Teil 1 - siehe dazu Illustration

oben rechts im Text /3/

No.

7, Oktober 1926

Jules Verne: Purchase of

the North

Pole (Kein Durcheinander), Teil 2

No.

8, November 1926

Jules Verne: Drama in the Air (Ein

Drama in den Lüften), in einem Teil

Zweite Serie

(Vol. 2)

No. 9, Dezember 1926

Jules Verne: Robur the

Conqueror, or

the Clipper of the Air / Clipper of the Clouds (Robur der Eroberer),

Teil 1

No. 10, Januar 1928

Jules Verne: Robur the

Conqueror, or

the Clipper of the Air / Clipper of the Clouds (Robur der Eroberer),

Teil 2

No. 11, Februar 1928

Jules Verne: Master of the

World

(Der Herr der Welt), Teil 1

No. 12, März 1928

Jules Verne: Master

of the World

(Der Herr der Welt), Teil 2

Vierte Serie

(Vol. 4)

No. 2, Mai 1929

Jules Verne: The English at

the

North Pole (Kapitän Hatteras – erster Teil des Romans), Teil 1

No. 3, June 1929

Jules Verne: The English at

the

North Pole (Kapitän Hatteras - erster Teil des Romans), Teil

2 und The

Desert of Ice (Kapitän Hatteras – zweiter Teil des Romans),

Teil 1

No.

4, July 1929

Jules Verne: The Desert of

Ice (Kapitän

Hatteras – zweiter Teil des Romans), Teil 2

Achte

Serie (Vol. 8)

No. 8, July 1933

Jules Verne: The Watch's

Soul

(Master Zacharius / Meister Zacharius),

in einem Teil

Jules Verne: Winter Amid

the Ice, or

the Cruise of the Jeune-Hardie (Eine

Überwinterung im Eis), in einem Teil

Neunte

Serie (Vol. 9) Neunte

Serie (Vol. 9)

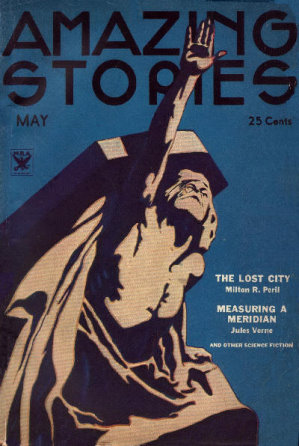

No.

1, May 1934

Jules

Verne:

Measuring a Meridian (Abenteuer

dreier Russen und dreier Engländer in Südafrika),

Teil 1

In

dieser Ausgabe erschien sogar das Bild von Vernes Grab-Skulptur von

Roziere auf der Titelseite des Magazins. Dazu gab es Innen eine

Erläuterung zum

Leben Vernes und dem Bezug zu Amiens für die Leser. Der Vorschlag zu

dieser

Cover-Gestaltung kam übrigens durch eine Leserzuschrift die im Juli

1933 in den

Stories abgedruckt wurde. Siehe rechts.

No.

2, June 1934

Jules Verne: Measuring a

Meridian (Abenteuer

dreier Russen und

dreier Engländer in Südafrika),

Teil 2

No.

3, July 1934

Jules

Verne:

Measuring a Meridian (Abenteuer

dreier Russen und dreier Engländer in Südafrika),

Teil 3

No.

4, August 1934

Jules Verne: Measuring a

Meridian

(Abenteuer

dreier Russen und dreier Engländer in Südafrika),

Teil 4 (Hinweis: Eigentlich sollte es nur 3 Teile geben, aber es sind 4

geworden)

|

Personenregister dieser Domain.

Personenregister dieser Domain.