|

|

Jules Verne – Vater der Sciencefiction? |

|

|

Jules Verne – Vater der Sciencefiction? |

|

Quellenangaben, und vielleicht der Reiz etwas mehr darüber zu lesen? /1/ Sciencefiction: Ich habe mich für diese, dem Duden konforme Schreibweise entschieden. Ausnahmen mache ich nur, wenn es sich um Zitate handelt. Dann gebe ich die Originalschreibweise dieser wieder. /2/ Franz Born: Der Mann der die Zukunft erfand © 1960 by Markus-Verlag Eupen; CF /5511/ /3/ Reclams Science Fiction Führer, Hrsgb. Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs und Ronald M. Hahn, Philipp Reclam jun. Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6; Zitat aus Vorwort von Seite 6 /4/ Brian Stableford, John Clute, Peter Nicholls: The Encyclopedia of Science Fiction © 1993 by John Clute Peter Nicholls (Übersetzung © Hannes Riffel), zitiert ausf EPILOG.DE /5/ Bildzitat aus: John Clute: Science Fiction – Eine illustrierte Enzyklopädie, dt. © 1996 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co KG München; ISBN 3-453-11512-0; Zitat von Seite 98 /6/ Harenberg Literaturlexikon (Autoren, Werke und Epochen – Gattungen und Begriffe von A – Z; Harenberg Kommunikation Verlags- und Mediengesellschaft mbH & Co KG Dortmund 1987, neu 1997; ISBN 3-611-00539-8; Zitat von Seite 1145 /7/ ebenda, Seite 1043 /8/ Metzler Literatur-Lexikon; Hrsgb. Günter und Irmgard Schwenkle; 2. Aufl. 1990; ISBN 3-476-00668-9; Zitat von Seite 421 /9/ Darko Suvin: Poetik der Science Fiction; Suhrkamp Taschenbuch 539 (Phantastische Bibliothek 31); 1. Aufl. 1979 Frankfurt/M; ISBN 3-518-37039-1 /10/ Jules Verne: Paris im 20. Jahrhundert; © Paul Zsolnay Verlag, Wien 1996, ISBN 3-552-04804-9; Zitat von Seite 26; CF /6401/ /11/ Jules Verne: Mathias Sandorf; Deutscher Bücherbund GmbH & Co Stuttgart München; 1979; Einbändige Ausgabe (034173), Zitat von S. 194; CF /2407/ /12/ Aus einem Interview der Pittsburgh Gazette mit Jules Verne (1902) aus: Volker Dehs: Jules Verne © Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1986, Reinbek bei Hamburg; 3. Auflage 12.-13. Tausend April 2000; ISBN 3 499 50358 1; Zitat von Seite 69; CF /5501/ Bildmotiv: Jules Verne Schreibtisch © Fehrmann 2009 (Motiv ist nachgestaltet, kein Bezug zu realen Wohnstätten Vernes)

|

Gerade in den vielen, teilweise sehr oberflächlichen Zeitungsartikeln oder Fernsehbeiträgen zum 100. Todestages Jules Vernes lebte der Begriff „Vater der Sciencefiction“ wieder auf. Einher ging, dass er dazu meist auf seine bekannten Romane wie Reise zum Mond, 20 000 Meilen unter den Meeren oder Fünf Wochen im Ballon reduziert wurde und eine Zuordnung des Gesamtwerkes von Jules Verne zum Genre Sciencefiction stattfand. In einigen Beiträgen wurde wiederholt suggeriert, dass Verne technische Dinge und Lösungen „erfunden“ hat und dass er ein großer „Seher“ der technischen Entwicklung war. Diese Mythenbildung, die schon zu Lebzeiten Vernes begann, verstärkte sich zunehmend im letzten Jahrhundert. Stellvertretend dazu sei aus der Sekundärliteratur Born's Der Mann der die Zukunft erfand /2/ genannt. Aber gehen wir der Reihe nach vor. Was ist eigentlich Sciencefiction?

Um

die Problematik Sciencefiction (weiter SF

genannt) zu beleuchten, ist es notwendig, sich erst einmal mit der

Definition der SF auseinander zu setzen. Dabei stellen einige Quellen

fest, dass die Anzahl der Definitionsversuche so groß ist, dass

inzwischen Uneinigkeit darüber herrscht, ob SF überhaupt definiert

werden kann. Die Herausgeber von Reclams Science Fiction

Führer schreiben dazu im Vorwort: „Den Begriff

>Science Fiction< haben wir, angesichts der Tatsache, daß

es eine allgemein gültige Definition von SF weder gibt noch geben kann,

bewußt weiter gefasst.“ /3/. Aber auch im Verlaufe der Zeit hat sich

das Verständnis des Begriffes geändert. Um

die Problematik Sciencefiction (weiter SF

genannt) zu beleuchten, ist es notwendig, sich erst einmal mit der

Definition der SF auseinander zu setzen. Dabei stellen einige Quellen

fest, dass die Anzahl der Definitionsversuche so groß ist, dass

inzwischen Uneinigkeit darüber herrscht, ob SF überhaupt definiert

werden kann. Die Herausgeber von Reclams Science Fiction

Führer schreiben dazu im Vorwort: „Den Begriff

>Science Fiction< haben wir, angesichts der Tatsache, daß

es eine allgemein gültige Definition von SF weder gibt noch geben kann,

bewußt weiter gefasst.“ /3/. Aber auch im Verlaufe der Zeit hat sich

das Verständnis des Begriffes geändert.

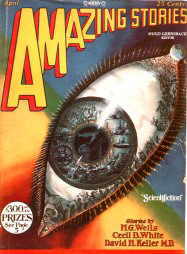

Der Begriff SF tauchte das erste mal bei William

Wilson in einem Essay 1851 auf, wurde aber erst 1929 von Hugo Gernback

in dessen Magazin Science Wonder Stories wieder

aufgegriffen (Siehe dazu auch vertiefend meinen Beitrag: Dies passt dann auch zu neueren Begriffsbestimmungen, die zum Beispiel im Harenberg Literaturlexikon zu lesen ist: „Gattung Science-Fiction: (SF), facettenreiche Literatur, die in zumeist kontrollierter Spekulation die Möglichkeiten des Menschen, besonders im Zusammenhang mit Wissenschaft, Gesellschaft und Geschichte, auslotet. SF umfaßt den technisch utopischen Zukunftsroman, aber auch die abenteuerliche Lügengeschichte, Satiren und Parodien mit phantastischen Elementen, den phantastischen Reiseroman sowie Spielarten des Schauerromans und der Fantasy-Literatur“ /6/ Nach dieser Aufweitung des Begriffes taucht ein Terminus auf, der garantiert auf Jules Verne zutrifft: Der „phantastische Reiseroman“. Und so finden wir auch unter dem Stichwort Jules Verne im gleichen Werk die Aussage: „... berühmt wurde er aber durch seine wissenschaftlich phantastischen Abenteuerromane als einer der ersten Science-Fiction-Autoren.“ /7/ Die „Wissenschaftlichkeit“ im SF Der Begriff „science“, eigentlich „Wissenschaft“, wird im Zusammenhang mit SF meist als „Wissenschaftlichkeit“ übersetzt. So zu lesen in unterschiedlichsten Definitionsversuchen. Ich habe damit Probleme, wenn es bedeuten sollte, dass Inhalte und Beschreibungen in SF-Romanen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren würden. Dies bezweifelt berechtigter Weise auch das Metzler-Literatur-Lexikon an: „... SF ... bei denen u. a. techn. und wissenschaftl. Probleme eine mehr oder minder große Rolle spielen, deren Behandlung jedoch meist alles andere als wissenschaftlich ist.“ /8/ Wenn ich zur Wissenschaftlichkeit aber auch eine solide Nutzung der Geographie rechne, dann relativiert sich allerdings meine vorgenannte Einschränkung in den Romanen, ganz besonders bei Jules Verne. Allgemein

gilt aber, dass nachprüfbare Erkenntnisse und Thesen nur in einzelnen

Ideen oder Ansätzen vorhanden sind. Wer könnte auch einem soliden

Fachbuch den Reiz der Abenteuerlichkeit abgewinnen? Durch die

Einbeziehung von Fakten aus vielen Wissensgebieten entsteht ein

Gesamtwerk, welches nur den Anschein von Wissenschaftlichkeit hat.

Gerade Verne ist ein Meister in der Beschreibung von einzelnen Dingen

und Gesetzmäßigkeiten, deren Exaktheit nachprüfbar ist. So besonders

einprägsam nachzulesen in

Dieses

„Neue“ ist auch der Ansatz eines anderen

Blickwinkels. Denn ein weiteres Element der SF ist der Fakt, dass in

ihr Beschreibungen oder Darstellungen vorhanden sind, die so in unserer

Jetzt- oder Alltagswelt noch nicht vorhanden oder möglich sind. Darko

Suvin /9/, ein Begründer der SF-Forschung, prägte dafür den Begriff

„Novum“ (Mehrzahl „Nova“). Nova finden wir bei Verne aber nur bedingt,

wenn wir seine Ideen und Schöpfungen an den damaligen Stand der Technik

spiegeln und wenn wir rein begriffliche Vergleiche durchführen. Dazu

gehört ein kontinuierlich sich in der Flughöhe beweglicher Ballon

(Victoria), ein senkrecht aufsteigendes, propellergetriebenes Schiff

(Albatros) oder ein universelles Amphibienfahrzeug (Epauvante). Wenn

wir die Vielzahl der technischen Beschreibungen in Paris im

20. Jahrhundert oder in Ein Tag im Leben eines

Reporters... betrachten, können wir auch einige davon dazu

zählen. Meist ist aber nicht der Grundgedanke einer Entwicklung das

Neue, sondern die konsequente Weiterentwicklung des Gedankens mit der

Beschreibung einer idealisierten Anwendung vorhandener Prinzipien.

Jules Vernes „Erfindungen“ Der landläufig öfters zu hörenden Aussage, dass viele technische Entwicklungen auf Basis der Fiktionen Vernes beruhen, muss energisch widersprochen werden. Es gibt keine technische Beschreibung Vernes, die nicht auf bereits publizierte Entdeckungen und Ideen aufbaut. Also sind heutige Anwendungen die konsequente Weiterentwicklung der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung. Eine andere Symbiose ist aber entstanden: Die Bücher Jules Vernes regten nachfolgende Generationen an, Wissenschaft und Phantasie zu verquicken, ja einige Bücher Vernes haben bei Forschern und Technikern eine prägende Wirkung hinterlassen, oder haben zumindest ihren Berufswunsch gelenkt. Da

Verne weder Techniker, Ingenieur oder Wissenschaftler war (siehe dazu

meine Seite Dazu

nur zwei

Beispiele: Die gern gesehene „Erstbeschreibung“ eines Automobils mit

Verbrennungsmotor in Paris im 20. Jahrhundert

basiert auf Ideen Lenoirs, welche auch als solche erkennbar sind:

„Schon

diese Gas-Cabs verschlangen sehr viel

Wasserstoff, ganz zu schweigen von jenen riesigen, mit Steinen und

Werkstoffen beladenen Vehikeln, welche die Kraft von zwanzig bis

dreißig Pferden entfalteten. Dieser Lenoir-Motor hatte aber auch den

Vorteil, daß er während der Ruhestunden nichts kostete, eine

Einsparung, die mit Dampfmaschinen unmöglich erzielt werden kann, ....“

/10/ (siehe dazu vertiefend meine Seite: Die

Schnellboote Electric

in Mathias Sandorf sind Modifikationen von Booten

des englischen Ingenieurs Thornycrofts: „Zu

diesem Zwecke ließ eine Depesche des Doctors von seinem Ankerplatze

eines seiner schnellsten Beförderungsschiffe an die Bucht von Cattaro,

südlich von Ragusa, kommen. Es war einer jener wunderbaren

Thornycrofts, welche den heutigen Torpedobooten als Muster gedient

haben.“ /11/ (siehe dazu vertiefend meine Seite:

Besonders

gern bei Kurzrezensionen oder Beiträgen über Vernes technische Visionen

wird das Unterseeboot Nautilus genannt. An dessen

Beispiel möchte ich kurz die Handhabung von Ausgangsinformationen und

dann in Folge die Schaffung eines „Novums“ erläutern. Bereits vor der Nautilus

gab es viele Beschreibungen, selbst erste Versuche mit U-Booten (siehe

dazu meine Seite:  Die Plausibilität der These, dass Verne „nur“ ein

guter Optimierer von bereits vorhanden Wissen ist, wird durch eine

Selbsteinschätzung Vernes unterstrichen. So äußerte er 1902 in einem

Interview: „Vielleicht werden Sie

überrascht sein zu erfahren, daß ich nicht besonders hochmütig geworden

bin, über Auto, U-Boot und lenkbares Luftschiff geschrieben zu haben,

bevor sie in das Reich der wissenschaftlichen Wirklichkeit eingetreten

sind. Als ich in meinen Schriften von ihnen wie von tatsächlichen

Dingen gesprochen habe, da waren sie zur Hälfte schon erfunden. Ich

habe lediglich eine Fiktion aus dem entwickelt, was in der Folge zur

Tatsache werden mußte, und so ist meine Absicht mit diesem Verfahren

auch nicht das Prophetisieren gewesen, sondern geographisches Wissen

unter der Jugend zu verbreiten, indem ich es auf größtmögliche Weise

anziehend gestaltete.“ /12/ Die Plausibilität der These, dass Verne „nur“ ein

guter Optimierer von bereits vorhanden Wissen ist, wird durch eine

Selbsteinschätzung Vernes unterstrichen. So äußerte er 1902 in einem

Interview: „Vielleicht werden Sie

überrascht sein zu erfahren, daß ich nicht besonders hochmütig geworden

bin, über Auto, U-Boot und lenkbares Luftschiff geschrieben zu haben,

bevor sie in das Reich der wissenschaftlichen Wirklichkeit eingetreten

sind. Als ich in meinen Schriften von ihnen wie von tatsächlichen

Dingen gesprochen habe, da waren sie zur Hälfte schon erfunden. Ich

habe lediglich eine Fiktion aus dem entwickelt, was in der Folge zur

Tatsache werden mußte, und so ist meine Absicht mit diesem Verfahren

auch nicht das Prophetisieren gewesen, sondern geographisches Wissen

unter der Jugend zu verbreiten, indem ich es auf größtmögliche Weise

anziehend gestaltete.“ /12/ Mit diesem Zitat erhalten wir gleich drei wichtige Aussagen. 1. ist genau seine benannte „Fiktion“ und die Weiterentwicklung vorhandener Grundideen die Basis für die oben getroffen Zuordnung zum SF, 2. schätzt er selbst ein, dass er nichts „erfunden“ hat und 3., was mir noch viel wichtiger erscheint, will er nicht auf diesen Aspekt seiner Werke reduziert werden. Resümee Nach all den Betrachtungen unterschiedlichster Aspekte habe ich kein Problem, Jules Verne als „Vater der Sciencefiction“ zu sehen. Wichtig aber ist - sein Gesamtwerk lässt sich damit nicht beschreiben. Denn die Gefahr die SF als Gattungsbegriff anzusehen oder zu verallgemeinern liegt nahe, zumal Buchhändler oder Gelegenheitsschreiber gern eine Zuordnung in feste Kategorien vornehmen. Mein Verständnis ist, das Verne einige Werke schuf, die mit zu den Klassikern der SF gezählt werden können. Sein Hauptwerk aber, der eigentliche Grundgedanke der Voyages Extraordinaires lässt sich damit nicht beschreiben. So tendiere ich zu einem weiteren Definitionsversuch, den ich mit dem Begriff wissenschaftlich-romantische Abenteuer fand. Eine Einschätzung, die meiner Vorstellung eines Klassifikationsversuches am nahesten kommt. |

![]()

|

|

|

Copyright © Andreas Fehrmann - 07/2005, letzte Aktualisierung 10. Januar 2020