|

verne_technik02.html verne_technik02.html

Jules

Verne Zitate sind rechts im Text wie gewohnt in blau

dargestellt.

Quellenangaben,

und vielleicht der Reiz etwas mehr darüber zu lesen? (Die

Systematisierung bezieht sich nur auf die Nutzung für diesen Beitrag)

/1/ Dr.

Max Popp: Julius

Verne und sein Werk 1909 © Fabri Verlag Ulm für die

Ausgabe als Faksimile Reprint 1999 - ISBN 3-931997-08-1, Zitat von

Seite 10 (CF /5503/), Zitat von Seite 133

/2.1/

Jules Verne 20.000

Meilen unter den Meeren; zitiert aus Fischer

Taschenbuchverlag Frankfurt am Main, 1997; Seite 131

/2.2/

ebenso, Seite 138

/3/

Jules Verne: Paris

im 20. Jahrhundert; Paul Zsolnay Verlag Wien 1996; S. 26

/4/

Walter Häntschel: Die

Praxis des modernen Maschinenbaus, Verlag C.A. Weller

1919, Band II, Seite 373

/5/

Jules Verne: Robur

der Sieger / Der Herr der Welt; Doppelband; Verlag Neues

Leben 1986; Seite 39

/6/

ebenso, Seite. 130

/7/

Jules Verne: Die

Insel der Milliardäre, Diogenes Verlag AG Zürich 1985;

Seite 83 und 84

/8/

Wilfried Feldenkirchen: 150

Jahre Siemens; Siemensforum München 19975, Seite 13

/9/

Jules Verne: Mathias

Sandorf Teil 1; Deutscher Bücherbund GmbH & Co

Stuttgart München, 1979; Seite 195

/10/

Jules Verne: Die

Erfindung des Verderbens; Verlag Neues Leben 1982; Seite 87

/11/

Dr. Heinrich Samter: Das

Reich der Erfindungen 1901; Reprintausgabe Gondrom Verlag

GmbH, Bindlach 1998; Seite 240

Alle Quellen aus Collection Fehrmann.

Bemerkungen zu den Bildern:

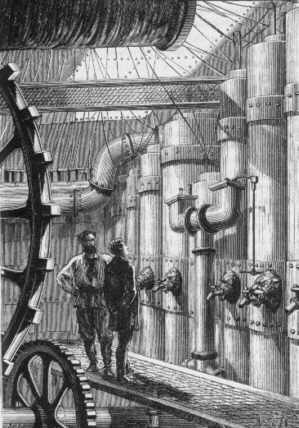

#1# Was hat der Illustrator Riou in der

Maschinenhalle eigentlich dargestellt? Er verknüpfte unterschiedlichste

Elemente der Technik miteinander. So finden wir: Zahnräder die im

Uhrenbau üblich sind (Großes Rad, untypisch für Maschinenbau), eine

elektrische Spule, Tragelemente, Kessel mit Ventilen. Denn wie sollte

er sich eine überdimensionierte Batterieanlage vorstellen? Siehe dazu

ergänzend das Bild darunter: Druckluftkessel um 1900 (spiegelverkehrt)

aus /4/

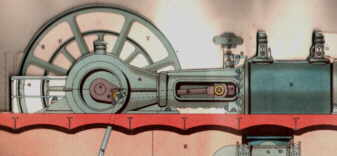

#2# Und was sehen wir auf der Illustration von L.

Bennett in der Fabrik? Es handelt sich um eine

Zweifach-Expansions-Dampfmaschine. Diese riesigen Maschinen (wie zu

erkennen über mehrere Stockwerke gebaut) sind in den 90er Jahren des

19. JH typisch für den Antrieb der aufkommenden Elektrizitätswerke

gewesen. Siehe vergleichend dazu das Bild darunter: Prinzipieller

Aufbau der Maschine (aus Bildatlas zu /4/).

|

Beginnen wir wie

im Kapitel I der Technikgeschichte Vernes wieder mit dem Zitat von Max

Popp: „Verne war der Ansicht, dass man mit Hilfe der Elektrizität

einfach alles zu leisten imstande ist, was der Mensch nur auszudenken

vermag.“/1/ Diese These wollen wir uns nun unter dem nächsten

Gesichtspunkt ansehen:

MOBILIS IN MOBILI oder die Suche nach dem

idealen Antrieb

In seinen Voyages Extraordinaires,

oder Reiseromanen

wie sie früher im deutschsprachigen Raum genannt wurden, geht es

natürlich oft um die Fragen der Fortbewegung. Konsequent nutzen die

Helden Vernes alle damalig verfügbaren Möglichkeiten: Segel- und

Dampfschiff, die Eisenbahn und ganz beliebt bei ihm: Der Ballon und

ergänzend, das Luftschiff. Aber in diesem Kapitel wollen wir uns nicht

der Art des Fortbewegungsmittels, sonder vor allem der Frage des

Antriebs dieser, vor allem seiner fiktiven Maschinen, zuwenden.

In seinen ehedem

unveröffentlichetem Roman  Paris

im 20. Jahrhundert

schildert Verne schon 1863 verschiedene, damals unübliche

Antriebssysteme. So lernen wir die in Röhren mit Pressluft, ähnlich

einer Rohrpostanlage, funktionierende Stadtbahnanlage der Pariser

doppelgleisigen Ringbahn kennen. Eine andere Variante stellt er für

straßengebundene Motorwagen vor: Der Gasverbrennungsmotor von Lenoir.

Dadurch nennt er die Fahrzeuge (in der deutschen Übersetzung)

„Gas-Cabs“. Neben dem Prinzip ist auch der Brennstoff interessant: „Der

wichtigste Vorteil dieser 1859 erfundenen Maschine bestand darin, dass

sie Kessel, Feuerstelle und Brennstoff abschaffte; eine kleine Menge

Leuchtgas, das mit Luft vermischt, unter den Kolben gleitet und durch

einen elektrischen Funken entzündet wurde, erzeugte die Bewegung; an

den verschiedenen Wagenstationen errichtete Gassäulen lieferten den

notwendigen Wasserstoff; jüngste Weiterentwicklungen hatten das Wasser,

welches eins dazu diente, den Zylinder der Maschine abzukühlen,

überflüssig gemacht.“ /3/ Dies ist wieder

eine Beispiel Vernes, wie er ein vorhandenes Prinzip aufnimmt und in

seinen Gedanken breitenwirksam umsetzt. Dabei beschreibt er quasi

nebenbei die Funktion einer Tankstelle, die es ja 1863 nicht einmal in

der Ahnung gab – wozu auch. Interessant ist, dass es aktuell

Bestrebungen gibt, ein flächendeckendes System von

Flüssiggas-Tankstellen zu errichten. Aber schauen wir uns diese

Fahrzeuge der Phantasie Vernes etwas näher an: „Diese/r

war also einfach konstruiert und leicht zu handhaben; der auf seinen

Sitz thronende Maschinist lenkte ein Steuerrad; ein unter seinem Fuß

liegendes Pedal erlaubte es ihm, die Gangart des Fahrzeugs

augenblicklich zu verändern.“ /3/

Neuzeitliche Maschinisten sollten darauf achten, dass die Gangart ihrer

Fahrzeuge immer den Straßenverkehrsvorschriften angepasst ist! Paris

im 20. Jahrhundert

schildert Verne schon 1863 verschiedene, damals unübliche

Antriebssysteme. So lernen wir die in Röhren mit Pressluft, ähnlich

einer Rohrpostanlage, funktionierende Stadtbahnanlage der Pariser

doppelgleisigen Ringbahn kennen. Eine andere Variante stellt er für

straßengebundene Motorwagen vor: Der Gasverbrennungsmotor von Lenoir.

Dadurch nennt er die Fahrzeuge (in der deutschen Übersetzung)

„Gas-Cabs“. Neben dem Prinzip ist auch der Brennstoff interessant: „Der

wichtigste Vorteil dieser 1859 erfundenen Maschine bestand darin, dass

sie Kessel, Feuerstelle und Brennstoff abschaffte; eine kleine Menge

Leuchtgas, das mit Luft vermischt, unter den Kolben gleitet und durch

einen elektrischen Funken entzündet wurde, erzeugte die Bewegung; an

den verschiedenen Wagenstationen errichtete Gassäulen lieferten den

notwendigen Wasserstoff; jüngste Weiterentwicklungen hatten das Wasser,

welches eins dazu diente, den Zylinder der Maschine abzukühlen,

überflüssig gemacht.“ /3/ Dies ist wieder

eine Beispiel Vernes, wie er ein vorhandenes Prinzip aufnimmt und in

seinen Gedanken breitenwirksam umsetzt. Dabei beschreibt er quasi

nebenbei die Funktion einer Tankstelle, die es ja 1863 nicht einmal in

der Ahnung gab – wozu auch. Interessant ist, dass es aktuell

Bestrebungen gibt, ein flächendeckendes System von

Flüssiggas-Tankstellen zu errichten. Aber schauen wir uns diese

Fahrzeuge der Phantasie Vernes etwas näher an: „Diese/r

war also einfach konstruiert und leicht zu handhaben; der auf seinen

Sitz thronende Maschinist lenkte ein Steuerrad; ein unter seinem Fuß

liegendes Pedal erlaubte es ihm, die Gangart des Fahrzeugs

augenblicklich zu verändern.“ /3/

Neuzeitliche Maschinisten sollten darauf achten, dass die Gangart ihrer

Fahrzeuge immer den Straßenverkehrsvorschriften angepasst ist!

Vielleicht noch eine Ergänzung aus

der Technikgeschichte: Der kontinuierlich laufende und praxistaugliche

Gasmotor hat einen anderen uns allseits bekannten geistigen Vater: „Die

Erfindung des Gasmotors ist dem Kaufmann R. A. Otto zuzuschreiben, der

sich durch Selbststudium genügend Kenntnisse angeeignet hatte, um an

die Lösung des Problems der Gasmaschine heranzutreten.“ /4/

Ein paar Jahre später, nämlich 1869

und 1870, kamen die drei Bände  20.000

Meilen unter den Meeren

heraus. In diesem Roman läßt Verne seiner technischen Phantasie freien

Lauf. Nachfolgend wollen wir uns aber in diesem Beitrag nur der Frage

des Antriebs des U-Bootes zuwenden. Revolutionär war der

Gedanke, die Nautilus komplett mit allen Segnungen der

Elektroenergie auszurüsten. Mit seiner immensen Vorstellungskraft

gestaltete er damit vor den Augen seiner Leserschar die „Wunder der

Nautilus“. Was könnte Verne zu diesem Gedanken initiiert haben? Wie so

oft, gibt es auch auf diesem Gebiet Anregungen, die er aufgreifen

konnte, aber praktische Anwendungen fehlten weitestgehend. Nachfolgend

will ich vor allem den Stand der Technik aufzeigen, in wie weit Verne

davon profitiert hat, kann und will ich nicht nachweisen. Aber zwischen

Roman und Realität ergeben sich interessante Vergleiche.verne_technik02.html 20.000

Meilen unter den Meeren

heraus. In diesem Roman läßt Verne seiner technischen Phantasie freien

Lauf. Nachfolgend wollen wir uns aber in diesem Beitrag nur der Frage

des Antriebs des U-Bootes zuwenden. Revolutionär war der

Gedanke, die Nautilus komplett mit allen Segnungen der

Elektroenergie auszurüsten. Mit seiner immensen Vorstellungskraft

gestaltete er damit vor den Augen seiner Leserschar die „Wunder der

Nautilus“. Was könnte Verne zu diesem Gedanken initiiert haben? Wie so

oft, gibt es auch auf diesem Gebiet Anregungen, die er aufgreifen

konnte, aber praktische Anwendungen fehlten weitestgehend. Nachfolgend

will ich vor allem den Stand der Technik aufzeigen, in wie weit Verne

davon profitiert hat, kann und will ich nicht nachweisen. Aber zwischen

Roman und Realität ergeben sich interessante Vergleiche.verne_technik02.html

Vielleicht erscheint das Hauptziel

der Entwicklung der Elektrotechnik des 19. Jahrhunderts dem technischen

„NUR-Anwender“ etwas kurios. So wurde vor allem an einer

leistungsfähigen Großmaschine zur Stromerzeugung geforscht, aber diese

sollte nicht zum Generationswechsel des „Riesen Dampf“ in der

Antriebstechnik genutzt werden, sondern schwerpunktmäßig wurde eine

Stromquelle vor allem für die sich rasch verbreitende elektrische

Beleuchtung gesucht (siehe dazu  Jules

Verne und die Elektrizität: Die Beleuchtung).

Dies ist mit einer der Gründe, warum viele wegweisende, aus heutiger

Sicht praktische Erfindungen, etwas unbeachteter blieben. Der in Sankt

Petersburg lebende deutsche Physiker Moritz Herrman Jacobi

(1801-1875) entwickelte 1838 einen mit galvanischen Elementen

fremderregten Elektromotor. Jules

Verne und die Elektrizität: Die Beleuchtung).

Dies ist mit einer der Gründe, warum viele wegweisende, aus heutiger

Sicht praktische Erfindungen, etwas unbeachteter blieben. Der in Sankt

Petersburg lebende deutsche Physiker Moritz Herrman Jacobi

(1801-1875) entwickelte 1838 einen mit galvanischen Elementen

fremderregten Elektromotor.

Hinweis an dieser Stelle:

Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne

empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.

Und eine der ersten praktischen

Anwendungen? Er baute ein 24 Fuß langes Boot, mit dessen Elektroantrieb

er mit vierzehn Personen auf der Newa fahren konnte. Die Kraft des

Motors trieb ein Schaufelrad. Den Motor dürfen wir uns aber nicht als

einen in der heutigen Bauform bekannten Mechanismus vorstellen. Er

bestand aus vier festen und vier drehbaren Elektromagneten. „Die festen

waren die Feldmagnete, die beweglichen bildeten den Anker und der

Strom, welcher die Fahrbewegung hervorbrachte, er ward natürlich aus

einer Batterie entnommen.“ /11/. Als Energiequelle nutzte er mehrere

Grove-Elemente. Diese nach dem Engländer Sir William Robert Grove

benannte Elemente (dessen Idee heute in der

Brennstoff-Zellentechnologie eine Renaissance erfährt) stellte eine

völlig neue Idee der Energieerzeugung dar, denn seine Zellen waren eine

Umkehr der Elektrolyse. Da die ersten Grove-Elemente allerdings Platin

„opferten“, waren sie unrentabel und mit der 1867 von Werner Siemens

gemachten Entdeckung des Dynamos (dafür wurde er später geadelt),

bestand auch kein Bedarf mehr an dieser Technik. Das gleiche Schicksal

wurde vielen anderen Elektro-Batterie- und -Elemente-Systemen zuteil.

Und derer gab es viele, denn wie gesagt, nach der universellen

Elektro-Energiequelle wurde fieberhaft gesucht...

Das von Siemens entdeckte

dynamoelektrische Prinzip stellte dann in Folge auch die Basis der von

mehreren Technikern neu entwickelten Elektromotore dar. Aber der

überall präsente Dampfantrieb, mit seinen riesigen Transmissionen in

den Werkhallen, verzögerte den Siegeszug des Elektromotors. Erst Jahre

später kam es zu ersten praktischen Anwendungen: So gab es „1879 die

erste elektrische (Schau-)Eisenbahn auf der Berliner Gewerbeausstellung

.., 1881 die erste elektrische Straßenbahn der Welt in

Berlin-Lichterfelde“ /8/. Erst nach und nach kam es zu Anwendungen in

der Industrie.

Warum dieser umfangreiche Exkurs?

Erst jetzt können wir die Ideen Vernes besser einordnen. Begeben wir

uns also auf die Nautilus. Das Antriebssystem wird im Kapitel XII

sinnigerweise unter dem Titel „Die Segnungen der Elektrizität“

beschrieben. Ich denke dieser Titel wiederspiegelt zutiefst die

Überzeugung Vernes. Denn wie lässt er Nemo sprechen: „Es gibt eine mächtige, leicht zu

beherrschende und jederzeit verfügbare Energie, die sich für alle

Zwecke einsetzen lässt und das Leben hier an Bord bestimmt. Sie erfüllt

alle Bedürfnisse, sorgt dafür, dass ich Licht habe, dass mir warm ist

und dass meine mechanischen Geräte funktionieren. Diese Energie ist die

Elektrizität.“ /2.1/. Die Philosophie der Stromerzeugung

liest sich dafür etwas komplizierter. Vereinfacht von mir

wiedergegeben: Dem Meerwasser wird Natrium entzogen, dass dann mit

Quecksilber in einem Bunsenelement Strom erzeugt. Diese

Natriumbatterien sollen laut Beschreibung sehr effektiv sein. Da es

sehr aufwendig ist Natrium zu gewinnen, geschieht dies extern von der

Nautilus in einem Stützpunkt im Innern eines Kraters. Als eigentliche

Quelle der Energie, nämlich für die benötigte Hitze der

„Meerwasserentsalzung“, dient unter Wasser abgebaute Steinkohle. Aber

wieder zurück zum Antriebsprinzip: „Von

den Bunsenelementen braucht man nicht so viele, sie sind stark und

groß, was nach meinen Erfahrungen vorteilhafter ist. Der gewonnene

Strom fließt nach hinten, wo er über mächtige Elektromagnete auf ein

eigens konzipiertes System von Hebeln und Zahnrädern wirkt, das dann

die Bewegung auf die Schraubenwelle überträgt.“ /2.2/

(Bild aus gleicher Quelle: „Die hell erleuchtete Maschinenhalle“, Bild

darunter siehe dazu Bemerkung #1# am linken Seitenrand) Warum dieser umfangreiche Exkurs?

Erst jetzt können wir die Ideen Vernes besser einordnen. Begeben wir

uns also auf die Nautilus. Das Antriebssystem wird im Kapitel XII

sinnigerweise unter dem Titel „Die Segnungen der Elektrizität“

beschrieben. Ich denke dieser Titel wiederspiegelt zutiefst die

Überzeugung Vernes. Denn wie lässt er Nemo sprechen: „Es gibt eine mächtige, leicht zu

beherrschende und jederzeit verfügbare Energie, die sich für alle

Zwecke einsetzen lässt und das Leben hier an Bord bestimmt. Sie erfüllt

alle Bedürfnisse, sorgt dafür, dass ich Licht habe, dass mir warm ist

und dass meine mechanischen Geräte funktionieren. Diese Energie ist die

Elektrizität.“ /2.1/. Die Philosophie der Stromerzeugung

liest sich dafür etwas komplizierter. Vereinfacht von mir

wiedergegeben: Dem Meerwasser wird Natrium entzogen, dass dann mit

Quecksilber in einem Bunsenelement Strom erzeugt. Diese

Natriumbatterien sollen laut Beschreibung sehr effektiv sein. Da es

sehr aufwendig ist Natrium zu gewinnen, geschieht dies extern von der

Nautilus in einem Stützpunkt im Innern eines Kraters. Als eigentliche

Quelle der Energie, nämlich für die benötigte Hitze der

„Meerwasserentsalzung“, dient unter Wasser abgebaute Steinkohle. Aber

wieder zurück zum Antriebsprinzip: „Von

den Bunsenelementen braucht man nicht so viele, sie sind stark und

groß, was nach meinen Erfahrungen vorteilhafter ist. Der gewonnene

Strom fließt nach hinten, wo er über mächtige Elektromagnete auf ein

eigens konzipiertes System von Hebeln und Zahnrädern wirkt, das dann

die Bewegung auf die Schraubenwelle überträgt.“ /2.2/

(Bild aus gleicher Quelle: „Die hell erleuchtete Maschinenhalle“, Bild

darunter siehe dazu Bemerkung #1# am linken Seitenrand)

Aber kurz nach der Veröffentlichung

Vernes gab es einen praktischen Nachweis der beschriebenen

Funktionalität „fast vor der Haustür“: „So war das Boot, welches Trouvé

auf der Pariser Ausstellung 1871 betrieb, mit einer Bunsenschen

Batterie von 12 großen Elementen versehen, die zusammen 94 Kilogramm

wogen. Zwei Kabel dienten dazu, den Strom an den Schraubenmotor zu

senden und zugleich das Steuerruder zu regieren.“ /11 ebenda/  Verne benötigt für sein Boot eine

unter Wasser arbeitsfähige Antriebskraft. Richtig erkennt er, dass die

Elektrizität dafür ideal geeignet ist. Während spätere U-Boote ihre

Akkuanlagen für die Unterwasserfahrt mit Schiffsdiesel bei

Überwasserfahrt aufladen, entscheidet er sich naheliegend für

idealisierte Batterien, deren Energienachschub extern erzeugt wird. Was

aber tun, wenn es noch keinen praxistauglichen E-Motor gibt? Oder wenn

einem die Wirkungsweise der Versuche der Techniker verschlossen bleibt?

In Anlehnung der Arbeitsweise von Dampfmaschinen wird ein System von

Hebeln und Zahnrädern (z.B. Exenter- und Kurbel- oder Planetengetriebe)

mit Elektromagneten beschrieben. Aber nicht die Umsetzung ist das

geniale des Gedankens, sondern die Prophezeihung, dass der elektrische

Strom eine ideale Antriebskraft darstellt! Wie oben erläutert, stand

zum Erscheinen des Buches in der Praxis diese Frage gar nicht zur

Debatte. Dabei geht er sogar noch einen Schritt weiter: Konsequent in

der Anwendung des Stroms beschreibt er auf der Nautilus das Spektrum

von Antrieb, Beleuchtung, elektrischer Uhr, elektrische

Geschwindigkeitsmessung (Elektro-Log), Elektroherd, elektrische

Destillation und Warmwasseraufbereitung. Denn in den Badezimmern kann

man an den Hähnen Kalt- und elektrisch aufgeheiztes Warmwasser

entnehmen! Man stelle sich diesen Luxus zum damalig gebräuchlichen

Standard, selbst in gutbürgerlichen Häusern, vor. Diese Bandbreite der

Anwendungen halte ich persönlich für eine der wirklich „seherischen“

Gaben des Schriftstellers. Verne benötigt für sein Boot eine

unter Wasser arbeitsfähige Antriebskraft. Richtig erkennt er, dass die

Elektrizität dafür ideal geeignet ist. Während spätere U-Boote ihre

Akkuanlagen für die Unterwasserfahrt mit Schiffsdiesel bei

Überwasserfahrt aufladen, entscheidet er sich naheliegend für

idealisierte Batterien, deren Energienachschub extern erzeugt wird. Was

aber tun, wenn es noch keinen praxistauglichen E-Motor gibt? Oder wenn

einem die Wirkungsweise der Versuche der Techniker verschlossen bleibt?

In Anlehnung der Arbeitsweise von Dampfmaschinen wird ein System von

Hebeln und Zahnrädern (z.B. Exenter- und Kurbel- oder Planetengetriebe)

mit Elektromagneten beschrieben. Aber nicht die Umsetzung ist das

geniale des Gedankens, sondern die Prophezeihung, dass der elektrische

Strom eine ideale Antriebskraft darstellt! Wie oben erläutert, stand

zum Erscheinen des Buches in der Praxis diese Frage gar nicht zur

Debatte. Dabei geht er sogar noch einen Schritt weiter: Konsequent in

der Anwendung des Stroms beschreibt er auf der Nautilus das Spektrum

von Antrieb, Beleuchtung, elektrischer Uhr, elektrische

Geschwindigkeitsmessung (Elektro-Log), Elektroherd, elektrische

Destillation und Warmwasseraufbereitung. Denn in den Badezimmern kann

man an den Hähnen Kalt- und elektrisch aufgeheiztes Warmwasser

entnehmen! Man stelle sich diesen Luxus zum damalig gebräuchlichen

Standard, selbst in gutbürgerlichen Häusern, vor. Diese Bandbreite der

Anwendungen halte ich persönlich für eine der wirklich „seherischen“

Gaben des Schriftstellers.

Im Roman „Mathias Sandorf“,

erstveröffentlicht 1885, werden uns die Schnellboote des Doktor

Antekirrt vorgestellt. Während sie äußerlich den spindelförmigen,

vollgedeckten Schnellbooten der Thornycroft-Werft ähneln, haben sie

doch ein anderes Innenleben. „Doch

in einem wichtigen Punkt unterschied sich Doktor Antekirrts Boot von

den Thornycroft-Schiffen: Während jene mit überhitztem Wasserdampf als

Antriebskraft arbeiteten, nutzte er die Elektrizität. Er speicherte sie

in mächtigen Akkumulatoren, die er selbst konstruiert hatte und die

seine Schnellboote mit nahezu unbegrenzter Energie versorgten. Die

Fahrzeuge trugen sogar den Namen ihrer wunderbaren Energiequelle: Sie

hießen alle >Electric< und waren nur zusätzlich

nummeriert.“ /9/. Verne bleibt bei seiner schon in „20000

Meilen unter den Meeren“ gefundenen Lösung, greift aber auf nicht näher

definierte Batterien zurück. Seine Begeisterung für diese Energiequelle

wiederspiegelt sich auch in der Namensgebung, wie wir dem Zitat

entnehmen können. Alle weiteren Details einschließlich Bildmaterial zu

diesen Schiffen sind auf meiner Seite:  Fahrzeuge:

Die Schnellboote ELECTRIC

zu finden. Fahrzeuge:

Die Schnellboote ELECTRIC

zu finden. Als er

sich elf Jahre später im Roman „Die Erfindung des Verderbens“ wiederum

eines schnellen und „kräftigen“ Bootes bedient, kommt der Ansatz erneut

zum Tragen: Als sich der Ingenieur Simon Hart, der durch den Seeräuber

Ker Karraje inkognito als Pfleger Gaydon zusammen mit dem Erfinder Roch

auf einem Segelschiff entführt wird, über die Schnelligkeit des

Schiffes wundert, lesen wir kurz darauf: „Jetzt

endlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen, jetzt endlich begreife

ich, wie der Schoner vorwärts gekommen ist. Ohne Segel, ohne Maschine.

Denn nun taucht der unermüdliche Schlepper auf, der die

>Ebba< gezogen hat. Nun schwimmt er an ihrer Seite. Es

ist ein Unterseeboot, wahrscheinlich durch elektrische Batterien

betrieben!“ /10/. In späteren Passagen wird zwar noch die

Entstehungsgeschichte des Bootes erläutert, der Antrieb selbst bleibt

aber nebulös.  Um 1895 waren die Grundlagen der

Elektrotechnik mit den Systemen der Energieerzeugung, -verteilung und

-nutzung schon relativ ausgereift. In seinem zu dieser zeit

erschienenen Roman Um 1895 waren die Grundlagen der

Elektrotechnik mit den Systemen der Energieerzeugung, -verteilung und

-nutzung schon relativ ausgereift. In seinem zu dieser zeit

erschienenen Roman  Die

Propellerinsel greift er also auf vertrautere

„Komponenten“ zurück, als er deren Antriebssystem beschreibt: „Glücklicherweise aber hatte zu dieser Zeit

die Forschung schon solche Fortschritte erzielt, dass den

Einsatzmöglichkeiten der Elektrizität, dieser Seele des Universums,

keine Grenzen gesetzt waren. Also entschied man sich, die Inseln

mittels elektrischer Energie fortzubewegen. Zwei Fabriken reichten aus,

um Dynamos von praktisch unbegrenzter Leistungsfähigkeit zu betreiben,

die Gleichstrom unter der relativ geringen Spannung von 2000 Volt

erzeugten und damit ein gewaltiges System von Schiffsschrauben in der

Nähe der beiden Häfen (die Seiten an den schwimmenden

Pontons – Anm. d. A.) antrieben.

Dank hunderter von Heizkesseln – die mit Erdölbriketts anstatt

Steinkohle beheizt wurden“ ... “entwickelte

jeder Dynamo eine Leistung von fünf Millionen PS.“/7/

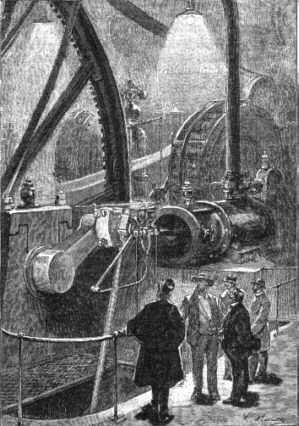

(Bild rechts aus /7/: „Eine der beiden Fabriken“; Bild darunter siehe

dazu Bemerkung #2# am linken Seitenrand) Folgerichtig setzt er die

jetzt inzwischen bekannten Entwicklungen der Elektrotechnik ein. Die

Propellerinsel greift er also auf vertrautere

„Komponenten“ zurück, als er deren Antriebssystem beschreibt: „Glücklicherweise aber hatte zu dieser Zeit

die Forschung schon solche Fortschritte erzielt, dass den

Einsatzmöglichkeiten der Elektrizität, dieser Seele des Universums,

keine Grenzen gesetzt waren. Also entschied man sich, die Inseln

mittels elektrischer Energie fortzubewegen. Zwei Fabriken reichten aus,

um Dynamos von praktisch unbegrenzter Leistungsfähigkeit zu betreiben,

die Gleichstrom unter der relativ geringen Spannung von 2000 Volt

erzeugten und damit ein gewaltiges System von Schiffsschrauben in der

Nähe der beiden Häfen (die Seiten an den schwimmenden

Pontons – Anm. d. A.) antrieben.

Dank hunderter von Heizkesseln – die mit Erdölbriketts anstatt

Steinkohle beheizt wurden“ ... “entwickelte

jeder Dynamo eine Leistung von fünf Millionen PS.“/7/

(Bild rechts aus /7/: „Eine der beiden Fabriken“; Bild darunter siehe

dazu Bemerkung #2# am linken Seitenrand) Folgerichtig setzt er die

jetzt inzwischen bekannten Entwicklungen der Elektrotechnik ein.

Also nichts Neues? Doch – denn

früher war es üblich, dass Schiffsantriebe, zuerst Dampfmaschinen,

später auch Schweröl- und Dieselmaschinen, direkt auf die Welle der

Schraube ihre Kraft übertrugen. Die Schiffsschraube war sozusagen

direkt an die Maschine gekoppelt.  Ausnahmen bildeten nur die mit

Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten U-Boote, die wie weiter oben

schon beschrieben, dieselelektrische Antriebe bekamen. Heutzutage

nutzen moderne Schiffsantriebe das schon damals von Verne beschriebene

Prinzip der Entkopplung von Energieerzeugung und Schiffsantrieb.

Dieselgeneratoren erzeugen in sogenannten Maschinen-Generator-Sätzen

Strom, der dann durch den Einsatz von Umrichtern mit einer eleganten

Drehzahlregelung den elektrischen Antrieb ermöglicht. Eine schnelle

Trennung oder Abschaltung der Schiffsschraube/n ist dadurch ebenfalls

möglich. Ausnahmen bildeten nur die mit

Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten U-Boote, die wie weiter oben

schon beschrieben, dieselelektrische Antriebe bekamen. Heutzutage

nutzen moderne Schiffsantriebe das schon damals von Verne beschriebene

Prinzip der Entkopplung von Energieerzeugung und Schiffsantrieb.

Dieselgeneratoren erzeugen in sogenannten Maschinen-Generator-Sätzen

Strom, der dann durch den Einsatz von Umrichtern mit einer eleganten

Drehzahlregelung den elektrischen Antrieb ermöglicht. Eine schnelle

Trennung oder Abschaltung der Schiffsschraube/n ist dadurch ebenfalls

möglich.

Aber nicht immer wird von Jules

Verne alles und jedes Detail beschrieben. Eleganter und unverfänglicher

ist es, wenn man nur die Wirkungen und den eventuellen Ursprung der

Antriebskraft beschreibt, so wir wir es schon weiter oben bei den

Schnellbooten >Electric< und dem U-Boot Ker Karrajes

gelesen haben. Damit kann man allen praktischen Detaildiskussionen der

Ausführbarkeit den Wind aus den Segeln nehmen. So geschehen erneut in

den Robur-Romanen. So setzt Verne im 1886 erschienenen

Buch  Robur

der Eroberer auch wieder

auf den Elektroantrieb, beschreibt diesen aber nur sehr verschwommen.

So können wir lesen: „Die zum Vortrieb und um den Apparat in der

Luft zu halten nötige Kraft bezog Robur weder vom Wasserdampf noch aus

komprimierter Luft oder anderen Gasen, auch nicht aus Explosivstoffen,

die ihm die nötige mechanische Wirkung erzeugten, sondern aus der

Elektrizität. Übrigens hatte er keinerlei Elektromotore an Bord seines

Flugapparates, sondern weiter nichts als Säuren und Akkumulatoren.“/5/

Zwischenbemerkung von mir: Hier hat sich in der deutschen Übersetzung

offensichtlich ein Fehler eingeschlichen. Gemeint ist sicher das Fehlen

von Dynamomaschinen zum Erzeugen der Energie, denn Motore werden zum

rotatorischem Antrieb der vielen Luftschrauben benötigt. Aber weiter im

Text. „Aber wie sich diese Säuren zusammensetzten,

das war Roburs Geheimnis, genauso wie die Arbeitsweise der

Akkumulatoren.“ ... „Nur

eins stand fest: Seine Batterien waren von außergewöhnlich hohem

Wirkungsgrad, seine Säuren von fast absoluter Widerstandskraft gegen

verdunsten oder Gefrieren, und seine Akkumulatoren lieferten ihm einen

Strom wie keine anderen je zuvor.“/5/ Robur

der Eroberer auch wieder

auf den Elektroantrieb, beschreibt diesen aber nur sehr verschwommen.

So können wir lesen: „Die zum Vortrieb und um den Apparat in der

Luft zu halten nötige Kraft bezog Robur weder vom Wasserdampf noch aus

komprimierter Luft oder anderen Gasen, auch nicht aus Explosivstoffen,

die ihm die nötige mechanische Wirkung erzeugten, sondern aus der

Elektrizität. Übrigens hatte er keinerlei Elektromotore an Bord seines

Flugapparates, sondern weiter nichts als Säuren und Akkumulatoren.“/5/

Zwischenbemerkung von mir: Hier hat sich in der deutschen Übersetzung

offensichtlich ein Fehler eingeschlichen. Gemeint ist sicher das Fehlen

von Dynamomaschinen zum Erzeugen der Energie, denn Motore werden zum

rotatorischem Antrieb der vielen Luftschrauben benötigt. Aber weiter im

Text. „Aber wie sich diese Säuren zusammensetzten,

das war Roburs Geheimnis, genauso wie die Arbeitsweise der

Akkumulatoren.“ ... „Nur

eins stand fest: Seine Batterien waren von außergewöhnlich hohem

Wirkungsgrad, seine Säuren von fast absoluter Widerstandskraft gegen

verdunsten oder Gefrieren, und seine Akkumulatoren lieferten ihm einen

Strom wie keine anderen je zuvor.“/5/ Ähnlich verhält es sich bei der

„Epouvante“, dem universellen und amphiben Fahrzeug von Robur, im 1904

veröffentlichten Buch  Der

Herr der Welt. Als dieser

mit überhöhter Geschwindigkeit in den nordamerikanischen Straßen

gesichtet wird, wird das Ereignis wie folgt beschrieben: „Auf

die Natur des Motors fehlte es an jedem Hinweis. Gewiss war nur, und es

wurde von allen Leuten bestätigt, dass dieser keinen Rauch, kein Dampf,

ebenso aber auch keinen Geruch nach Petroleum oder einem anderen

Mineralöl hinterließ. Man schloss daher, dass es sich um einen durch

Elektrizität angetriebenen Apparat handelte, dessen in unbekannter

Bauart hergestellte Batterien einen fast unerschöpflichen Strom

abzugeben schienen.“ /6/ Doch selbst der

clevere Strock, der sich an Bord des Amphibienfahrzeuges einschmuggelt,

kann den Antrieb nicht ergründen. Seine Version ist eine zentrale

Dynamoanlage im Innern der Stützpunkts Roburs, durch die er die

leistungsfähigen Batterien der „Epouvante“ auflädt. Interessant an

dieser Stelle: Während überall Automobile mit Verbrennungsmotor ihren

Siegeszug antraten, setzt Verne wieder auf seine geliebte Elektrizität.

Ihr traute er alle Leistungen zu. Der

Herr der Welt. Als dieser

mit überhöhter Geschwindigkeit in den nordamerikanischen Straßen

gesichtet wird, wird das Ereignis wie folgt beschrieben: „Auf

die Natur des Motors fehlte es an jedem Hinweis. Gewiss war nur, und es

wurde von allen Leuten bestätigt, dass dieser keinen Rauch, kein Dampf,

ebenso aber auch keinen Geruch nach Petroleum oder einem anderen

Mineralöl hinterließ. Man schloss daher, dass es sich um einen durch

Elektrizität angetriebenen Apparat handelte, dessen in unbekannter

Bauart hergestellte Batterien einen fast unerschöpflichen Strom

abzugeben schienen.“ /6/ Doch selbst der

clevere Strock, der sich an Bord des Amphibienfahrzeuges einschmuggelt,

kann den Antrieb nicht ergründen. Seine Version ist eine zentrale

Dynamoanlage im Innern der Stützpunkts Roburs, durch die er die

leistungsfähigen Batterien der „Epouvante“ auflädt. Interessant an

dieser Stelle: Während überall Automobile mit Verbrennungsmotor ihren

Siegeszug antraten, setzt Verne wieder auf seine geliebte Elektrizität.

Ihr traute er alle Leistungen zu. Heute

profitieren wir wie selbstverständlich in allen Bereichen des Lebens

von der „Electrizität“. Dabei sollten wir uns als Leser der Werke

Vernes bewusst werden, welch eines Glaubens an den technischen

Fortschritts es bedurfte, um diese breitenwirksame Umsetzung schon im

19. Jahrhundert zu erkennen. |