|

|

Collection FehrmannJules Vernes Voyages extraordinairesBand VE 6- H A U P T S E I T E 20.000 MEILEN UNTER DEN MEEREN |

|

|

|

Collection FehrmannJules Vernes Voyages extraordinairesBand VE 6- H A U P T S E I T E 20.000 MEILEN UNTER DEN MEEREN |

|

|

Warum hat diese WEB-Seite einen blauen Hintergrund? Weil ich mit diesem Wassermotiv die Thematik 20.000 Meilen unter den Meeren auf allen Detailsseiten thematisch kennzeichnen wollte.

unten: Verlag Neues Leben, Berlin 1972, 1. Auflage, L-Nr. 303(305/126/72); CF /0621/

unten: Neuübersetzung im Englischen von William Butcher: © Oxford

University Press, Oxford 1998, ISBN 0-19-282839-8; CF /0609/

Quellen: /1/ Hetzel/Verne: Magasin d'Education; 6. Jahrgang; 1869/70; Band XI, Bildzitat von Seite 3.; CF /6612/. /2/

Christine

Fürböck: Mobilis

in Mobili – Leben im Meer zwischen Existenz, Imagination und Fiction

– Details zur Unterlage siehe /3/ Ausschnitt aus einer Werbepostkarte der Firma SIMON, Paris & Lyon (Creme, Poudre et Savon a la Creme Simon ...) um 1900, da nur Vernes Geburtsdatum gedruckt wurde. Eine interessante bildliche Umsetzung außerhalb des Hauses Hetzel. CF /21149/ Fußnoten der originalen Ausarbeitung von C. Fürböck /2/: 112 Ausgearbeitet anhand Jules Verne: „20.000 Meilen unter den Meeren“, Fischer Taschenbuchverlag 2001 113

Ursprünglicher Titel: Vingt

mille liens sons les mers. Eine Meile entspricht 1,5

Kilometern. Liens ist aber die Bezeichnung für französische Landmeilen,

die 4,5 Kilometer lang waren, wodurch die Nautilus insgesamt 50.000

Meilen zurückgelegt hat. Ostwald, Seite 71 114 Verne, J.: 20.000 Meilen unter den Meeren, Seite 614 115 Verne, J.: 20.000 Meilen unter den Meeren, Seite 631

|

20 000 Meilen unter den Meeren, auch 20 000 Meilen unter dem Meer (1869 und 1870)

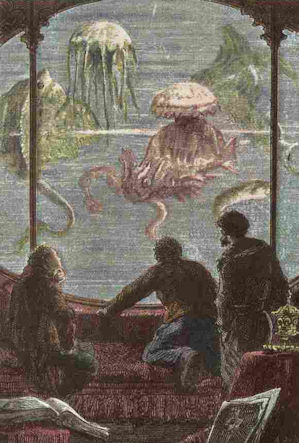

Bild rechts: Das Frontispiz /1/. Der Roman 20000 Meilen unter den Meeren112 Beschreibung von Christine Fürböck /2/

Farbiges Bildmotiv links oben: Eine Szene auf der Nautilus /3/) Die Begegnungen mit geheimnisvollen Objekten, die sich zwischen riesigen Stücken von Treibgut und boshaften Meeresungeheuern bewegen, machen Schlagzeilen. Das vorhandene und dennoch unbekannte Problem, das mittlerweile weltweit die Handelsbeziehungen beeinträchtigt, soll daher behoben werden. Die Fregatte „Abraham Lincoln“ unter der Führung von Kapitän Farragut wird für eine Expedition zur Verfolgung des Objektes gerüstet. Der französische Naturwissenschaftler Pierre Aronnax vom Naturhistorischen Museum in Paris, sein Begleiter und Assistent Conseil und der kanadische Walfänger Ned Land begleiten auf Wunsch der amerikanischen Regierung die Expedition ins Ungewisse. Nach

viermonatiger Fahrt

treffen die Besatzungsmitglieder im Pazifik tatsächlich auf dieses

mysteriöse Objekt und beginnen die Jagd zur Aufklärung der Vorfälle.

Während des Kampfes kollidiert die „Abraham Lincoln“ mit dem

unbekannten Objekt und Aronnax, Conseil und Ned Land werden von Bord

gestoßen. Durch einen ungewollten Zufall finden die drei

Schiffbrüchigen nach einer Nacht im Pazifik Halt auf dem an der

Oberfläche treibenden stählernen Körper, der Nautilus, und werden

vorerst als Gefangene ins Innere des U-Bootes gebracht. (Anmerkung

A. F.: Das U-Boot NAUTILUS

wird auf meiner Seite

Bild links oben: Nemo bestimmt mit seinem Sextanten die Schiffsposition

Bild rechts oben: Nemo für Arronax in den Maschinenraum

Die unterseeische Macht, die er besitzt, nutzt er, um Recht und Unrecht zu bekämpfen, das er anhand seines verletzten Gerechtigkeitsempfinden definiert. So bleibt auch Professor Aronnax, Conseil und Ned Land keine andere Wahl als nach Nemos Vorgaben zu leben und seinem Vorhaben zu folgen. Der erzwungene und als endgültig erscheinende Aufenthalt an Bord der Nautilus ermöglicht den „fast“ freien Passagiere die Beobachtung und Entdeckung der Unterwasserwelt vom Pazifik durch das Rote Meer, den Atlantik, das Mittelmeer und die Meere des Südens und des Nordens. In nur knapp sieben Monaten legen die „blinden Passagiere“ der Nautilus mehr als 20.000 Meilen113 in den großen Weltmeeren zurück und erschließen bis ins kleinste Detail die Unterwasserwelt mit sämtlichen Lebensformen und ozeanographischen Zusammenhängen. Ende Juni des Jahres 1878 nimmt die Reise in dem gefährlichen Sog des Malstroms zwischen den Faröer-Inseln und den Lofoten vor der norwegischen Küste ihren Lauf. Zuvor übt Kapitän Nemo den letzten Kampf, die Rache an seinem ärgsten Feind, aus. „Ich bin der Unterdrückte, und dort ist der Unterdrücker! Durch ihn habe ich alles verloren, was mir lieb und teuer war: meine Heimat, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, einfach alles. Und alles, was ich hasse, sehen sie dort verkörpert“114 Diese Worte sind in dem gesamten Roman die einzigen und sehr ungenauen Angaben, die über Nemos Identität und seinen unerbittlichen Hass gegenüber der Menschheit preisgegeben werden und letztendlich den „Niemand“ mit seinem Geheimnis im Nichts verschwinden lassen. Auch die Herkunft des versenkten Kriegsschiffes bleibt für Aronnax und seine Gefährten ungeklärt. Einerseits endet die Erzählung durch den ungeklärten Verbleib der Nautilus und ihrer Besatzung auf tragische Weise, andererseits verschafft sie Professor Aronnax und seinen Gefährten den einzigen Versuch, den Rückweg ins irdische Leben zu finden, der wie bei den frühen Überlieferungen Ausgangspunkt für die Verbreitung des unglaublichen Abenteuers wird. „Es handelte sich um tatsachengetreue Schilderung dieser unglaublichen Expedition in einem den Menschen unzugänglichen Element, das der Fortschritt eines Tages erschließen wird.“115 Damit beendet Verne in der Person von Professor Pierre Aronnax seine phantastischen Erlebnisse auf der Nautilus und somit den Bericht seiner wissenschaftlich-utopischen Reisedokumentation. Dieses

Buch ist der zweite Teil einer Trilogie, die mit |

/4/ Zeitschrift Le Monde Illustre; Nr. 519, Paris vom 23.3.1867; CF /7208/; Bildzitat von Doppelseite 185/186, für diese Darstellung stark beschnitten /5/ Zeitschrift Le Monde Illustre; Nr. 524, Paris vom 6.4.1867; CF /7210/; Bildzitat von Seite 216, für diese Darstellung stark beschnitten |

Zur Entstehungsgeschichte des Romans  Zwar

war auch dieser Roman völliges literarisches Neuland, nur einige

zaghafte Versuche anderer Autoren gab es vorher, aber die

Unterwasserthematik geisterte spätestens nach der Pariser

Weltausstellung 1867 durch alle Medien und sie führte zu vielerlei

öffentlichen Diskussionen. Zwar

war auch dieser Roman völliges literarisches Neuland, nur einige

zaghafte Versuche anderer Autoren gab es vorher, aber die

Unterwasserthematik geisterte spätestens nach der Pariser

Weltausstellung 1867 durch alle Medien und sie führte zu vielerlei

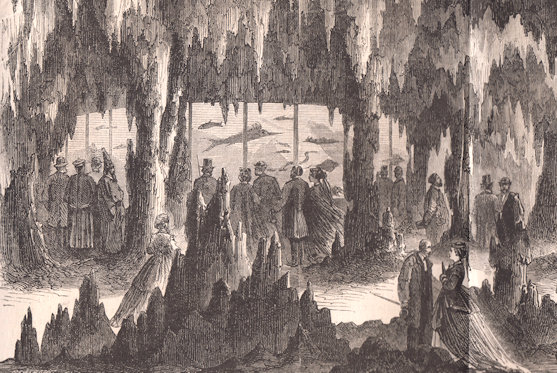

öffentlichen Diskussionen. Bild rechts: Bilder einer Ausstellung /4/

Was war passiert? Die Macher der Ausstellung gestalteten erstmalig riesige Seewasseraquarien, die sie dem staunenden Publikum präsentierten. Durch künstlich geschaffene Grotten gingen die Besucher vorbei an Aquarienfenstern, die wie riesige Bullaugen wirkten. Der Besucher hatte zwangsläufig den Eindruck, dass er sich selbst Unterwasser am Meeresgrund befindet. Eine ähnliche Ausstellung folgte 1868 in Le Havre, von der überliefert ist, das Jules und sein Bruder Paul diese im Mai 68 ebenfalls besuchten. Genau an diese Ausstellungen erinnern auch die späteren Buchillustrationen. Daher habe ich hier an dieser Stelle einige Impressionen gegenüber gestellt. Zuerst Bilder von der Weltaustellung.(Farbiges Bildmotiv links: /3/) Bild unten: Auf der Weltausstellung /5/

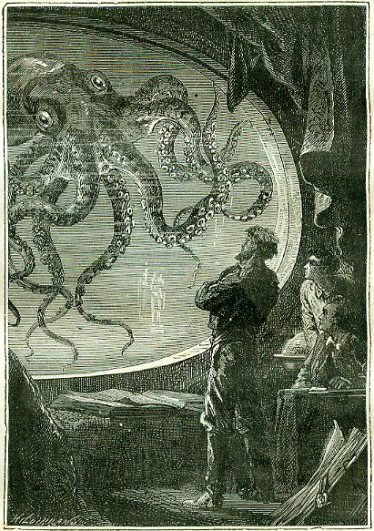

Und weiter unten zwei Illustrationen aus dem Roman, mit Bullaugen, die eigentlich aufgrund der Druckverhältnisse beim Tauchvorgang eines U-Bootes völlig überdimensioniert sind. Aber die Leser waren begeistert:    Ein weiterer Baustein der Ideengebung: Im

Juni 1867 machte Jules mit

seinem Bruder Paul mit der Great

Eastern - siehe Bild rechts - eine Überfahrt in die

Staaten. Seine Erlebnisse mündeten direkt in das 1871 später folgende

Buch: Ein weiterer Baustein der Ideengebung: Im

Juni 1867 machte Jules mit

seinem Bruder Paul mit der Great

Eastern - siehe Bild rechts - eine Überfahrt in die

Staaten. Seine Erlebnisse mündeten direkt in das 1871 später folgende

Buch: Jules Verne selbst scheint sich mit dem tagebuchführenden Biologieprofessor Aronnax zu identifizieren. So gibt es in der Erstausgabe eine Illustration, die einem Foto von ihm, welches der Pariser Fotograf Nadar gemacht hatte, nachempfunden ist. |

|

Jules Verne und die Technik im Roman 20.000 Meilen unter den Meeren Das

U-Boot NAUTILUS wird auf meiner

Seite

Links

ist der erste Teil der Fahrten dargestellt und rechts die Fortsetzung.

Natürlich ist auf diesen Übersichten nicht viel zu erkennen. Für die

Detailansicht habe ich Vergrößerungen auf meinen Detailseiten:

|

|

| NACH OBEN - SEITENANFANG Und nachfolgend meine Filmbeschreibungen und -rezensionen: |

|

|

|

||

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

|

|

|

Hinweis: Beschrieben werden nur in meiner Sammlung befindliche Bücher und Verfilmungen. Dargestellte Bücher sind Beispiele daraus. |

|

Copyright © Andreas Fehrmann - 07/2000, letzte Aktualisierung 12. März 2021