|

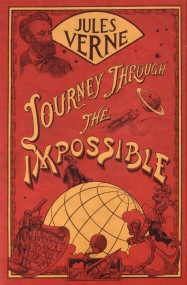

Das Buch zum Theaterstück:

/2/

Quellen:

/1/ Adolf Philipp d'Ennery in einer

zeitgenössischen Darstellung von 1880 aus Olivier & Patrick

Poivre D'Arvour: Le monde selon Jules Verne

Éditions Mengés, Paris 12/2004; ISBN 2-7441-7920-5; Bildzitat von Seite

110 (Bild wurde von mir stark nachgearbeitet)

Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne

empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.

/2/ Jules Verne Journey Through The

Impossible © Prometheus Books Amherst NY, USA 2003; ISBN

1-59102-079-4; Übersetzt von Edward Baxter, mit einer Einleitung von

Jean-Michel Margot; CF /7002/

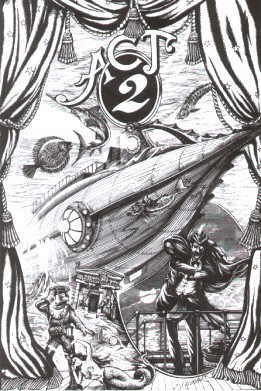

/3/

ebenda;Illustrationen von Roger Leyonmark

/4/ Volker

Dehs: Jules Verne; Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH

1986, 1988, 2000, 2005, Reinbek bei Hamburg; ISBN 3 499 50358 1 (CF

/5501/); Zitat v. Seite 99

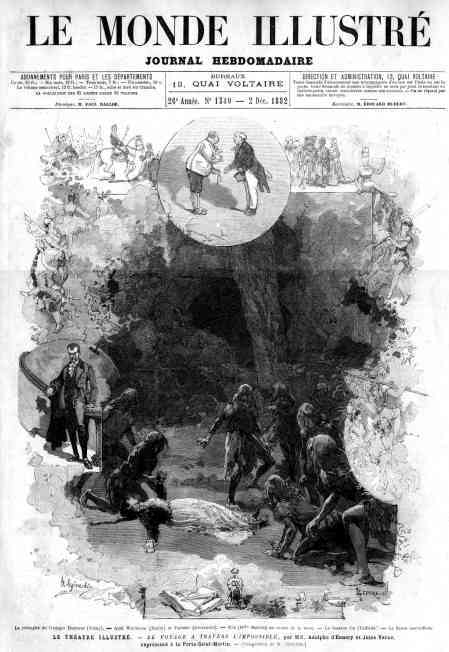

/5/ Journal

Le Monde Illustre vom 2. Dezember 1882: Das Stück im Théâtre de la

Porte Saint-Martin; Titelblatt

/6/

Ebenda; Ausschnitt aus einer Seite; Darstellung des Untergangs des

Planeten Altor

|

Voyage à

travers l’impossible (Reise durch das Unmögliche) 1882

Das Theaterstück von 1882 unter dem Titel: Voyage

à travers l'impossible schrieb Verne zusammen mit Adolphe

d'Ennery ab 1879 (Bild rechts /1/). Siehe zu seiner Person und seinem Werk vertiefend meine Seite Das Theaterstück von 1882 unter dem Titel: Voyage

à travers l'impossible schrieb Verne zusammen mit Adolphe

d'Ennery ab 1879 (Bild rechts /1/). Siehe zu seiner Person und seinem Werk vertiefend meine Seite  Adolphe d'Ennery - Dramatiker der Werke Jules Vernes). D'Ennery (1811 – 1899 hatte wie

Verne, ebenfalls juristische Wurzeln, war er doch vor seiner Tätigkeit

als Journalist und Stückeschreiber, Schreiber bei einem Notar. Durch

seine populäre Art des Schreibens wurde er bald zu einem erfolgreichen

Bühnendichter. Voyage à travers l'impossible war

eigentlich die Fortsetzung einer fruchtbaren Zusammenarbeit, hatte man

doch schon zusammen einige Stücke auf die Bühne gebracht. Der gewohnte

Erfolg hielt sich aber im Rahmen, das Stück hat seine Zeit nicht

überlebt. Die Musik für dieses Libretto wurde von Oscar de Lagoanère

geschrieben. Die Erstaufführung war am 25. 11. 1882 in Paris, im Adolphe d'Ennery - Dramatiker der Werke Jules Vernes). D'Ennery (1811 – 1899 hatte wie

Verne, ebenfalls juristische Wurzeln, war er doch vor seiner Tätigkeit

als Journalist und Stückeschreiber, Schreiber bei einem Notar. Durch

seine populäre Art des Schreibens wurde er bald zu einem erfolgreichen

Bühnendichter. Voyage à travers l'impossible war

eigentlich die Fortsetzung einer fruchtbaren Zusammenarbeit, hatte man

doch schon zusammen einige Stücke auf die Bühne gebracht. Der gewohnte

Erfolg hielt sich aber im Rahmen, das Stück hat seine Zeit nicht

überlebt. Die Musik für dieses Libretto wurde von Oscar de Lagoanère

geschrieben. Die Erstaufführung war am 25. 11. 1882 in Paris, im  Théâtre de la Porte Saint-Martin. Das Stück wurde 97 mal zwischen 1882 und 1883

aufgeführt. Es galt lange als verschollen, erst 1979 ist das verloren

geglaubte Manuskript wieder aufgetaucht. Die Erstausgabe in Buchform

erfolgte daher erst 1981 durch Jean-Jacques Pauvert. Théâtre de la Porte Saint-Martin. Das Stück wurde 97 mal zwischen 1882 und 1883

aufgeführt. Es galt lange als verschollen, erst 1979 ist das verloren

geglaubte Manuskript wieder aufgetaucht. Die Erstausgabe in Buchform

erfolgte daher erst 1981 durch Jean-Jacques Pauvert.

Das Stück ist ein Konglomerat

verschiedener Romane und der Helden Jules Vernes. In einer kleinen

Stadt in Dänemark lebt Georges Hatteras, Sohn des wahnsinnigen Kapitän

Hatteras. Er wird vom berühmten Wissenschaftler Doktor Ox angehalten,

die Sache des Vaters fortzuführen. Dabei spielt Ox, ähnlich wir es von

Goethes „Faust“ kennen, die Rolle eines „Mephistos“. Der Handlungsfaden

des Stückes ist eigentlich eine Reisebeschreibung quer durch Reiseziele

der „Außergewöhnlichen Reisen“. Auf ständiger Suche nach immer Neuem,

begegnen die Akteure Personen die wir schon kennen. So Lidenbrock im

Akt 1: „Der Mittelpunkt der Erde“, Nemo im Akt 2: „Am Grunde des

Meeres“ und Ardan (und die Bewohner des Planenten Altor) im Akt 3: „Der

Planet Altor“. Alle wollen den jungen Hatteras von seinem Größenwahn

abbringen. Denn dieser hat es sich in den Kopf gesetzt, immer weiter

vordringen zu wollen. Das Stück ist ein Konglomerat

verschiedener Romane und der Helden Jules Vernes. In einer kleinen

Stadt in Dänemark lebt Georges Hatteras, Sohn des wahnsinnigen Kapitän

Hatteras. Er wird vom berühmten Wissenschaftler Doktor Ox angehalten,

die Sache des Vaters fortzuführen. Dabei spielt Ox, ähnlich wir es von

Goethes „Faust“ kennen, die Rolle eines „Mephistos“. Der Handlungsfaden

des Stückes ist eigentlich eine Reisebeschreibung quer durch Reiseziele

der „Außergewöhnlichen Reisen“. Auf ständiger Suche nach immer Neuem,

begegnen die Akteure Personen die wir schon kennen. So Lidenbrock im

Akt 1: „Der Mittelpunkt der Erde“, Nemo im Akt 2: „Am Grunde des

Meeres“ und Ardan (und die Bewohner des Planenten Altor) im Akt 3: „Der

Planet Altor“. Alle wollen den jungen Hatteras von seinem Größenwahn

abbringen. Denn dieser hat es sich in den Kopf gesetzt, immer weiter

vordringen zu wollen.

Dabei

lässt Verne bekannte Schauplätze Revue passieren: Über einen Berggipfel

gelangen die Reisenden in das innere der Erde,wo sie von einer

phantastischen unterirdischen Vegetation umgeben sind. Später geht es

mit Nemo und der Nautilus unter das Meer, die versunkene Stadt Atlantis

wird besucht und nach einigen „politischen“ Wirren gelangen die

Reisenden wieder auf das Festland, diesmal zum „Gun Club“. Mit Hilfe

dieser „Spezialisten“ gelangen die Reisenden mit einem Geschoss zum

Planeten Altor. Weil die Bevölkerung von Altor unter Führung von

Hatteras zwecks „Fruchtbarmachung“ des Planeten die Meere in das

Planeteninnere leiten wollte, kommt es zu einer riesigen Explosion.

Schlagartig befinden sich die Reisenden wieder am Ausgangspunkt ihrer

Reise, im Schloss Andernak in Dänemark. Dabei

lässt Verne bekannte Schauplätze Revue passieren: Über einen Berggipfel

gelangen die Reisenden in das innere der Erde,wo sie von einer

phantastischen unterirdischen Vegetation umgeben sind. Später geht es

mit Nemo und der Nautilus unter das Meer, die versunkene Stadt Atlantis

wird besucht und nach einigen „politischen“ Wirren gelangen die

Reisenden wieder auf das Festland, diesmal zum „Gun Club“. Mit Hilfe

dieser „Spezialisten“ gelangen die Reisenden mit einem Geschoss zum

Planeten Altor. Weil die Bevölkerung von Altor unter Führung von

Hatteras zwecks „Fruchtbarmachung“ des Planeten die Meere in das

Planeteninnere leiten wollte, kommt es zu einer riesigen Explosion.

Schlagartig befinden sich die Reisenden wieder am Ausgangspunkt ihrer

Reise, im Schloss Andernak in Dänemark.

Nachtrag:

Volker Dehs schreibt in seiner RORORO-Biographie: „Trotz seiner vielen Schwächen

erhält das Stück dadurch Bedeutung, daß es Vernes einmaligen Versuch

darstellt, durch einen korrektiven Rückbezug auf seine erfolgreichsten

Titel Einfluß darauf zu gewinnen, wie das Romanwerk zu verstehen sei.

So verwundert es nicht, daß die Verleger das Werk mißbilligen und nicht

herausbringen: »Ein einziger Unsinn ist das«, schreibt Louis-Jules

Hetzel seinem Vater. »Außergewöhnliches soll er machen, und nicht

Unmögliches; es besteht aber keine Aussicht, diesen Bretonen von seinen

einmal gefaßten Gedanken wieder abzubringen.« Aus heutiger Sicht läßt

sich nur hinzufügen: Zum Glück!“ /4/. Nachfolgende Bilder: /5/ und /6/

|

![]()