Collection Fehrmann

Jules Vernes Voyages extraordinaires

Band VE 39-

|

|

Collection Fehrmann Jules Vernes Voyages extraordinairesBand VE 39- |

© 1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1064-0 - Nachdruck v. Verlag A. Hartleben, Inh. Dr. W. Rob, Wien I. Ungekürzte, nur orthographisch angepasste Ausgabe. Pawlaks Collection Jules Verne Band 64 und 65 Band 2, ISBN 3-8224-1065-9 (CF /3901/ und /3902/).

Quellenangaben (Die Systematisierung bezieht sich nur auf die Nutzung für diesen Beitrag) /1/ Verne / Hetzel / Mace: Magasin d'Éducation et de Récréation Band 57 und 58 – 1. und 2. Halbjahr 1893; Bildzitat von Léon Benett Seite 236; CF /6618/ /2/ ebenda, Chromotypgraphie von Seite 113 Die weiter unten gezeigten Illustrationen von Benett wurden im Format beschnitten und optimiert. /3/ Harms: Länderkunde von Europa; List & Bressendorf Leipzig 1922; Bildzitat von Seite 310 (Der obere Killarney-See in Südwest-Irland) /4/ Interview in der Pittsburgh Gazette (1902); gefunden in Volker Dehs: Jules Verne Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1986; Seite 109; CF /5501/ /5/ Handcolorierte Postkarte von Galway aus der Zeit von 1890 bis 1900, Straßenszene vor Lynch's Mansion, ungelaufen alles aus Collection Fehrmann |

Der Findling (1893)

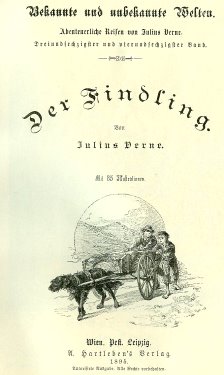

Die Originalausgaben erschienen im Jahre 1893; Band I am 2. Oktober und Band II am 20. November , beide unter dem Titel P'tit Bonhomme bei Pierre-Jules Hetzel in Paris. Die Bände wurden von Léon Benett illustriert. Eine Vorabveröffentlichung erfolgte im Magasin d'Éducation et de Récréation im Band 57 und 58 vom 1. Januar bis zum 15. Dezember 1893 (siehe auch Illustrationen weiter unten). Rechts eine deutschsprachige Ausgabe von 1895 bei Hartleben (CF /3903/).  Schauplatz der Handlung

ist das ausgehende 19. Jahrhundert in Irland, der grünen Insel, dem

Smaragd im Meer. Damals aber ein Ort der Armut, der Menschenverachtung

und der Willkür der Landbesitzer. Wer den Roman liest ohne den Autoren

zu kennen, der vermutet einen Charles Dickens Roman oder einen der

irischen Schriftsteller wie die McCourts, die ausschmückend von ihrer

grausamen Jugend im kalten und armseligen Irland berichten. Es ist die

Geschichte eines ausgesetzten Kindes, welches nach einer grausamen

Jugend, langsam aber kontinuierlich besseren Zeiten entgegen geht. Das

Heranwachsen des Hauptakteurs wird als eine Odyssee des Leidens

beschrieben. Die Geschichte beginnt in einem kleinen Ort, in dem sich

der reisende Papiertheater-Schausteller Thornpipe mit seinem Wägelchen

seine Darbietungen zeigt. Schauplatz der Handlung

ist das ausgehende 19. Jahrhundert in Irland, der grünen Insel, dem

Smaragd im Meer. Damals aber ein Ort der Armut, der Menschenverachtung

und der Willkür der Landbesitzer. Wer den Roman liest ohne den Autoren

zu kennen, der vermutet einen Charles Dickens Roman oder einen der

irischen Schriftsteller wie die McCourts, die ausschmückend von ihrer

grausamen Jugend im kalten und armseligen Irland berichten. Es ist die

Geschichte eines ausgesetzten Kindes, welches nach einer grausamen

Jugend, langsam aber kontinuierlich besseren Zeiten entgegen geht. Das

Heranwachsen des Hauptakteurs wird als eine Odyssee des Leidens

beschrieben. Die Geschichte beginnt in einem kleinen Ort, in dem sich

der reisende Papiertheater-Schausteller Thornpipe mit seinem Wägelchen

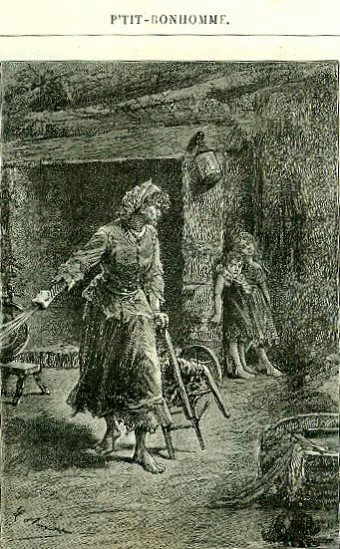

seine Darbietungen zeigt. Bild links /1/: Die Hard bei der „Erziehungsarbeit" Doch die Zuschauer merkten bald, dass sich hinter der automatischen Bewegung der Puppen ein Geheimnis verbarg, welches im Inneren des Wagens verborgen sein musste. Der Neugier der Betrachter war es zu verdanken, dass aus dem Kasten unter dem Wagen ein halb verhungerter, mit Peitschenstriemen gezeichneter, zirka drei jähriger Junge befreit werden konnte. Nach seinen Namen gefragt antwortet er, dass er Findling heißt. Man entreißt ihm zwar den brutalen Händen des Schaustellers, aber seine Zukunftsaussichten haben sich damit nicht verbessert. Rückblickend wird erzählt, wie Findlings schmerzvolles Leben begann. Nachdem er von seiner Mutter ausgesetzt wurde, landete er im Armenhaus von Donegal. Von dort zur Pflege an die Trinkerin Hard in Rindock „vermietet“ lernt er aber auch das erste Mal einen Menschen kennen, der freundlich zu ihm ist: Seine Pflegeschwester Sissy (eigentlich Cecilie).

Farbige Illustration rechts: Der Löscheinsatz /2/ Der Löscheinsatz wird von einer durch Zufall vorbei reisenden

Schauspielerin beobachtet, die Findling als „Spielzeug“ in ihre Obhut

nimmt. Ausstaffiert wie eine Puppe hat er jetzt keine existentiellen

Nöte mehr. Aber seinen Freund Grip hat er verloren! Der Laune der

Schauspielerin folgend wird Findling in der Rolle als Waisenkind

publikums- und werbewirksam in ein Schauspiel integriert.

Bild links: Zeitgenössische Aufnahme um 1890 in Galway /5/ Aber Findling gibt die ihm entgegengebrachte Wärme auch zurück. So hilft er bei leichten Arbeiten, hütet die Schafe und führt über alle Tätigkeiten, vor allem aber über alle zählbaren Dinge der Farm Buch. Als Lohn für seine Hilfe hat er sich je Tag einen Kieselstein ausbedungen, den er wie einen Schatz in einer Tonkruke unter seinem Bett sammelt. Als er mit sieben Jahren als Taufpate für das Patenkind Jenny fungieren soll, tauft man ihn selbst kurz vorher, um den Ansprüchen der Kirche zu genügen. Dabei erhält er den Namen Edit, der sich aber nicht durchsetzt, auch später wird er von allen immer Findling genannt. Doch nach etwas über drei Jahren ist die bis dato schönste Zeit seines Lebens vorbei. Nach Missernte und Naturgewalten kann die Familie McCarthy nicht mehr die Pachtzins für die Farm zahlen. In der Zeit als Findling von seinem eigenen letzten „Notgroschen“ aus dem Nachbarort eine heilsame Tinktur für die um das Leben ringende Großmutter holen will, stirbt die diese und zeitgleich wird die Familie vom Hof gejagt und das gesamte Anwesen wird von den Häschern des Landlords unbewohnbar gemacht. Als Findling zurückkommt steht er fassungslos vor den leeren Ruinen der Farm. Als er über Land zieht um die McCarthys zu finden, schlägt er leider die falsche Richtung ein, er verliert sie vollends aus den Augen.

Während er den Weg in die nächst größere Stadt, nach Cork einschlägt, rettet er beherzt den siebenjährigen (!) Bob, der sein jammervolles Leben in einem Fluss beenden wollte. Die beiden tun sich zusammen und Findling wird der Beschützer Bobs.

Jetzt hat sich das Blatt für Findling gewendet. Er kann expandieren.

Der Schluss ist schnell erzählt: Findling hat die Familie McCarthy ausfindig gemacht. Nach erfolgloser Ausreise nach Australien sind sie mit dem letzten Geld nach Irland zurückgekommen (wobei mir diese Lösung als die Unglaublichste erschien ...). Findling bestellt sie zur ehemaligen Farm und als Dank zahlt er ihnen für jeden Kieselstein den er erhielt als Gegenleistung ein Pfund. Damit kann sich die Familie eine Farm kaufen und alles ist zum guten Ende gekommen. Nachbemerkungen: Sprach ich schon oben die Ähnlichkeit zu den Romanen von Charles Dickens an, so scheint diese nicht zufällig entstanden zu sein. Offensichtlich hat Verne den dramatischen Stil des von ihm verehrten Schriftstellers nachempfunden. Den Namen des Autoren finden wir in mehreren Romanen Vernes wieder, selbst im Findling wird er erwähnt, als es um die Sprechweise des aristokratischen Lord Pibornes geht. Weitere Erwähnungen von Charles Dickens fand ich in der Reise nach Schottland, in Claudius Bombarnac und in Reisestipendien. Und er sagt selbst von sich: „Wie Sie wissen, bin ich ein leidenschaftlicher Bewunderer von Dickens. Ich finde, daß er alles hat: den Geist von Sterne, den ich ebenso oft lese und von dem ich auch ein großer Bewunderer bin; die Erhabenheit und Gefühle von echtem Schrot und Korn, und Personen, Personen, Personen, Personen, daß man um den Verstand kommt! Kolossal, einfach kolossal, wie unser Balzac war er ....“ /4/ Der

Roman Findling wurde von

Jules Verne in seiner Phase der Rückbesinnung geschrieben. So wie er in

diesem Roman einen Hommage an Dickens schreibt, setzt er später mit der

Eissphinx Edgar Allan Poe, und mit dem Zweiten

Vaterland Johann David Wyss ein Denkmal. Zur Besinnung auf

seine Lieblingsschriftsteller kommt aber auch sein inzwischen bekannter

und ausgefeilter Schreibstil, den er bereits in anderen Romanen

erprobte. Davon kann er sich auch nicht mehr lösen. Er schreibt mit dem

Findling zwar einen sozialkritischen Roman,

aber

trotz Bemühen bleibt es eine Schilderung, die plakativ ist und in der

selbst die Armut nur als stilistisches Element erscheint. Zwischen den

Zeilen ist immer heraus zu lesen: Es wird schon gut gehen. Trotzdem bin

ich froh, dass der Roman von Jules Verne geschrieben wurde, rundet er

doch damit sein Gesamtschaffen mit einer Beschreibung der

Schattenseiten des Lebens ab

|

Quellenangaben

zu den Zitaten:

Jules Verne: Der Findling; A. Hartleben's Verlag Wien Pest Leipzig 1895; 424 Seiten; CF /3903/; von dort in Originalschreibweise zitiert: /21/ ebenda S. 95 /22/ ebenda S. 116 /23/ ebenda S. 7 /24/ ebenda S. 28 /25/ ebenda S. 37 /26/ ebenda S. 100 /27/ ebenda S. 246 /28/ ebenda S. 250 /29/ ebenda S. 317 /30/ ebenda S. 326 /31/ ebenda S. 334 Alle

Fotos © Fehrmann 10/2013

|

Unterwegs mit Jules Verne in Irland

Als Einstimmung vielleicht eine

Detailbeschreibung, die wir

genauso in der Realität wiedererkennen konnten. Eine der ersten

positiven

Eindrücke im Leben des Romanhelden Findling erhielt er auf der Farm von

Kerwan.

Jules Verne legte diese in den Nordosten der Grafschaft Kerry. Und

genau dort

besuchten wir das Kerry Bog Village heritage museum. Es ist ein kleines

Museumsdorf, mehr eine Anhäufung von typischen Hütten und Ställen des

19.

Jahrhunderts, welches in seinen Details die direkte bildliche Umsetzung

der

Romanbeschreibung der

kleinen Fram von

Kerwan darstellte: „Das Hauptgebäude, das aus

Mauerwerk mit Strohdach bestand,

enthielt nur ein Erdgeschoß (Siehe

Bild oben links), worin die Großmutter, Martin und Martine

Mac

Carthy und Murdock mit seiner Frau je

ein Zimmerchen bewohnten. Dazu kam ein größerer Raum mit weitem Kamin,

der die

Insassen des Hauses bei den Mahlzeiten vereinigte. Darüber lag,

zwischen

Kornböden, eine von zwei Fensterchen erhellte Mansarde (Siehe Bild oben rechts),

wo Sim und auch Pat,

wenn dieser einmal da war, Unterkunft fanden.“/21/

Natürlich waren auch die

beschriebenen typischen Stallgebäude und selbst das davorstehende

Eselchen

vorhanden. Nur das Letztgenannter nicht wie im Roman Disteln sondern

Heu kaute. Und im Haus? Da brannte das beschriebene Torffeuer: „Man würde nicht glauben,

daß solche

Eulennester menschlichen Wesen zur Wohnung dienen, ohne den bläulichen

Rauch,

der aus der Blumendecke hervorwirbelt. Holz oder Steinkohle erzeugen

diesen

Rauch freilich nicht, nur Torf aus den benachbarten Sümpfen, der »Bog«

von

rostbrauner Farbe, den sich die Bewohner von Rindok nach Bedarf aus der

nassen

Erde schneiden.“/22/ Genau dieser hatte dem Museumsdorf

den Namen gegeben.

Verwundert es da, dass mir manches wie ein Dejavu vorkam? Als Einstimmung vielleicht eine

Detailbeschreibung, die wir

genauso in der Realität wiedererkennen konnten. Eine der ersten

positiven

Eindrücke im Leben des Romanhelden Findling erhielt er auf der Farm von

Kerwan.

Jules Verne legte diese in den Nordosten der Grafschaft Kerry. Und

genau dort

besuchten wir das Kerry Bog Village heritage museum. Es ist ein kleines

Museumsdorf, mehr eine Anhäufung von typischen Hütten und Ställen des

19.

Jahrhunderts, welches in seinen Details die direkte bildliche Umsetzung

der

Romanbeschreibung der

kleinen Fram von

Kerwan darstellte: „Das Hauptgebäude, das aus

Mauerwerk mit Strohdach bestand,

enthielt nur ein Erdgeschoß (Siehe

Bild oben links), worin die Großmutter, Martin und Martine

Mac

Carthy und Murdock mit seiner Frau je

ein Zimmerchen bewohnten. Dazu kam ein größerer Raum mit weitem Kamin,

der die

Insassen des Hauses bei den Mahlzeiten vereinigte. Darüber lag,

zwischen

Kornböden, eine von zwei Fensterchen erhellte Mansarde (Siehe Bild oben rechts),

wo Sim und auch Pat,

wenn dieser einmal da war, Unterkunft fanden.“/21/

Natürlich waren auch die

beschriebenen typischen Stallgebäude und selbst das davorstehende

Eselchen

vorhanden. Nur das Letztgenannter nicht wie im Roman Disteln sondern

Heu kaute. Und im Haus? Da brannte das beschriebene Torffeuer: „Man würde nicht glauben,

daß solche

Eulennester menschlichen Wesen zur Wohnung dienen, ohne den bläulichen

Rauch,

der aus der Blumendecke hervorwirbelt. Holz oder Steinkohle erzeugen

diesen

Rauch freilich nicht, nur Torf aus den benachbarten Sümpfen, der »Bog«

von

rostbrauner Farbe, den sich die Bewohner von Rindok nach Bedarf aus der

nassen

Erde schneiden.“/22/ Genau dieser hatte dem Museumsdorf

den Namen gegeben.

Verwundert es da, dass mir manches wie ein Dejavu vorkam?

Eine

Stadt die als ungeliebter Hintergrund unseres

Romanheldens diente war Galway. Hier kam Findling

in der „Lumpen-Schule“ unter. „O'Bodkins war

der Director der »Ragged-School« von Galway,

einer Kleinstadt an der Bai und in der Grafschaft gleichen Namens, im

Südwesten

der Provinz Connaught. Nur hier dürfen die Katholiken Grundeigenthum

besitzen,

und hierher (und nach Munster) befleißigt sich England, das nicht

protestantische Irland zurückzudrängen.“/24/ Heute ist

Galway, im Irischen Gaillimh

genannt, die

Hauptstadt der

Provinz Connacht und sie steht bei allen Touristen auf der

Pflicht-Besuchsliste (siehe Bild oben rechts: Die alte Brücke, die von

der

neuen Kathedrale in die Fußgängerzone der Altstadt führt).

Und

so klingt die

Beschreibung bei Jules Verne: „Da und

dort streben Berge empor, die mit denen von Donegal und Kerry

wetteifern

können, schimmern herrliche Seen, wie die von Bray und von Dan, deren

klares

Wasser die Alterthümer an ihren Ufern wiederspiegelt. Ferner dehnt sich

hier,

längs des Ovocabettes, das Thal von Glendalough

aus mit seinen epheuumrankten Thürmen, seinen alten Kapellen am Rande

eines mit

glitzernden Moränen besetzten Sees

(siehe dazu das Bild oben rechts), und das Heilige Thal

mit den sieben Kirchen

von Saint-Kevin, wo die Wallfahrer aus dem ganzen Erin zusammenströmen."/30/

Wie an der gleichen Stelle im Bild rechts zu sehen ist.   Das Ziel

der Odyssee von Findling ist ein Ort, in dem er

sich mit seinem Geschäft niederlassen will. Während der Roman dort

endet, beginnen die

Besucher Irlands meist dort ihre Reise auf die Insel:

„Dublin,

die Hauptstadt Irlands, hat eine Bevölkerung

von dreihundertfünfundzwanzigtausend

Seelen. Verwaltet von einem Lordmajor, der gleichzeitig Chef des

Militärwesens

und damit überhaupt der zweithöchste Beamte der Insel ist, während ihm

vierundzwanzig Aldermen, zwei Sheriffs und hundertvierundvierzig Räthe

zur

Seite stehen, gehört Dublin mit zu den bedeutendsten Städten des

britischen

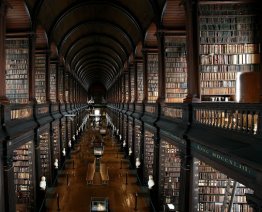

Inselreichs.“/31/ Heute

hat Dublin fast

530.000 Einwohner. Ab 1922 war Dublin die Hauptstadt des Freistaates

Irland, heute

der Republik Irland. Anbei Bilder von der Half Penny Bridge, einem

beliebten Ziel für Einheimische und Besucher, sowie ein Motiv aus dem

Trinity College, der renommiertesten Universität Irlands. Dort hat mich

als Bücherfreund natürlich besonders die alte Bibliothek

beeindruckt. Das Ziel

der Odyssee von Findling ist ein Ort, in dem er

sich mit seinem Geschäft niederlassen will. Während der Roman dort

endet, beginnen die

Besucher Irlands meist dort ihre Reise auf die Insel:

„Dublin,

die Hauptstadt Irlands, hat eine Bevölkerung

von dreihundertfünfundzwanzigtausend

Seelen. Verwaltet von einem Lordmajor, der gleichzeitig Chef des

Militärwesens

und damit überhaupt der zweithöchste Beamte der Insel ist, während ihm

vierundzwanzig Aldermen, zwei Sheriffs und hundertvierundvierzig Räthe

zur

Seite stehen, gehört Dublin mit zu den bedeutendsten Städten des

britischen

Inselreichs.“/31/ Heute

hat Dublin fast

530.000 Einwohner. Ab 1922 war Dublin die Hauptstadt des Freistaates

Irland, heute

der Republik Irland. Anbei Bilder von der Half Penny Bridge, einem

beliebten Ziel für Einheimische und Besucher, sowie ein Motiv aus dem

Trinity College, der renommiertesten Universität Irlands. Dort hat mich

als Bücherfreund natürlich besonders die alte Bibliothek

beeindruckt. Was bleibt ist wieder

einmal der Eindruck, das

unser Autor belastbare geografische Details in seinem Roman einfließen

ließ. Aber während für die meisten Leser im 19. Jahrhundert, außer

denen aus Irland, die beschriebenen Ziele nie erreichbar waren, können

wir heutzutage diese nach einem kurzen Flug recht leicht besuchen. Wer

es noch nicht getan hat, dem sei es mit diesem Beitrag empfohlen.

|

![]()

|

|

Hinweis: Beschrieben werden nur in meiner Sammlung befindliche Bücher und Verfilmungen. Dargestellte Bücher sind Beispiele daraus. |

|

©

Andreas Fehrmann 03/2001, letzte Aktualisierung 20. Juli 2021