|

Die eigentlichen Informationen zum

Buch und dessen Verfilmungen sind meinen Seiten:  Voyages

Extraordinaires: Band 12 – Die Geheimnisvolle Insel zu entnehmen. Wie wir uns die

LINCOLN - Insel vorstellen können, habe ich versucht auf meiner

Seite: Voyages

Extraordinaires: Band 12 – Die Geheimnisvolle Insel zu entnehmen. Wie wir uns die

LINCOLN - Insel vorstellen können, habe ich versucht auf meiner

Seite:  Versuch einer Rekonstruktion darzustellen. Versuch einer Rekonstruktion darzustellen.

Quellen und Hinweise:

/1/ Illustration oben: Aus einer

amerikanischen Ausgabe von 1918, Illustrator: N.C. Wyeth. Wer

mehr Bilder davon sehen möchte: Hier meine Seite  The

Mysterious Island – Illustrationen von N.C. Wyeth The

Mysterious Island – Illustrationen von N.C. Wyeth

/2/ Die Aufstellung (jeweils in Blau) ist der

Ausgabe Bücherbund, 1989 in der Übersetzung von Waldtraut

Henschel-Villaret entnommen, S. 226 und 227 – CF /1206/, teilweise

ergänzt durch andere Übersetzungen

/3/ Letosnikova/Hercik: Waffen, Schützen, Büchsenmacher ,

ALBATROS Praha 1982

/4/ Foto © Fehrmann 2003; Abbildung meines eignen

Instruments: Spiegelsextant

/5/ Rulemann: Die Wunder der Physik

Verlagsdruckerei Merkur Berlin, 1900

/6/ Autorenkollektiv: Kleines Realienbuch,

Polack, Verlag Theodor Hofmann, Leipzig und Berlin, 1904

/7/ Samter: Das Reich der Erfindungen,

Verlag Gondrom, 1901

/8/ Kahnmeyer: Realienbuch, Verlag

unbekannt, 1920

/9/ Autorenkokllektiv: Zur

Geschichte der Textiltechnik: Von der Faser zum Gewand,

Kosmosverlag Stuttgart, 1920

Alle Quellen aus Collection Fehrmann

|

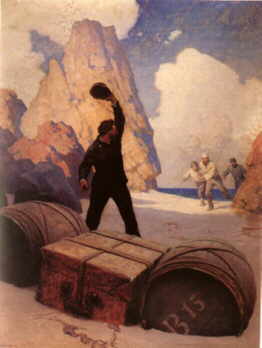

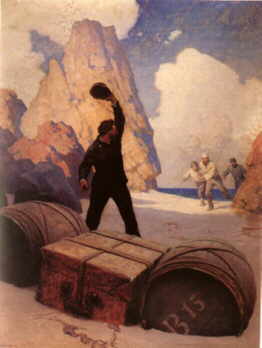

Auf

dieser Seite gibt es weitere Details zur Rekonstruktion der

Lebensverhältnisse auf der Insel. So wollen wir gemeinsam den Inhalt

des rätselhaften Strandgutes näher untersuchen, welches auf

überraschender Weise angeschwemmt wurde. In der Folge brachte es für

alle eine Verbesserung der Situation auf dem Eiland.

Bei der

ersten Probefahrt der mit einfachsten Mitteln gebauten Piroge fuhren

die Kolonisten in Richtung Südspitze des Eilandes. Vorbei an der

Mündung des Gnadenbaches fuhr man an den Tadornensumpf vorbei, in

Richtung Kap Klaue. Unterhalb des Tadornensumpfes gab es eine kleine

Einbuchtung. Dort trieben Fässer, die seitlich als unterstützender

Auftrieb für eine große seewasserfeste Kiste an dieser angebracht

waren. Sofort begann man dieses Strandgut zu bergen (siehe Bild links

/1/). Um keinen Schaden anzurichten, beschlossen unsere Freunde, die

Fundsachen zum Granithaus zu verbringen. Als das Strandgut unter vielen

Mühen bis zum Strand unterhalb des Granithauses zurückgeschleppt wurde,

gab es beim Öffnen eine große Überraschung! In der Kiste, unter einer

zugelöteten Zinkummantelung waren wahre Schätze verborgen. Denn die

Vielzahl der praktischen Dinge die dort enthalten waren, waren für alle

ein Schatz. Da Gideon Spillett den Inhalt fein säuberlich in sein

Notizbuch eintrug, haben wir eine genaue Aufstellung und wir wollen uns

einige Teile der Ausrüstung etwas näher ansehen. Bei der

ersten Probefahrt der mit einfachsten Mitteln gebauten Piroge fuhren

die Kolonisten in Richtung Südspitze des Eilandes. Vorbei an der

Mündung des Gnadenbaches fuhr man an den Tadornensumpf vorbei, in

Richtung Kap Klaue. Unterhalb des Tadornensumpfes gab es eine kleine

Einbuchtung. Dort trieben Fässer, die seitlich als unterstützender

Auftrieb für eine große seewasserfeste Kiste an dieser angebracht

waren. Sofort begann man dieses Strandgut zu bergen (siehe Bild links

/1/). Um keinen Schaden anzurichten, beschlossen unsere Freunde, die

Fundsachen zum Granithaus zu verbringen. Als das Strandgut unter vielen

Mühen bis zum Strand unterhalb des Granithauses zurückgeschleppt wurde,

gab es beim Öffnen eine große Überraschung! In der Kiste, unter einer

zugelöteten Zinkummantelung waren wahre Schätze verborgen. Denn die

Vielzahl der praktischen Dinge die dort enthalten waren, waren für alle

ein Schatz. Da Gideon Spillett den Inhalt fein säuberlich in sein

Notizbuch eintrug, haben wir eine genaue Aufstellung und wir wollen uns

einige Teile der Ausrüstung etwas näher ansehen.

Die Listung der Gegenstände habe ich aus einer

meiner über siebzig vorliegenden Buchvarianten der Geheimnisvollen Insel zitiert

und nachfolgend in BLAU

dargestellt /2/. Damit wir uns eine Vorstellung von den

Ausrüstungsteilen machen können, habe ich mich bemüht Bildbeispiele zu

finden, die unsere Vorstellungen davon konkreter werden lassen.

Immerhin sind ja rund 150 Jahre seit der Handlung des Buches vergangen.

Machen wir also einen kleinen praktischen Ausflug in die Vergangenheit.

WERKZEUGE:

3

Messer mit mehreren Klingen – 2 Holzfälleräxte – 2 Zimmermannsbeile – 2

Hohlbeile - 3 Hobel – 1 Queraxt – 6 Bankmesser – 2 Feilen – 3 Hämmer –

3 Bohrer – 2 Hohlbohrer – (in anderen Ausgaben ist noch ergänzt: 10

Säcke mit Nägeln und Schrauben – 3 Sägen verschiedener Größe – 2

Büchsen mit Nadeln)

WAFFEN:

2 Steinschloßgewehre – 2 Perkussionsgewehre – 2

Karabiner mit Zentralzündung (Zentralfeuerkarabiner) – 5 Seitengewehre

– 4 Enterhaken – 2 Fässer mit je 25 Pfund Pulver – 12 Schachteln mit

Zündpatronen (Zündhütchen)

Steinschloßgewehre: Links

zeige ich euch als Beispiele Pennsylvanische Gewehre, die in dieser

Form bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Oben ein Gewehr

mit Steinschloß und unten eins mit Perkussionsschloß. Die Waffen hatten

einen langen kannelierten Lauf, der das benutzte Schwarzpulver gut

verbrannte und genügend Gas entwickelte. Um die Proportionen der Waffe

zu erkennen, ist im unteren Teil des Bildes noch eine Gesamtskizze zu

sehen (Bildquelle /3/). Was ist das typische dieser Waffen? Steinschloßgewehre: Links

zeige ich euch als Beispiele Pennsylvanische Gewehre, die in dieser

Form bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Oben ein Gewehr

mit Steinschloß und unten eins mit Perkussionsschloß. Die Waffen hatten

einen langen kannelierten Lauf, der das benutzte Schwarzpulver gut

verbrannte und genügend Gas entwickelte. Um die Proportionen der Waffe

zu erkennen, ist im unteren Teil des Bildes noch eine Gesamtskizze zu

sehen (Bildquelle /3/). Was ist das typische dieser Waffen?

Rechts

sehen wir das Schloß einer Steinschloßwaffe. Der Ladevorgang erfolgt

zuerst durch Füllen des Pulvers in den Lauf (daher auch der Begriff

Vorderlader), dann folgt die Kugel. Der Zündvorgang läuft ab wie

bereits im Mittelalter angewandt: Ein Feuerstein der über eine rauhe

Fläche reibt, bildet einen Funken und dieser zündet die Pulverladung. Rechts

sehen wir das Schloß einer Steinschloßwaffe. Der Ladevorgang erfolgt

zuerst durch Füllen des Pulvers in den Lauf (daher auch der Begriff

Vorderlader), dann folgt die Kugel. Der Zündvorgang läuft ab wie

bereits im Mittelalter angewandt: Ein Feuerstein der über eine rauhe

Fläche reibt, bildet einen Funken und dieser zündet die Pulverladung.

Perkussionsgewehre: Bei einer

Perkussionswaffe, deren Schloss beispielhaft links dargestellt

ist, werden zum Zünden des Pulvers so genannte Zündhütchen aufgesetzt.

Diese Aufsatzstelle nennt man Piston. Das Aufsetzen erfolgt nach dem

oben beschriebenen Ladevorgang. Nachdem ich mich ein bisschen in

Waffenkunde belesen habe, nehme ich an, das der Übersetzer des

Vernewerkes die eben geschilderten Zündhütchen meinte, wenn er in der

Listung von Zündpatronen spricht. Das Kaliber der Waffen war zur

damaligen Zeit meist Kal. 52 oder 54 (Fabrikat SHARPS) oder Kal. 45

(ungefähr 11,5 mm). Perkussionsgewehre: Bei einer

Perkussionswaffe, deren Schloss beispielhaft links dargestellt

ist, werden zum Zünden des Pulvers so genannte Zündhütchen aufgesetzt.

Diese Aufsatzstelle nennt man Piston. Das Aufsetzen erfolgt nach dem

oben beschriebenen Ladevorgang. Nachdem ich mich ein bisschen in

Waffenkunde belesen habe, nehme ich an, das der Übersetzer des

Vernewerkes die eben geschilderten Zündhütchen meinte, wenn er in der

Listung von Zündpatronen spricht. Das Kaliber der Waffen war zur

damaligen Zeit meist Kal. 52 oder 54 (Fabrikat SHARPS) oder Kal. 45

(ungefähr 11,5 mm).

Karabiner mit Zentralzündung: Nun

zu den Karabinern: Wenn ich mein 1888er Brockhaus

Conversations-Lexikon befrage, dann „ist ein

Karabiner das Feuergewehr der Kavallerie. Es ist kürzer und leichter

als das der Infanterie, früher auch von kleinerem Kaliber“.

Der Karabiner - im englischen carbine - galt als typische

Waffe im amerikanischen Bürgerkrieg. Rechts ist beispielhaft der SMITH

CARBINE 50 cal percussion breechloader dargestellt. Zeitlich fast

gleich mit unserer Romangeschichte hielt eine anderer Karabiner seinen

Einzug in den kämpfenden Truppen: der „Henry Repeating-Rifle“, der auch

als Winchester bekannt wurde. Da aber bei der Ausrüstung unserer

Kolonisten keine Patronen dabei waren, und auch die

Aussage Zentralzündung gemacht wurde, muss es sich um eine

ähnliche wie die oben abgebildete Waffe gehandelt haben. Die Seitengewehre sind entweder

separat als Stichwaffe geplant gewesen, oder sie waren als Ergänzung

der Gewehre mit eingepackt worden. Karabiner mit Zentralzündung: Nun

zu den Karabinern: Wenn ich mein 1888er Brockhaus

Conversations-Lexikon befrage, dann „ist ein

Karabiner das Feuergewehr der Kavallerie. Es ist kürzer und leichter

als das der Infanterie, früher auch von kleinerem Kaliber“.

Der Karabiner - im englischen carbine - galt als typische

Waffe im amerikanischen Bürgerkrieg. Rechts ist beispielhaft der SMITH

CARBINE 50 cal percussion breechloader dargestellt. Zeitlich fast

gleich mit unserer Romangeschichte hielt eine anderer Karabiner seinen

Einzug in den kämpfenden Truppen: der „Henry Repeating-Rifle“, der auch

als Winchester bekannt wurde. Da aber bei der Ausrüstung unserer

Kolonisten keine Patronen dabei waren, und auch die

Aussage Zentralzündung gemacht wurde, muss es sich um eine

ähnliche wie die oben abgebildete Waffe gehandelt haben. Die Seitengewehre sind entweder

separat als Stichwaffe geplant gewesen, oder sie waren als Ergänzung

der Gewehre mit eingepackt worden.

Enterhaken gehörten

zur klassischen Bewaffnung der Piraten und der Marinesoldaten, waren

sie doch eigentlich gedacht, die Bordwände der zu enterner Schiffe zu

besteigen, was man auch alternativ mit

kleinen Wurfankern erreichen konnte oder die Enterhaken wurden

als Nahkampfwaffe verwendet. Gleichzeitig nutze man sie aber auch zum

Bugsieren der Beiboote oder zum Herausfischen von Gegenständen aus dem

Wasser. Dieses immer mehr zum Werkzeug werdende Ausrüstungsteil ist

auch heute noch in der Yachtsegelei gebräuchlich. Aufgrund der Nutzung

ist bereits seit langem die Bezeichnung Bootshaken gebräuchlich. Auf

diesem Bild ist unten die klassische Ausführung und oben eine moderne

Form abgebildet. Enterhaken gehörten

zur klassischen Bewaffnung der Piraten und der Marinesoldaten, waren

sie doch eigentlich gedacht, die Bordwände der zu enterner Schiffe zu

besteigen, was man auch alternativ mit

kleinen Wurfankern erreichen konnte oder die Enterhaken wurden

als Nahkampfwaffe verwendet. Gleichzeitig nutze man sie aber auch zum

Bugsieren der Beiboote oder zum Herausfischen von Gegenständen aus dem

Wasser. Dieses immer mehr zum Werkzeug werdende Ausrüstungsteil ist

auch heute noch in der Yachtsegelei gebräuchlich. Aufgrund der Nutzung

ist bereits seit langem die Bezeichnung Bootshaken gebräuchlich. Auf

diesem Bild ist unten die klassische Ausführung und oben eine moderne

Form abgebildet.

INSTRUMENTE:

1

Sextant – 1 Wasserwaage – 1 Fernrohr – 1 großer Kompass – 1

Taschenkompass – 1 Thermometer nach Fahrenheit – 1 Aneroid-Barometer –

1 vollständiger Fotoapparat: Opbjektiv, Platten, Chemikalien usw.

Sextant:

Folgerichtig wurde das wichtigste Instrument als erstes gelistet. Mit

einem Sextanten misst der Navigator den Winkel zwischen Horizont und

Sonne, wenn diese ihren höchsten Stand erreicht hat. Der Spiegel (links

an den Bildern zu sehen; Bild /4/) muss so lange gedreht werden, bis

Sonne und Horizont auf einer Linie liegen. Dann kann man den

Einfallswinkel der Sonne auf der unten sichtbaren Skala ablesen und man

errechnet daraus dann den Breitengrad. Und warum heißt der Sextant nun

Sextant? - Weil die gebogene Skaleneinteilung eine Winkelkrümmung von

60° umfasst! Der Sextant wurde 1731 erfunden – eine Revolution in der

Nautik wie ehemals der Kompass. Die dargestellten Instrumente

wiederspiegeln die hohe mechanische Kunst des 19. Jahrhunderts. Links

ein Spiegelsextant, der als ähnliches Gerät rechts im Transportkoffer

abgebildet ist. Beide Bilder zeigen Geräte mit dem Stand der Technik

der Zeit von 1840 bis 1870. Die Geräte waren ca. 23 bis 25 cm im

Durchmesser groß. Sextanten die zur nautischen Ausrüstung der

Schiffsoffiziere gehörten, stellten schon zur damaligen Zeit einen

hohen materiellen Wert dar. Weitere Details zu den Instrumenten und die

Ermittlung der korrekten Position der Lincolninsel

findet man auf meiner Seite: Sextant:

Folgerichtig wurde das wichtigste Instrument als erstes gelistet. Mit

einem Sextanten misst der Navigator den Winkel zwischen Horizont und

Sonne, wenn diese ihren höchsten Stand erreicht hat. Der Spiegel (links

an den Bildern zu sehen; Bild /4/) muss so lange gedreht werden, bis

Sonne und Horizont auf einer Linie liegen. Dann kann man den

Einfallswinkel der Sonne auf der unten sichtbaren Skala ablesen und man

errechnet daraus dann den Breitengrad. Und warum heißt der Sextant nun

Sextant? - Weil die gebogene Skaleneinteilung eine Winkelkrümmung von

60° umfasst! Der Sextant wurde 1731 erfunden – eine Revolution in der

Nautik wie ehemals der Kompass. Die dargestellten Instrumente

wiederspiegeln die hohe mechanische Kunst des 19. Jahrhunderts. Links

ein Spiegelsextant, der als ähnliches Gerät rechts im Transportkoffer

abgebildet ist. Beide Bilder zeigen Geräte mit dem Stand der Technik

der Zeit von 1840 bis 1870. Die Geräte waren ca. 23 bis 25 cm im

Durchmesser groß. Sextanten die zur nautischen Ausrüstung der

Schiffsoffiziere gehörten, stellten schon zur damaligen Zeit einen

hohen materiellen Wert dar. Weitere Details zu den Instrumenten und die

Ermittlung der korrekten Position der Lincolninsel

findet man auf meiner Seite:  Der Sextant – Nautik bei Jules Verne Der Sextant – Nautik bei Jules Verne

Fernrohr: Der

Zweck eines Fernrohres ist Jedem klar. Von diesen weit verbreiteten

Geräten, die damals meist als Telescope bezeichnet wurden, gab es viele

Ausführungen. Sehr verbreitet waren Ganzmetallarbeiten. Links zeige ich

beispielhaft eom Telescope aus dem Jahre 1830, eine

Arbeit mit Messingeinschüben und einem Mahagonischaft. Fernrohr: Der

Zweck eines Fernrohres ist Jedem klar. Von diesen weit verbreiteten

Geräten, die damals meist als Telescope bezeichnet wurden, gab es viele

Ausführungen. Sehr verbreitet waren Ganzmetallarbeiten. Links zeige ich

beispielhaft eom Telescope aus dem Jahre 1830, eine

Arbeit mit Messingeinschüben und einem Mahagonischaft.

Großer Kompass

und Taschenkompass: Zu den Kompen fehlen leider die

konstruktiv beschreibenden Angaben. So hatte ich bei der Sichtung

meiner umfangreichen Bücher zu diesem Thema die Qual der Wahl. Also

Magnetkompen - die Geschichte des Magnetkompasses geht bis auf das 14.

Jahrhundert zurück. Links zeige ich ein Beispiel einer

Feinmechanikerarbeit um 1850. Gut zu erkennen ist die

Visiereinrichtung, die abklappbar ist. Der Dreifuss ist entfernbar. So

wie im Bild dargestellt, wurde der Kompass zu Peilungen beim

Landeinsatz verwendet. In ähnlicher Form waren aber auch Kompen für

Beiboote und kleinere Segelschiffe gebräuchlich. Dort war der Kompass

nicht fest auf den Booten eingebaut. Dafür hatte man eine besonders

geschützte Stelle in Nähe des Steuermanns baulich vorgesehen. Bei

Landgang wurde der Kompass dann mitgenommen. Aus diesem Grunde halte

ich das von mir ausgesuchte Modell für nicht unwahrscheinlich. Großer Kompass

und Taschenkompass: Zu den Kompen fehlen leider die

konstruktiv beschreibenden Angaben. So hatte ich bei der Sichtung

meiner umfangreichen Bücher zu diesem Thema die Qual der Wahl. Also

Magnetkompen - die Geschichte des Magnetkompasses geht bis auf das 14.

Jahrhundert zurück. Links zeige ich ein Beispiel einer

Feinmechanikerarbeit um 1850. Gut zu erkennen ist die

Visiereinrichtung, die abklappbar ist. Der Dreifuss ist entfernbar. So

wie im Bild dargestellt, wurde der Kompass zu Peilungen beim

Landeinsatz verwendet. In ähnlicher Form waren aber auch Kompen für

Beiboote und kleinere Segelschiffe gebräuchlich. Dort war der Kompass

nicht fest auf den Booten eingebaut. Dafür hatte man eine besonders

geschützte Stelle in Nähe des Steuermanns baulich vorgesehen. Bei

Landgang wurde der Kompass dann mitgenommen. Aus diesem Grunde halte

ich das von mir ausgesuchte Modell für nicht unwahrscheinlich.

Abweichungen

im Erdmagnetfeld und die Ablenkung bei den zunehmend eingesetzten

Bauteilen aus Eisen auf den Schiffen führten gegen Ende des 19.

Jahrhunderts dann zur Entwicklung des Kreiselkompasses. Aber das ist

bereits unserer Geschichte voraus. Rechts sehen wie einen kleinen

Taschenkompass (Bildquelle /5/) aus der Zeit um 1880, in einfachster

Ausführung. Ich denke so ähnlich werden wir uns die beiden Geräte

vorstellen können.

Thermometer: Links ein altes

Wandthermometer mit Reaumur, nach einem französischem Physiker

benannt, und einer Celsius Anzeige (Bildquelle /6/). Thermometer: Links ein altes

Wandthermometer mit Reaumur, nach einem französischem Physiker

benannt, und einer Celsius Anzeige (Bildquelle /6/).

Aneroid-Barometer:

Rechts ist ein Aneroidbarometer zu sehen (Bildquelle

/7/). Diese Barometer werden auch Dosenbarometer genannt, weil das

eigentliche Innenleben eine Metalldose ist, aus der weitestgehend die

Luft evakuiert wurde. Durch eine inne liegende Feder wird dafür

gesorgt, das die Metallhülle nicht völlig zusammengepresst wird. Ändert

sich jetzt der Luftdruck, so wird die Feder gebogen und über eine

Übersetzung, meist in Form eines Armes wird, wie rechts gut zu sehen

ist, der Druck mittels eines Zeigers auf einer speziell eingerichteten

Skala angezeigt. Solche präzise arbeitenden Instrumente dienen der

Messung des absoluten athmosphärischen Luftdrucks. Sie wurden und

werden in der Seefahrt, in der Meteorologie und in der Forschung

eingesetzt.

Fotoapparat: Mit dieser kurzen

und knappen Angabe habe ich meine größten Probleme gehabt. Am

plausibelsten schien mir die Wahl (wie rechts, Bildquelle /8/)

einer alten Plattenkamera mit Schiebebalg. Leider ist unserem

Roman nicht zu entnehmen, welche Art von Kamera zum Einsatz kam. Ich

vermute fast, dass ein Schiebebalg nicht unbedingt das Optimale für

Reisen ist. Denn die Kameras der damaligen Zeit waren nur für den

stationären Einsatz geschaffen. Weiterführend habe ich dazu eine

interessante Entwicklung zur „Reisekamera“ auf meiner Seite Fotoapparat: Mit dieser kurzen

und knappen Angabe habe ich meine größten Probleme gehabt. Am

plausibelsten schien mir die Wahl (wie rechts, Bildquelle /8/)

einer alten Plattenkamera mit Schiebebalg. Leider ist unserem

Roman nicht zu entnehmen, welche Art von Kamera zum Einsatz kam. Ich

vermute fast, dass ein Schiebebalg nicht unbedingt das Optimale für

Reisen ist. Denn die Kameras der damaligen Zeit waren nur für den

stationären Einsatz geschaffen. Weiterführend habe ich dazu eine

interessante Entwicklung zur „Reisekamera“ auf meiner Seite  Claudius Bombarnac

aufgezeigt. Denn erst

1893 gelang es dem Amerikaner George Eastman die Kompaktkamera

(Kodak-Box) zu entwickeln. Aber wir müssen wieder in der Zeit

zurückspringen. In anderen Büchern fand ich Modelle von 1860, die aus

zwei Holzkästen bestanden, die sich zur Scharfeinstellung in einander

schieben ließen. Vielleicht ließ sich Verne auch von den 1835 bis 1839

entwickelten Apparaten zur Herstellung von

Daguerrotypien, nach einem Pariser Optiker benannt,

inspirieren. Die dort verwendeten Platten konnten vom Fotografen mit

chemischen Kenntnissen mit Hilfe einfachster Hilfsmittel selbst

hergestellt werden. Claudius Bombarnac

aufgezeigt. Denn erst

1893 gelang es dem Amerikaner George Eastman die Kompaktkamera

(Kodak-Box) zu entwickeln. Aber wir müssen wieder in der Zeit

zurückspringen. In anderen Büchern fand ich Modelle von 1860, die aus

zwei Holzkästen bestanden, die sich zur Scharfeinstellung in einander

schieben ließen. Vielleicht ließ sich Verne auch von den 1835 bis 1839

entwickelten Apparaten zur Herstellung von

Daguerrotypien, nach einem Pariser Optiker benannt,

inspirieren. Die dort verwendeten Platten konnten vom Fotografen mit

chemischen Kenntnissen mit Hilfe einfachster Hilfsmittel selbst

hergestellt werden.

KLEIDUNGSSTÜCKE: KLEIDUNGSSTÜCKE:

2

Dutzend Hemden von merkwürdigen Gewebe, wollähnlich, vermutlich aus

einem Pflanzenstoff gefertigt – 3 Dutzend Strümpfe vom gleichen Gewebe

Gerade

in der Bekleidungsfrage standen die Kolonisten vor ernsten Problemen.

Man kann sich leicht vorstellen, welchem Verschleiß die Sachen hatten,

waren doch alle in ihrem Kampf um die tägliche Sicherung der Versorgung

ständig im Wald oder am Strand unterwegs. Gleichzeitig mussten aber

auch alle handwerklichen Aktivitäten in der selben Bekleidung

durchgeführt werden. Später ergänzte man auch ein Teil der Ausrüstung

durch Nutzung von Fellen, Leder und dann nach Bau der Walkmühle, durch

die Herstellung von Filzprodukten. (Bildbeispiel /9/)

HAUSGERÄTE:

1

eiserner Flaschenkessel – 6 reichlich große Pfannen aus Kupfer

(Kasserollen aus verzinnten Kupfer) – 3 Schüsseln aus Eisenblech – 10

Bestecke aus Aluminium – 2 Kochkessel – 1 kleiner tragbarer Herd (Ofen)

– 6 Tischmesser

BÜCHER:

1 Bibel mit Altem und Neuen Testament – 1 Atlas – 1

Wörterbuch der verschiedenen polynesischen Mundarten (in 6 Bänden) – 1

Wörterbuch der Naturwissenschaften (ausführliche Naturgeschichte) – 3

Ries weißes Papier – 2 Bücher mit unbeschriebenen Seiten (Schreibhefte

mit weißen Blättern) Ende der Aufstellung des geheimnisvollen Strandgutes.

NACH OBEN - SEITENANFANG

|

Bei der

ersten Probefahrt der mit einfachsten Mitteln gebauten Piroge fuhren

die Kolonisten in Richtung Südspitze des Eilandes. Vorbei an der

Mündung des Gnadenbaches fuhr man an den Tadornensumpf vorbei, in

Richtung Kap Klaue. Unterhalb des Tadornensumpfes gab es eine kleine

Einbuchtung. Dort trieben Fässer, die seitlich als unterstützender

Auftrieb für eine große seewasserfeste Kiste an dieser angebracht

waren. Sofort begann man dieses Strandgut zu bergen (siehe Bild links

/1/). Um keinen Schaden anzurichten, beschlossen unsere Freunde, die

Fundsachen zum Granithaus zu verbringen. Als das Strandgut unter vielen

Mühen bis zum Strand unterhalb des Granithauses zurückgeschleppt wurde,

gab es beim Öffnen eine große Überraschung! In der Kiste, unter einer

zugelöteten Zinkummantelung waren wahre Schätze verborgen. Denn die

Vielzahl der praktischen Dinge die dort enthalten waren, waren für alle

ein Schatz. Da Gideon Spillett den Inhalt fein säuberlich in sein

Notizbuch eintrug, haben wir eine genaue Aufstellung und wir wollen uns

einige Teile der Ausrüstung etwas näher ansehen.

Bei der

ersten Probefahrt der mit einfachsten Mitteln gebauten Piroge fuhren

die Kolonisten in Richtung Südspitze des Eilandes. Vorbei an der

Mündung des Gnadenbaches fuhr man an den Tadornensumpf vorbei, in

Richtung Kap Klaue. Unterhalb des Tadornensumpfes gab es eine kleine

Einbuchtung. Dort trieben Fässer, die seitlich als unterstützender

Auftrieb für eine große seewasserfeste Kiste an dieser angebracht

waren. Sofort begann man dieses Strandgut zu bergen (siehe Bild links

/1/). Um keinen Schaden anzurichten, beschlossen unsere Freunde, die

Fundsachen zum Granithaus zu verbringen. Als das Strandgut unter vielen

Mühen bis zum Strand unterhalb des Granithauses zurückgeschleppt wurde,

gab es beim Öffnen eine große Überraschung! In der Kiste, unter einer

zugelöteten Zinkummantelung waren wahre Schätze verborgen. Denn die

Vielzahl der praktischen Dinge die dort enthalten waren, waren für alle

ein Schatz. Da Gideon Spillett den Inhalt fein säuberlich in sein

Notizbuch eintrug, haben wir eine genaue Aufstellung und wir wollen uns

einige Teile der Ausrüstung etwas näher ansehen.

Steinschloßgewehre: Links

zeige ich euch als Beispiele Pennsylvanische Gewehre, die in dieser

Form bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Oben ein Gewehr

mit Steinschloß und unten eins mit Perkussionsschloß. Die Waffen hatten

einen langen kannelierten Lauf, der das benutzte Schwarzpulver gut

verbrannte und genügend Gas entwickelte. Um die Proportionen der Waffe

zu erkennen, ist im unteren Teil des Bildes noch eine Gesamtskizze zu

sehen (Bildquelle /3/). Was ist das typische dieser Waffen?

Steinschloßgewehre: Links

zeige ich euch als Beispiele Pennsylvanische Gewehre, die in dieser

Form bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Oben ein Gewehr

mit Steinschloß und unten eins mit Perkussionsschloß. Die Waffen hatten

einen langen kannelierten Lauf, der das benutzte Schwarzpulver gut

verbrannte und genügend Gas entwickelte. Um die Proportionen der Waffe

zu erkennen, ist im unteren Teil des Bildes noch eine Gesamtskizze zu

sehen (Bildquelle /3/). Was ist das typische dieser Waffen?

Rechts

sehen wir das Schloß einer Steinschloßwaffe. Der Ladevorgang erfolgt

zuerst durch Füllen des Pulvers in den Lauf (daher auch der Begriff

Vorderlader), dann folgt die Kugel. Der Zündvorgang läuft ab wie

bereits im Mittelalter angewandt: Ein Feuerstein der über eine rauhe

Fläche reibt, bildet einen Funken und dieser zündet die Pulverladung.

Rechts

sehen wir das Schloß einer Steinschloßwaffe. Der Ladevorgang erfolgt

zuerst durch Füllen des Pulvers in den Lauf (daher auch der Begriff

Vorderlader), dann folgt die Kugel. Der Zündvorgang läuft ab wie

bereits im Mittelalter angewandt: Ein Feuerstein der über eine rauhe

Fläche reibt, bildet einen Funken und dieser zündet die Pulverladung.

Perkussionsgewehre: Bei einer

Perkussionswaffe, deren Schloss beispielhaft links dargestellt

ist, werden zum Zünden des Pulvers so genannte Zündhütchen aufgesetzt.

Diese Aufsatzstelle nennt man Piston. Das Aufsetzen erfolgt nach dem

oben beschriebenen Ladevorgang. Nachdem ich mich ein bisschen in

Waffenkunde belesen habe, nehme ich an, das der Übersetzer des

Vernewerkes die eben geschilderten Zündhütchen meinte, wenn er in der

Listung von Zündpatronen spricht. Das Kaliber der Waffen war zur

damaligen Zeit meist Kal. 52 oder 54 (Fabrikat SHARPS) oder Kal. 45

(ungefähr 11,5 mm).

Perkussionsgewehre: Bei einer

Perkussionswaffe, deren Schloss beispielhaft links dargestellt

ist, werden zum Zünden des Pulvers so genannte Zündhütchen aufgesetzt.

Diese Aufsatzstelle nennt man Piston. Das Aufsetzen erfolgt nach dem

oben beschriebenen Ladevorgang. Nachdem ich mich ein bisschen in

Waffenkunde belesen habe, nehme ich an, das der Übersetzer des

Vernewerkes die eben geschilderten Zündhütchen meinte, wenn er in der

Listung von Zündpatronen spricht. Das Kaliber der Waffen war zur

damaligen Zeit meist Kal. 52 oder 54 (Fabrikat SHARPS) oder Kal. 45

(ungefähr 11,5 mm). Karabiner mit Zentralzündung: Nun

zu den Karabinern: Wenn ich mein

Karabiner mit Zentralzündung: Nun

zu den Karabinern: Wenn ich mein  Enterhaken gehörten

zur klassischen Bewaffnung der Piraten und der Marinesoldaten, waren

sie doch eigentlich gedacht, die Bordwände der zu enterner Schiffe zu

besteigen, was man auch alternativ mit

kleinen Wurfankern erreichen konnte oder die Enterhaken wurden

als Nahkampfwaffe verwendet. Gleichzeitig nutze man sie aber auch zum

Bugsieren der Beiboote oder zum Herausfischen von Gegenständen aus dem

Wasser. Dieses immer mehr zum Werkzeug werdende Ausrüstungsteil ist

auch heute noch in der Yachtsegelei gebräuchlich. Aufgrund der Nutzung

ist bereits seit langem die Bezeichnung Bootshaken gebräuchlich. Auf

diesem Bild ist unten die klassische Ausführung und oben eine moderne

Form abgebildet.

Enterhaken gehörten

zur klassischen Bewaffnung der Piraten und der Marinesoldaten, waren

sie doch eigentlich gedacht, die Bordwände der zu enterner Schiffe zu

besteigen, was man auch alternativ mit

kleinen Wurfankern erreichen konnte oder die Enterhaken wurden

als Nahkampfwaffe verwendet. Gleichzeitig nutze man sie aber auch zum

Bugsieren der Beiboote oder zum Herausfischen von Gegenständen aus dem

Wasser. Dieses immer mehr zum Werkzeug werdende Ausrüstungsteil ist

auch heute noch in der Yachtsegelei gebräuchlich. Aufgrund der Nutzung

ist bereits seit langem die Bezeichnung Bootshaken gebräuchlich. Auf

diesem Bild ist unten die klassische Ausführung und oben eine moderne

Form abgebildet.

Sextant:

Folgerichtig wurde das wichtigste Instrument als erstes gelistet. Mit

einem Sextanten misst der Navigator den Winkel zwischen Horizont und

Sonne, wenn diese ihren höchsten Stand erreicht hat. Der Spiegel (links

an den Bildern zu sehen; Bild /4/) muss so lange gedreht werden, bis

Sonne und Horizont auf einer Linie liegen. Dann kann man den

Einfallswinkel der Sonne auf der unten sichtbaren Skala ablesen und man

errechnet daraus dann den Breitengrad. Und warum heißt der Sextant nun

Sextant? - Weil die gebogene Skaleneinteilung eine Winkelkrümmung von

60° umfasst! Der Sextant wurde 1731 erfunden – eine Revolution in der

Nautik wie ehemals der Kompass. Die dargestellten Instrumente

wiederspiegeln die hohe mechanische Kunst des 19. Jahrhunderts. Links

ein Spiegelsextant, der als ähnliches Gerät rechts im Transportkoffer

abgebildet ist. Beide Bilder zeigen Geräte mit dem Stand der Technik

der Zeit von 1840 bis 1870. Die Geräte waren ca. 23 bis 25 cm im

Durchmesser groß. Sextanten die zur nautischen Ausrüstung der

Schiffsoffiziere gehörten, stellten schon zur damaligen Zeit einen

hohen materiellen Wert dar. Weitere Details zu den Instrumenten und die

Ermittlung der korrekten Position der Lincolninsel

findet man auf meiner Seite:

Sextant:

Folgerichtig wurde das wichtigste Instrument als erstes gelistet. Mit

einem Sextanten misst der Navigator den Winkel zwischen Horizont und

Sonne, wenn diese ihren höchsten Stand erreicht hat. Der Spiegel (links

an den Bildern zu sehen; Bild /4/) muss so lange gedreht werden, bis

Sonne und Horizont auf einer Linie liegen. Dann kann man den

Einfallswinkel der Sonne auf der unten sichtbaren Skala ablesen und man

errechnet daraus dann den Breitengrad. Und warum heißt der Sextant nun

Sextant? - Weil die gebogene Skaleneinteilung eine Winkelkrümmung von

60° umfasst! Der Sextant wurde 1731 erfunden – eine Revolution in der

Nautik wie ehemals der Kompass. Die dargestellten Instrumente

wiederspiegeln die hohe mechanische Kunst des 19. Jahrhunderts. Links

ein Spiegelsextant, der als ähnliches Gerät rechts im Transportkoffer

abgebildet ist. Beide Bilder zeigen Geräte mit dem Stand der Technik

der Zeit von 1840 bis 1870. Die Geräte waren ca. 23 bis 25 cm im

Durchmesser groß. Sextanten die zur nautischen Ausrüstung der

Schiffsoffiziere gehörten, stellten schon zur damaligen Zeit einen

hohen materiellen Wert dar. Weitere Details zu den Instrumenten und die

Ermittlung der korrekten Position der Lincolninsel

findet man auf meiner Seite:  Fernrohr: Der

Zweck eines Fernrohres ist Jedem klar. Von diesen weit verbreiteten

Geräten, die damals meist als Telescope bezeichnet wurden, gab es viele

Ausführungen. Sehr verbreitet waren Ganzmetallarbeiten. Links zeige ich

beispielhaft eom Telescope aus dem Jahre 1830, eine

Arbeit mit Messingeinschüben und einem Mahagonischaft.

Fernrohr: Der

Zweck eines Fernrohres ist Jedem klar. Von diesen weit verbreiteten

Geräten, die damals meist als Telescope bezeichnet wurden, gab es viele

Ausführungen. Sehr verbreitet waren Ganzmetallarbeiten. Links zeige ich

beispielhaft eom Telescope aus dem Jahre 1830, eine

Arbeit mit Messingeinschüben und einem Mahagonischaft.

Großer Kompass

und Taschenkompass: Zu den Kompen fehlen leider die

konstruktiv beschreibenden Angaben. So hatte ich bei der Sichtung

meiner umfangreichen Bücher zu diesem Thema die Qual der Wahl. Also

Magnetkompen - die Geschichte des Magnetkompasses geht bis auf das 14.

Jahrhundert zurück. Links zeige ich ein Beispiel einer

Feinmechanikerarbeit um 1850. Gut zu erkennen ist die

Visiereinrichtung, die abklappbar ist. Der Dreifuss ist entfernbar. So

wie im Bild dargestellt, wurde der Kompass zu Peilungen beim

Landeinsatz verwendet. In ähnlicher Form waren aber auch Kompen für

Beiboote und kleinere Segelschiffe gebräuchlich. Dort war der Kompass

nicht fest auf den Booten eingebaut. Dafür hatte man eine besonders

geschützte Stelle in Nähe des Steuermanns baulich vorgesehen. Bei

Landgang wurde der Kompass dann mitgenommen. Aus diesem Grunde halte

ich das von mir ausgesuchte Modell für nicht unwahrscheinlich.

Großer Kompass

und Taschenkompass: Zu den Kompen fehlen leider die

konstruktiv beschreibenden Angaben. So hatte ich bei der Sichtung

meiner umfangreichen Bücher zu diesem Thema die Qual der Wahl. Also

Magnetkompen - die Geschichte des Magnetkompasses geht bis auf das 14.

Jahrhundert zurück. Links zeige ich ein Beispiel einer

Feinmechanikerarbeit um 1850. Gut zu erkennen ist die

Visiereinrichtung, die abklappbar ist. Der Dreifuss ist entfernbar. So

wie im Bild dargestellt, wurde der Kompass zu Peilungen beim

Landeinsatz verwendet. In ähnlicher Form waren aber auch Kompen für

Beiboote und kleinere Segelschiffe gebräuchlich. Dort war der Kompass

nicht fest auf den Booten eingebaut. Dafür hatte man eine besonders

geschützte Stelle in Nähe des Steuermanns baulich vorgesehen. Bei

Landgang wurde der Kompass dann mitgenommen. Aus diesem Grunde halte

ich das von mir ausgesuchte Modell für nicht unwahrscheinlich.

Thermometer: Links ein altes

Wandthermometer mit Reaumur, nach einem französischem Physiker

benannt, und einer Celsius Anzeige (Bildquelle /6/).

Thermometer: Links ein altes

Wandthermometer mit Reaumur, nach einem französischem Physiker

benannt, und einer Celsius Anzeige (Bildquelle /6/).

Fotoapparat: Mit dieser kurzen

und knappen Angabe habe ich meine größten Probleme gehabt. Am

plausibelsten schien mir die Wahl (wie rechts, Bildquelle /8/)

einer alten Plattenkamera mit Schiebebalg. Leider ist unserem

Roman nicht zu entnehmen, welche Art von Kamera zum Einsatz kam. Ich

vermute fast, dass ein Schiebebalg nicht unbedingt das Optimale für

Reisen ist. Denn die Kameras der damaligen Zeit waren nur für den

stationären Einsatz geschaffen. Weiterführend habe ich dazu eine

interessante Entwicklung zur „Reisekamera“ auf meiner Seite

Fotoapparat: Mit dieser kurzen

und knappen Angabe habe ich meine größten Probleme gehabt. Am

plausibelsten schien mir die Wahl (wie rechts, Bildquelle /8/)

einer alten Plattenkamera mit Schiebebalg. Leider ist unserem

Roman nicht zu entnehmen, welche Art von Kamera zum Einsatz kam. Ich

vermute fast, dass ein Schiebebalg nicht unbedingt das Optimale für

Reisen ist. Denn die Kameras der damaligen Zeit waren nur für den

stationären Einsatz geschaffen. Weiterführend habe ich dazu eine

interessante Entwicklung zur „Reisekamera“ auf meiner Seite  KLEIDUNGSSTÜCKE:

KLEIDUNGSSTÜCKE: