|

Buchbeispiele:

Oben:

Fischer Taschenbuchverlag GmbH, Frankfurt am Main © Verlag Bärmeier

& Nikel, Frankfurt am Main 1967, Band JV 10,

JV10-280-ISBN-3-436-01252-1, neu übersetzt (und gekürzt !!) v. L. Beier

(CF /1801/) - Buch unten: © Verlag Neues Leben, Berlin 1976, 1.

Auflage, L-Nr. 303(305/94/76) CF /1802/

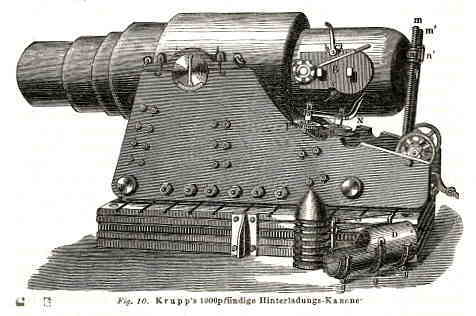

/1/ Bild oben: © Librairie Hachette

Paris; Collection Hetzel /

Les Voyages Extraordinaires Les cinq cents millions de la

Bégum, ca. 1918 (CF /1805/)

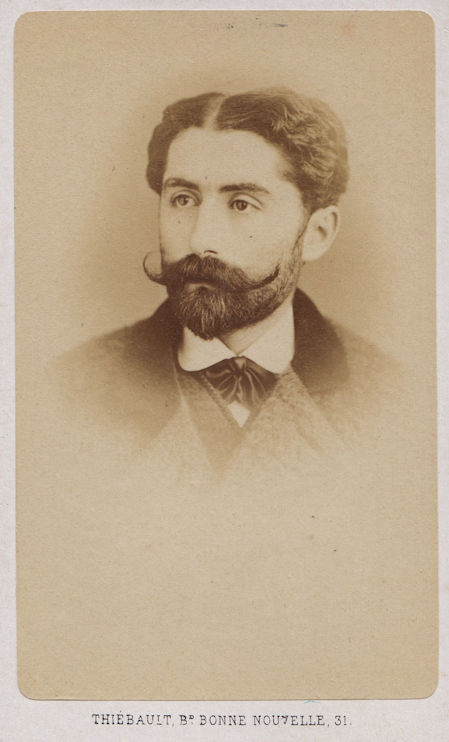

/2/ Originalphoto auf Karton: Aufgenommen vom Fotostudio PHOTOGRAPHIE THIEBAULT; 31 Boulevard Bonne Nouvelle, 31, Bildgröße im Original: 6,5 x 10,5 cm, Bild von 1870/71 – CF

/21347/

/3/ Ostwald, Th.: Jules \/erne — Leben und Werk,

Zitat von Seite 136 - Details zur

Unterlage siehe  Quelle /4/

.

Quelle /4/

.

/4/ Bildzitat aus /1/ Seite

133 in Referenz zur

Seite 130 (in der Kasematte)

/5/ Julius Verne: Die fünfhundert Millionen der

Begum Verlag A. Hartleben's Wien Pest Leipzig 1881; Zitat

von Seite 93

/6/ K. K. Österreichisches

Central-Comité der

Weltausstellung zu Paris 1867 (Hrsg.): Bericht über die

Welt-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867 (Band 2): Werkzeuge und

Maschinen (IV); Verlag Wilhelm Braumüller, Wien 1869 -

Bildzitat von Seite 453 - Mit freundlicher Genehmigung der

Universitätsbibliothek Heidelberg (Schrb. v. 23.01.2008 Hr. Jens

Dannehl)

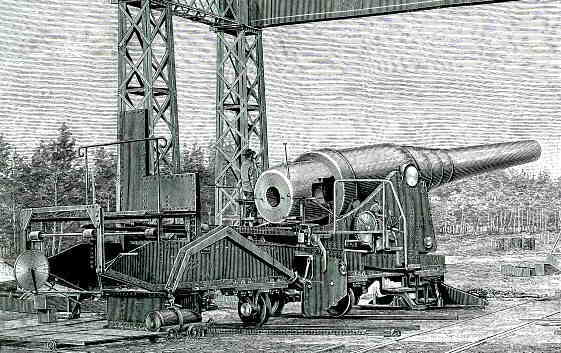

/7/ D. Von

Henk: Zur See,

Hamburg 1892, Verlagsanstalt und Druckerei AG; Bildzitat von Seite 65

„Krupp'sche 40 cm Kanone in hoher Rahmenlafette mit hydraulischer

Rücklaufbremse auf dem Schießplatz bei Meppen“

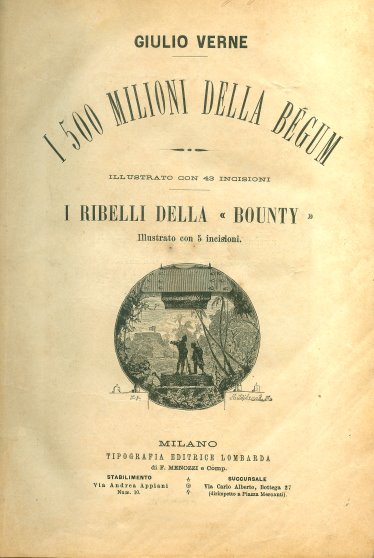

/8/ Giulio Verne I 500 Milioni Della Begum;

Tipografia Editrice Lombarda Milano 1879; CF /1801/ /9/ L'Illustration, Paris vom 17. April 1909 CF/6999/, Bildzitat von Seite 264 (Bildarchiv CF/21302/)

|

Die

500 Millionen der Begum (1879)

Die Originalausgabe erschien am

18.

September 1879 unter dem Titel Les cinq cents millions de la

Bégum bei Pierre-Jules Hetzel in Paris. Im Anhang befand

sich die Kurzgeschichte Die Originalausgabe erschien am

18.

September 1879 unter dem Titel Les cinq cents millions de la

Bégum bei Pierre-Jules Hetzel in Paris. Im Anhang befand

sich die Kurzgeschichte  Révolté

de la Bounty).

Um nicht immer wieder gleichartige Beispielexemplare meiner Sammlung zu

präsentieren, habe ich diesmal andere Editionen ausgewählt. Rechts die

italienische Erstausgabe, vollillustriert, ebenfalls aus dem Jahre 1879

/8/. Die ersten deutschsprachigen Ausgaben gab es erst in den 80er

Jahren. Der rote Einband ganz links unten ist ein späteres französisches Beispiel

von Hachette im Kleinformat /1/. Révolté

de la Bounty).

Um nicht immer wieder gleichartige Beispielexemplare meiner Sammlung zu

präsentieren, habe ich diesmal andere Editionen ausgewählt. Rechts die

italienische Erstausgabe, vollillustriert, ebenfalls aus dem Jahre 1879

/8/. Die ersten deutschsprachigen Ausgaben gab es erst in den 80er

Jahren. Der rote Einband ganz links unten ist ein späteres französisches Beispiel

von Hachette im Kleinformat /1/.

Interessant ist die

Entstehung des Romans. Hetzel kaufte nämlich die

Grundidee des Buches als Manuskript von Paschal Grousset (1844

– 1909) (Siehe Bild links /2/ um 1870/71und weiter unten), der den Künstlernamen André Laurie angenommen hatte. Interessant ist die

Entstehung des Romans. Hetzel kaufte nämlich die

Grundidee des Buches als Manuskript von Paschal Grousset (1844

– 1909) (Siehe Bild links /2/ um 1870/71und weiter unten), der den Künstlernamen André Laurie angenommen hatte.

Ergänzender Hinweis:

Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne

empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.

Unter dem Titel L'Héritage de Langevol

- Das Langevol-Vermächtnis, hatte Grousset die

Auseinandersetzung der von einem Deutschen straff geführten

Industriestadt mit einer französischen Idealstadt, genannt „Hygeia“,

beschrieben. Jules Verne erhielt den Stoff zur Überarbeitung, die dann

noch ziemlich umfangreich war. Eine noch intensivere Nachnutzung von

Materialien Grousset's fand in den Romanen  Der

Stern des Südens (1884) und im Roman Der

Stern des Südens (1884) und im Roman  Das

Wrack der Cynthia

(1885) statt.

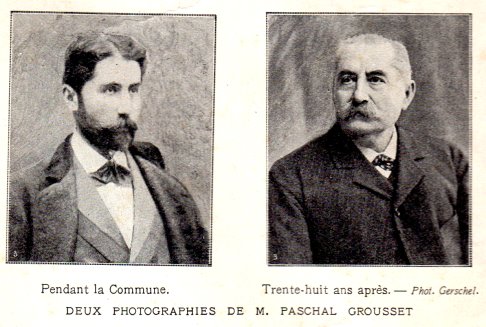

Weitere Details sind dort nachzulesen. Nachfolgend Portraits Groussets

/ Lauries um 1875/80 und um 1905. Er starb am 9. April 1909 in Paris.

Die Bilder sind aus seinem Nachruf in der Zeitschrift L'Illustration /9/. Das

Wrack der Cynthia

(1885) statt.

Weitere Details sind dort nachzulesen. Nachfolgend Portraits Groussets

/ Lauries um 1875/80 und um 1905. Er starb am 9. April 1909 in Paris.

Die Bilder sind aus seinem Nachruf in der Zeitschrift L'Illustration /9/.

Wie schon mehrfach bei Verne als

Stilmittel genutzt, ist der „Aufhänger“ der Geschichte eine

Erbschaftsangelegenheit. 500 Millionen, das Vermögen einer indischen

Prinzessin, warten auf einen Erben: Als Erbfolger wird der „nette“

französische Arzt Dr. Sarrasin ermittelt, der sein Glück noch gar nicht

fassen kann. Sofort schmiedet er große Pläne: Er möchte mit dem Geld

eine moderne und blühende Stadt, nach streng hygienischen

Gesichtspunkten errichten. Doch plötzlich meldet sich noch jemand, der

Anspruch auf die Millionen erhebt: Es ist der deutsche Professor

Schultze. Auch er ist voller Pläne und auch er will eine Stadt bauen.

Doch diese steht völlig konträr zu den Vorstellungen des anderen Erben:

Schultze baut ein Stahlimperium auf, eine Industrieansiedlung nach

Krupp'schen Muster: Waffenschmiede für Geschütze und Kanonen. Wie schon mehrfach bei Verne als

Stilmittel genutzt, ist der „Aufhänger“ der Geschichte eine

Erbschaftsangelegenheit. 500 Millionen, das Vermögen einer indischen

Prinzessin, warten auf einen Erben: Als Erbfolger wird der „nette“

französische Arzt Dr. Sarrasin ermittelt, der sein Glück noch gar nicht

fassen kann. Sofort schmiedet er große Pläne: Er möchte mit dem Geld

eine moderne und blühende Stadt, nach streng hygienischen

Gesichtspunkten errichten. Doch plötzlich meldet sich noch jemand, der

Anspruch auf die Millionen erhebt: Es ist der deutsche Professor

Schultze. Auch er ist voller Pläne und auch er will eine Stadt bauen.

Doch diese steht völlig konträr zu den Vorstellungen des anderen Erben:

Schultze baut ein Stahlimperium auf, eine Industrieansiedlung nach

Krupp'schen Muster: Waffenschmiede für Geschütze und Kanonen.

Nach

kurzer Zeit sind die Pläne Realität

geworden: Der sauberen und idealisierten Stadt France-Ville steht in

unmittelbarer Nähe der düstere und Unheil verkündende Ort Stahlstadt

gegenüber. Es dauert nicht lange und ein Konflikt bahnt sich an. So

verwundert es auch nicht, als Schultze eine Riesenkanone mit einem

geheimnisvollen Geschoss auf seinen vermeintlichen Gegner richtet - der

Musterstadt droht Gefahr.

Eine

letzte Chance sieht der junge elsässische Ingenieur Marcel Bruckmann.

Er kann sich in Stahlstadt einschleichen und das Vertrauen des

Professors gewinnen. Doch ihm droht Gefahr, denn der „Vater“ der

Riesenkanone und der Geheimwaffe lässt keinen Mitwisser zu. Doch Marcel

kann heimlich fliehen. Sofort versucht er in France-Ville „Entwarnung“

zu geben – eine direkte Bedrohung durch das Riesengeschoss besteht

nicht – die Flugbahn wurde falsch berechnet. Schultze macht ernst und

läßt France-Ville beschießen. Marcel hatte recht: Der Schuss verfehlt

und geht „in die Luft“. Eine

letzte Chance sieht der junge elsässische Ingenieur Marcel Bruckmann.

Er kann sich in Stahlstadt einschleichen und das Vertrauen des

Professors gewinnen. Doch ihm droht Gefahr, denn der „Vater“ der

Riesenkanone und der Geheimwaffe lässt keinen Mitwisser zu. Doch Marcel

kann heimlich fliehen. Sofort versucht er in France-Ville „Entwarnung“

zu geben – eine direkte Bedrohung durch das Riesengeschoss besteht

nicht – die Flugbahn wurde falsch berechnet. Schultze macht ernst und

läßt France-Ville beschießen. Marcel hatte recht: Der Schuss verfehlt

und geht „in die Luft“.

Kurz

darauf wird es ruhig um Stahlstadt, Gerüchte das Schultze Bankrott ist

kursieren und aus der Stadt kommen keine Lebenszeichen mehr. Als

Bruckmann mit einem Freund das Rätsel lösen will, findet er Schultze

nur noch tot vor. Er hatte ein Geschoss entwickelt, welches keinen

Schaden an Gebäuden anrichten, aber durch eine „Vereisung“ das Leben

auslöschen sollte (die Wirkung erinnerte mich in fataler Weise an die

in den letzten 70er/80er Jahren diskutierte Neutronenbombe). Durch

einen Defekt an der Waffe hatte sich der Erfinder in seiner

Schaltzentrale selbst gerichtet.

Einige

Kritiker sehen in der Schilderung der Stadt von Schultze die

Vorwegnahme einer Beschreibung eines faschistoiden Systems, und

wirklich hat die Szenerie etwas beklemmendes. Dazu trägt auch bestimmt

die ständigen Waffenbedrohung von Schultzes Diktatur und die im Roman

agierenden Typen Arminus und Sigimer bei, die sofort an

spätere Rassenfanatiker und deren installierte Mechanismen der Gewalt

erinnern. „In diesem Roman kommt überdeutlich Vernes Ablehnung

gegenüber dem deutschen Wesen, das er mit dem Militarismus eng

verbindet, zum Ausdruck. Die Wurzel für dieses Verhalten lag sicher in

den Ereignissen des deutsch-französischen Krieges, den Jules Verne ja

aus nächster Nähe erleben mußte.“ /3/

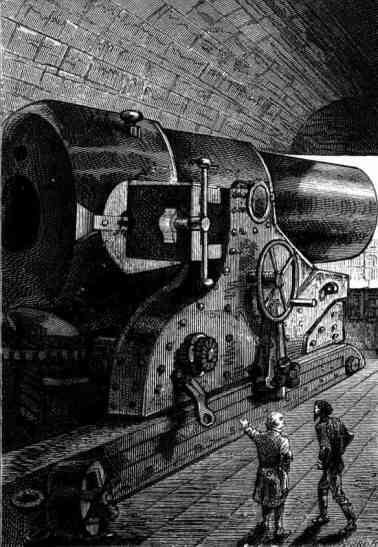

Die

Riesenkanone Schultzes

Schultze, der in Marcel

einen potentiellen Mitstreiter sieht, zeigt dem jungen Mann

selbstzufrieden sein Imperium. Schließlich gelangen sie in die so genannte

Kasematte, in der eine riesige Vernichtungswaffe steht. (Bild links

/4/ mit den beiden Personen) „Dieses Granitbauwerk, dessen

Festigkeit auf den ersten Blick einleuchtete, bedeckte eine Art

Kasematte mit mehrfachen Schießscharten. In der Mitte derselben stand

eine ungeheure Kanone aus Gußstahl. »Sehen Sie hier!« sagte der

Professor, der bisher den Mund nicht mehr aufgethan hatte. Es war das

größte Belagerungsgeschütz, das Marcel je gesehen, als Hinterlader

eingerichtet und mindestens 300.000 Kilogramm schwer. Der Durchmesser

seiner Mündung erreichte einundeinhalb Meter. Das Ungethüm mit seiner

auf Rollen laufenden Stahl-Laffete war doch so leicht zu regieren, daß

ein Kind zu seiner Bewegung hingereicht hätte so ausgezeichnet

arbeitete der sinnreiche Mechanismus. Hinter der Laffete hielt eine

gewaltige Feder den Rückstoß des Geschützes auf und diente gleichzeitig

dazu, dasselbe nach jedem Schuß wieder in seine vorige Lage zu bringen.

»Und welche Perforationskraft besitzt dieses Geschütz? fragte Marcel,

den ein solches Meisterstück unwillkürlich in Erstaunen setzte. Auf

zwanzigtausend Meter durchbohren wir mit einem Vollgeschoß eine

vierzigzöllige Platte wie eine Butterschnitte!“ /5/ Schultze, der in Marcel

einen potentiellen Mitstreiter sieht, zeigt dem jungen Mann

selbstzufrieden sein Imperium. Schließlich gelangen sie in die so genannte

Kasematte, in der eine riesige Vernichtungswaffe steht. (Bild links

/4/ mit den beiden Personen) „Dieses Granitbauwerk, dessen

Festigkeit auf den ersten Blick einleuchtete, bedeckte eine Art

Kasematte mit mehrfachen Schießscharten. In der Mitte derselben stand

eine ungeheure Kanone aus Gußstahl. »Sehen Sie hier!« sagte der

Professor, der bisher den Mund nicht mehr aufgethan hatte. Es war das

größte Belagerungsgeschütz, das Marcel je gesehen, als Hinterlader

eingerichtet und mindestens 300.000 Kilogramm schwer. Der Durchmesser

seiner Mündung erreichte einundeinhalb Meter. Das Ungethüm mit seiner

auf Rollen laufenden Stahl-Laffete war doch so leicht zu regieren, daß

ein Kind zu seiner Bewegung hingereicht hätte so ausgezeichnet

arbeitete der sinnreiche Mechanismus. Hinter der Laffete hielt eine

gewaltige Feder den Rückstoß des Geschützes auf und diente gleichzeitig

dazu, dasselbe nach jedem Schuß wieder in seine vorige Lage zu bringen.

»Und welche Perforationskraft besitzt dieses Geschütz? fragte Marcel,

den ein solches Meisterstück unwillkürlich in Erstaunen setzte. Auf

zwanzigtausend Meter durchbohren wir mit einem Vollgeschoß eine

vierzigzöllige Platte wie eine Butterschnitte!“ /5/

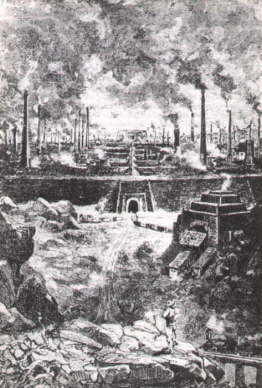

Wie

schon einleitend erklärt,

basierte die ursprüngliche Geschichte auf eine Idee von Grousset. Die

ernsthafte Auseinandersetzung der widersprüchlichen Kräfte und die

detailreichen Beschreibungen der Waffensysteme sind Schöpfungen von

Verne. War die o.g. Beschreibung nun aber auch eine Phantasie Vernes?

Die Geschossart, die eine Art Vereisung bewirkte, war eine Idee des Autors. Aber die Dimensionierung der

Kanone hatte fast eine Entsprechung in der Realität. Auf der 1867 in

Paris statt gefundenen Weltausstellung wetteiferten die Nationen um

eine möglichst überzeugende Darstellung der kommerziellen und der

wissenschaftlich-technischen Errungenschaften. Dazu gehörte zum

damaligen Selbstverständnis auch der Wettstreit der Industrienationen,

möglichst gigantische Waffen zum Beweis eigener Stärke auszustellen.

Neben Frankreich und England wurde dies auch von Deutschland

wahrgenommen. Besonders beindruckend war die Ausstellungsfläche von

Krupp, der neben seinen riesigen Schmiedehammern auch moderne

Waffensysteme zur Schau stellte. Dazu links, mit dem fast weißem Hintergrund, ein Bild von der Pariser Weltausstellung 1867 /6/.

Was lag für Verne näher, als bei einer Beschreibung einer Waffe die an

die Entwicklung von Krupp angelehnt sein sollte, eine allgemein

zugängliche Quelle für die Riesenkanone nach Krupp'scher Bauart zu

benutzen? Verne war bekannt für sein Quellenstudium und der Ablage in

seinem riesigen Zettel-Karteikasten-System. So vermute ich, dass die

damaligen Publikationen, denn das „Säbelrasseln“ gehörte zum Umgangston

der Militärs, auch bei ihm Eingang fanden. Details zum Bild der

Weltausstellung /6/: 1.000 pfündige Hinterladungs-Kanone (1.000 ist das

gussstählerne Hohlgeschoss-Gewicht, also 500 Kg) zur Armierung eines

Küsten-Forts mit einem Rohrgewicht inklusive des Verschluss' von

100.000 Pfund, also 50.000 Kg, wobei ich keine Gewichtsangaben zur

Lafette gefunden habe. Die Angaben vom Verne'schen Geschütz a la

Schultze sind aber nicht so illusorisch. So habe ich in einer Quelle

von 1892, also nicht lange nach der Romanentstehung, ein Beispiel

gefunden, welches noch gewaltiger ist. Diesmal ist es ein

Schiffsgeschütz: „... das oben veranschaulichte Krupp'sche 40 cm Rohr

hat eine Gesamtlänge von 10 m und mit dem Gewicht ein 720 000 Kg: das

der Oberlafette beträgt 12 400 kg, das des Rahmens 32.600 Kg. Mit einer

Ladung ..... wird eine Panzergranate von 775 Kg ...“ verschossen.(Bild rechts) /7/.

Rüstung hat schon immer gigantische Steuermittel verschlungen ... und

das mit welchem Ziel? Hoffen wir also, dass in der Realität stets

die France-Ville-Vertreter

die Oberhand behalten. Neben Frankreich und England wurde dies auch von Deutschland

wahrgenommen. Besonders beindruckend war die Ausstellungsfläche von

Krupp, der neben seinen riesigen Schmiedehammern auch moderne

Waffensysteme zur Schau stellte. Dazu links, mit dem fast weißem Hintergrund, ein Bild von der Pariser Weltausstellung 1867 /6/.

Was lag für Verne näher, als bei einer Beschreibung einer Waffe die an

die Entwicklung von Krupp angelehnt sein sollte, eine allgemein

zugängliche Quelle für die Riesenkanone nach Krupp'scher Bauart zu

benutzen? Verne war bekannt für sein Quellenstudium und der Ablage in

seinem riesigen Zettel-Karteikasten-System. So vermute ich, dass die

damaligen Publikationen, denn das „Säbelrasseln“ gehörte zum Umgangston

der Militärs, auch bei ihm Eingang fanden. Details zum Bild der

Weltausstellung /6/: 1.000 pfündige Hinterladungs-Kanone (1.000 ist das

gussstählerne Hohlgeschoss-Gewicht, also 500 Kg) zur Armierung eines

Küsten-Forts mit einem Rohrgewicht inklusive des Verschluss' von

100.000 Pfund, also 50.000 Kg, wobei ich keine Gewichtsangaben zur

Lafette gefunden habe. Die Angaben vom Verne'schen Geschütz a la

Schultze sind aber nicht so illusorisch. So habe ich in einer Quelle

von 1892, also nicht lange nach der Romanentstehung, ein Beispiel

gefunden, welches noch gewaltiger ist. Diesmal ist es ein

Schiffsgeschütz: „... das oben veranschaulichte Krupp'sche 40 cm Rohr

hat eine Gesamtlänge von 10 m und mit dem Gewicht ein 720 000 Kg: das

der Oberlafette beträgt 12 400 kg, das des Rahmens 32.600 Kg. Mit einer

Ladung ..... wird eine Panzergranate von 775 Kg ...“ verschossen.(Bild rechts) /7/.

Rüstung hat schon immer gigantische Steuermittel verschlungen ... und

das mit welchem Ziel? Hoffen wir also, dass in der Realität stets

die France-Ville-Vertreter

die Oberhand behalten.

|

![]()

zurück

zur Vorseite (RETURN)

zurück

zur Vorseite (RETURN)