|

Jules Verne Zitate sind wie gewohnt in blau dargestellt.

Quellenangaben,

und vielleicht der Reiz etwas mehr darüber zu lesen? (Die

Systematisierung bezieht sich nur auf die Nutzung für diesen Beitrag)

/1/ Jules Verne: Paris im 20. Jahrhundert ©

Paul Zsolnay Verlag, Wien 1996, ISBN 3-552-04804-9; Zitat von Seite

144; CF /6401/

/2/ Jules Verne: Eine schwimmende Stadt

; 1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN:

3-8224-1019-5 Pawlaks Collection Jules Verne Band 19; Zitat von Seite

119/120; CF /0801/

/3/ Jules Verne: Eine ideale Stadt; Chroniken

der Science-Fiction-Gruppe Hannover (SFGH); CHRONIK 199 – September

2002; Herausgeber/Redaktion: Wolfgang Thadewald. Übersetzung von Volker

Dehs, Deutsche Erstveröffentlichung. Zitat von Seite 61; CF /K1901/

/4/ Jules Verne: Der Kurier des Zaren;

1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1023-3

Pawlaks Collection Jules Verne Band 23 (2. Band vom „Zaren“); Zitat von

Seite 15; CF /1406/

/5/ Jules Verne: Ein Drama in den Lüften,

Lizenzausgabe des Deutschen Bücherbundes GmbH & Co Stuttgart

München mit Genehmigung der Diogenes Verlag AG, Zürich; © 1967 by

Diogenes Verlag AG, Zürich; Die deutsche Ausgabe erschien im Diogenes

Verlag unter dem Titel „Der ewige Adam ...“; Bücherbundnummer: -05290/2

– Zitat von Seite 183; CF /K0401/

/6/ ebenda, Seite 184

/7/ ebenda, Seite 190

/8/ Jules Verne: Ein Lotterie-Los;

1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1052-7

Pawlaks Collection Jules Verne Band 52; Zitat von Seite 90; CF /2901/

/9/ ebenda Seite 94

/10/ gleiche Quelle wie /5/; Zitat von Seite 23

/11/ Volker Dehs: Jules Verne Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1986; Seite

112, Detailangaben siehe  Quelle CF /5501/ Quelle CF /5501/ /12/ Jules Verne: Der Findling;

1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN:

3-8224-1064-0 Pawlaks Collection Jules Verne Band 64 (1. Teil des

Findlings); Zitat von Seite 30; CF /3901/

/13/ Jules Verne: Clovis Dardentor;

1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1071-3

Pawlaks Collection Jules Verne Band 71; Zitat von Seite 26; CF /4301/

/14/ ebenda, Seite 51

/15/ Jules Verne: Das Testament eines

Exzentrischen; 1984 Pawlak Taschenbuchverlag,

Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1076-4 Pawlaks Collection Jules Verne

Band 76 (1. Teil des Findlings); Zitat von Seite 21; CF /4601/

/16/ Jules Verne: Das Dorf in den Lüften; 1984

Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1080-2

Pawlaks Collection Jules Verne Band 80; Zitat von Seite 212; CF /4801/

Bildmaterial:

/17/

Bild: Florence

Nightingale (1820-1910) als Krankenpflegerin 1854/55 aus:

Heinz Goerke: „Arzt und Heilkunde“ Callwey München 1984; ISBN

3-7667-0728-0; Bildzitat von S. 240

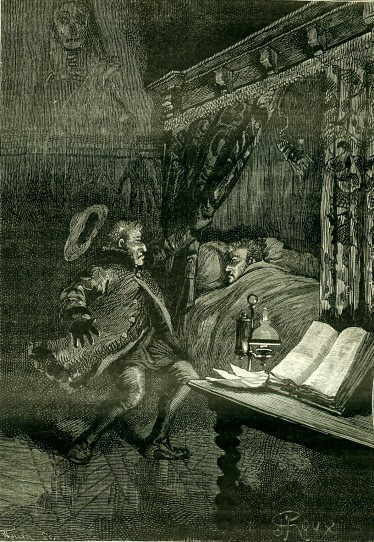

/18/

Aus einer alten Hetzelausgabe von Matthias Sandorf: Sarah im Krankenbett

/19/

Jules Verne: Ein

Drama in den Lüften, Lizenzausgabe des Deutschen

Bücherbundes GmbH & Co Stuttgart München Bücherbundnummer:

-05290/2 – Bild /19/ ist aus diesem Buch. (Original von George Roux); CF

/K0401/

/20/

Jean Jules-Verne: Jules

Verne 1973; Bildzitat von Seite 199, Detailangaben siehe  Quelle

/5510/ Quelle

/5510/

|

Manche

Dinge nimmt man beim Lesen recht unbewusst war, vielleicht wird man

stutzig wenn man sie in einem weiteren Roman wieder angesprochen sieht,

aber irgendwann reift der Gedanke: Es scheint mehr als ein

stilistisches Mittel zu sein. So ging es mir, als ich ironische Worte

und ziemlich deutliche Kritik an Ärzten und deren Heilmethoden an

verschiedenen Stellen in Vernes Gesamtwerk fand. Als ich dann an seine

ständigen gesundheitlichen Probleme dachte, habe ich mir bestimmte

Dinge zusammengereimt. So habe ich nachfolgend einige Zitate,

eigentlich deutliche Spitzen in Richtung Ärzteschaft, ausgewählt und

mit den damaligen Gesundheitszustand Vernes, soweit ich diesen aus den

Werken seiner Biographen erkennen konnte, in Zusammenhang gebracht. Bei

der nachfolgenden Nennung der jeweiligen Erstausgaben ist zu beachten,

dass die eigentliche Entstehung eines Romans noch davor liegt, es ist

also ein Zeitversatz bei der Betrachtung zu beachten.

Schon während seines

Studiums in Paris (1848 bis 1851) hatte er mit seiner Gesundheit

Probleme. So plagten ihn ständige Magenbeschwerden, von denen er

annahm, dass er sie von seiner Mutter geerbt hatte. Dadurch musste er

eine ausgewählte und gezielte Kost zu sich nehmen, was seine Mittel

zusätzlich belastete. In seinem damals unveröffentlichten Roman  Paris

im 20. Jahrhundert schrieb er 1863, als er die

Zustände im zukünftigen Paris beschrieb: „Was

tun? Das ist immer die Frage, außer man ist Arzt, wenn man mit

Industrie, Handel und Finanz nichts zu schaffen haben will! Und selbst

dann, der Teufel soll mich holen! Ich glaube, die Krankheiten

nutzen sich ab, und wenn die Fakultät keine neuen züchtet, dann steht

sie bald ohne Arbeit da!“/1/ Paris

im 20. Jahrhundert schrieb er 1863, als er die

Zustände im zukünftigen Paris beschrieb: „Was

tun? Das ist immer die Frage, außer man ist Arzt, wenn man mit

Industrie, Handel und Finanz nichts zu schaffen haben will! Und selbst

dann, der Teufel soll mich holen! Ich glaube, die Krankheiten

nutzen sich ab, und wenn die Fakultät keine neuen züchtet, dann steht

sie bald ohne Arbeit da!“/1/

Dies ist

aus meiner Sicht das erste Zitat, in welchem er versucht, den kausalen

Zusammenhang zwischen Ärzteschaft und Krankheiten darzustellen. Hatte

er dazu Veranlassung? Es ist der Beginn einer ganzen Reihe ähnlich

gelagerter Aussagen. Aus diesen habe ich eine gewisse Unzufriedenheit

mit sich und dem von ihm nicht beeinflussbaren Schicksal in

gesundheitlichen Fragen herausgelesen. Dies ist

aus meiner Sicht das erste Zitat, in welchem er versucht, den kausalen

Zusammenhang zwischen Ärzteschaft und Krankheiten darzustellen. Hatte

er dazu Veranlassung? Es ist der Beginn einer ganzen Reihe ähnlich

gelagerter Aussagen. Aus diesen habe ich eine gewisse Unzufriedenheit

mit sich und dem von ihm nicht beeinflussbaren Schicksal in

gesundheitlichen Fragen herausgelesen.

Im

Jahre 1864, Jules verbringt gerade einige Zeit bei seinen Eltern in

Nantes, wird er unangenehm von einem neuen Übel heimgesucht: Eine

Lähmung der Gesichtsnerven stellt sich zum wiederholtem Male ein. Dabei

kommt es zu einer Entstellung des Gesichtes, denn eine Gesichtshälfte

ist wie tot. Einher geht dies mit einer zeitweiligen Beeinträchtigung

der Koordinierung der Augen. Von der Lähmung kann er sich nicht mehr

vollständig befreien. Sie ist mit ein Grund dafür, das sich Jules Verne

nach diesem Schicksalsschlag einen üppigen Vollbart wachsen ließ. So

verwundert es nicht, dass sich seine Meinung zur Medizin im allgemeinen

nach dem Erlebten nicht besserte. In einen seiner jetzt regelmäßig

verlegten Romane wird eine zufällige Heilung durch Naturkräfte als

wahrscheinlicher dargestellt, als die Chancen die durch eine

medizinische Maßnahme erreicht werden können. (Bild im Text: /17/)

Ende der 60er Jahre

des

19. Jahrhunderts schrieb er den Roman  Eine

schwimmende Stadt, der als Vorabveröffentlichung im

Zeitraum vom August bis zum September 1870 in "Journal des Débats

politiques et littéraires" und dann 1871 in Buchform veröffentlicht

wurde. Darin können wir lesen, als das Gespräch auf die Angst vor Blitz

und Donner kam: (... Angst ...) „>Ich?<

sagte der Doktor lebhaft; >der Donner ist sogar mein Freund, und

mehr als das, mein Arzt!< >Ihr Arzt?<

>Gewiß ist er das! So wie ich hier vor Ihnen stehe, bin ich am

13. Juli 1867 in Kiew bei London vom Blitz getroffen und dadurch von

einer Lähmung des rechten Arms geheilt worden, die aller Anstrengungen

der Ärzte spottete.< >Der Herr Doktor belieben zu

scherzen.< >Durchaus nicht! es ist das eine ökonomische

Behandlung, eine Behandlung mittelst Elektrizität. Es lassen sich noch

ganz andere authentische Tatsachen dafür anführen, mein lieber Herr, daß

der Donner klüger ist, als die geschicktesten Doktoren, und

seine Intervention gerade in den verzweifeltsten Fällen oft wunderbar

wirkt.<“ /2/ Eine

schwimmende Stadt, der als Vorabveröffentlichung im

Zeitraum vom August bis zum September 1870 in "Journal des Débats

politiques et littéraires" und dann 1871 in Buchform veröffentlicht

wurde. Darin können wir lesen, als das Gespräch auf die Angst vor Blitz

und Donner kam: (... Angst ...) „>Ich?<

sagte der Doktor lebhaft; >der Donner ist sogar mein Freund, und

mehr als das, mein Arzt!< >Ihr Arzt?<

>Gewiß ist er das! So wie ich hier vor Ihnen stehe, bin ich am

13. Juli 1867 in Kiew bei London vom Blitz getroffen und dadurch von

einer Lähmung des rechten Arms geheilt worden, die aller Anstrengungen

der Ärzte spottete.< >Der Herr Doktor belieben zu

scherzen.< >Durchaus nicht! es ist das eine ökonomische

Behandlung, eine Behandlung mittelst Elektrizität. Es lassen sich noch

ganz andere authentische Tatsachen dafür anführen, mein lieber Herr, daß

der Donner klüger ist, als die geschicktesten Doktoren, und

seine Intervention gerade in den verzweifeltsten Fällen oft wunderbar

wirkt.<“ /2/

(Bild rechts: /18/) Aber es kommt noch

deutlicher. Die nachfolgende Textpassage war der eigentliche Initiator

dieses Beitrages von mir. Denn in seiner Kurzgeschichte (Bild rechts: /18/) Aber es kommt noch

deutlicher. Die nachfolgende Textpassage war der eigentliche Initiator

dieses Beitrages von mir. Denn in seiner Kurzgeschichte  Eine

ideale Stadt, die

unter dem Titel: „Une ville idéale“ am 13. / 14. Dezember 1875 im

„Journal d'Amiens“ erstmalig erschien, schrieb er diesen ironischen

Seitenhieb, der mit einer Aussage eines Arztes begann:

„>Schließlich

ist es nicht mehr wie zu Zeiten des Doktor Lenoël und seiner gelehrten

Zeitgenossen, Alexandre, Richer, Herbet, Peulevé, Faucon und wie sie

alle heißen - tadellose Mediziner, ganz gewiss ... Aber schließlich

haben wir doch gewisse Fortschritte gemacht! ...<“ /3/ Worauf der fiktiv in die Zukunft gereiste

Jules Verne antwortete: „>Ach<,

entfuhr es mir, >gewisse Fortschritte! ... Heilen Sie etwa jetzt

Ihre Kranken?<“

/3/. Etwas weiter findet sich dann diese

Textstelle, die vielleicht auch als Anregung unseres heutigen

Gesundheitssystems dienen könnte: „>Unsere

Klienten bezahlen uns nur, solange es ihnen gut geht. Fühlen sie sich

schlecht, bleibt die Kasse zu! Auf diese Weise haben wir kein Interesse

mehr daran, dass sie jemals krank werden. Deshalb gibt es keine

Epidemien mehr, oder so gut wie keine! Allerorten blühendes

Wohlbefinden, das wir hegen und pflegen, wie ein Pächter seinen

Gutsbetrieb in Schuss hält! Krankheiten - bei unserem neuen System

würden sie die Ärzte in den Ruin treiben, und diese machen ganz im

Gegenteil ein gutes Geschäft.<“ /3/ Eine

ideale Stadt, die

unter dem Titel: „Une ville idéale“ am 13. / 14. Dezember 1875 im

„Journal d'Amiens“ erstmalig erschien, schrieb er diesen ironischen

Seitenhieb, der mit einer Aussage eines Arztes begann:

„>Schließlich

ist es nicht mehr wie zu Zeiten des Doktor Lenoël und seiner gelehrten

Zeitgenossen, Alexandre, Richer, Herbet, Peulevé, Faucon und wie sie

alle heißen - tadellose Mediziner, ganz gewiss ... Aber schließlich

haben wir doch gewisse Fortschritte gemacht! ...<“ /3/ Worauf der fiktiv in die Zukunft gereiste

Jules Verne antwortete: „>Ach<,

entfuhr es mir, >gewisse Fortschritte! ... Heilen Sie etwa jetzt

Ihre Kranken?<“

/3/. Etwas weiter findet sich dann diese

Textstelle, die vielleicht auch als Anregung unseres heutigen

Gesundheitssystems dienen könnte: „>Unsere

Klienten bezahlen uns nur, solange es ihnen gut geht. Fühlen sie sich

schlecht, bleibt die Kasse zu! Auf diese Weise haben wir kein Interesse

mehr daran, dass sie jemals krank werden. Deshalb gibt es keine

Epidemien mehr, oder so gut wie keine! Allerorten blühendes

Wohlbefinden, das wir hegen und pflegen, wie ein Pächter seinen

Gutsbetrieb in Schuss hält! Krankheiten - bei unserem neuen System

würden sie die Ärzte in den Ruin treiben, und diese machen ganz im

Gegenteil ein gutes Geschäft.<“ /3/

Sein herauszulesender

Frust geht soweit, dass er sogar Anspielungen auf die Fachkundigkeit

der Ärzte macht. 1876 konnte man im  Kurier

des Zaren Kurier

des Zaren les en:

„>Ich behandle

Sie mit Wasser<, sagte er. >Diese Flüssigkeit ist das

wirksamste Sedativum, das man bei der Behandlung von Verwundungen kennt

und wird jetzt auch ganz allgemein angewendet. Die Ärzte

haben nur 6000 Jahre gebraucht, um das zu entdecken! Ja, in

runder Zahl so gegen 6000 Jahre!<“ /4/  Die

bissigste Satire zu diesem Themenkreis schrieb er in der Kurzgeschichte Die

bissigste Satire zu diesem Themenkreis schrieb er in der Kurzgeschichte

Frritt-Flacc,

auch Der Sturm Sie wurde 1884 bis 1885

unter dem Titel: „Frritt-Flacc“ in „Le Figaro illustré“ (Paris)

erstveröffentlicht, im Folgejahr kam dann die Veröffentlichung in

Buchform. In der Geschichte wird die Hauptperson so beschrieben: „Ein harter Mann, dieser Dr. Trifulgas, ein

mitleidloser Mann; Patienten nimmt er nur gegen Vorausbezahlung an.

Sein Hund heißt Hurzof, er ..... dürfte mehr Herz haben als sein Herr.“

/5/ Diese Einschätzung verwundert nicht, hat er doch einen speziellen

Arbeitsstil und eine etwas „ungewöhnliche“ Einstellung zu seiner

Berufsethik : „>Ein

Schlaganfall? Das macht zweihundert Fretzer!< (die

dortige Währung – Anmerkung A.F.) stellt

Dr. Trifulgas hartherzig fest. >Wir haben aber bloß

hundertundzwanzig!< >Dann gute Nacht!< Wieder wird

das Fenster zugeschlagen.“ /6/ Doch das Schicksal wird ihn

für seine Hartherzigkeit bestrafen!

Der Doktor wird zu einem Patienten gerufen, der mystischer Weise er

selbst ist (siehe dazu Bild rechts /19/). Ungeachtet aller Versuche

stirbt er unter seinen eigenen Händen! Und so endet die Geschichte: „Am folgenden Morgen fand man im Hause ....

nur noch eine Leiche vor – die Leiche von Dr. Trifulgas. Er wurde in

einen Sarg gelegt und mit großen Prunk auf den Friedhof von Luktrop

beigesetzt, nachdem er so viele andere Mitbürger dorthin gebracht hatte

– ganz genau nach Rezept ...“ /7/ Frritt-Flacc,

auch Der Sturm Sie wurde 1884 bis 1885

unter dem Titel: „Frritt-Flacc“ in „Le Figaro illustré“ (Paris)

erstveröffentlicht, im Folgejahr kam dann die Veröffentlichung in

Buchform. In der Geschichte wird die Hauptperson so beschrieben: „Ein harter Mann, dieser Dr. Trifulgas, ein

mitleidloser Mann; Patienten nimmt er nur gegen Vorausbezahlung an.

Sein Hund heißt Hurzof, er ..... dürfte mehr Herz haben als sein Herr.“

/5/ Diese Einschätzung verwundert nicht, hat er doch einen speziellen

Arbeitsstil und eine etwas „ungewöhnliche“ Einstellung zu seiner

Berufsethik : „>Ein

Schlaganfall? Das macht zweihundert Fretzer!< (die

dortige Währung – Anmerkung A.F.) stellt

Dr. Trifulgas hartherzig fest. >Wir haben aber bloß

hundertundzwanzig!< >Dann gute Nacht!< Wieder wird

das Fenster zugeschlagen.“ /6/ Doch das Schicksal wird ihn

für seine Hartherzigkeit bestrafen!

Der Doktor wird zu einem Patienten gerufen, der mystischer Weise er

selbst ist (siehe dazu Bild rechts /19/). Ungeachtet aller Versuche

stirbt er unter seinen eigenen Händen! Und so endet die Geschichte: „Am folgenden Morgen fand man im Hause ....

nur noch eine Leiche vor – die Leiche von Dr. Trifulgas. Er wurde in

einen Sarg gelegt und mit großen Prunk auf den Friedhof von Luktrop

beigesetzt, nachdem er so viele andere Mitbürger dorthin gebracht hatte

– ganz genau nach Rezept ...“ /7/

In der gleichen Zeit

schrieb er den Roman  Ein

Lotterielos, der 1886 erstveröffentlicht wurde.

Dort können wir lesen: „>Herr Sylvius<, begann da

Hulda, >wünschen Sie vielleicht, daß mein Bruder von Bamble

einen Arzt herbeiholt?< > Einen Arzt, meine kleine Hulda?

Aber wollt Ihr denn, daß ich gar den Gebrauch meiner beiden Beine

einbüße?<“ /8/ Etwas

weiter wird sogar mit einem Arzt „gedroht“, aber das ist recht scherzhaft gemeint: „>Wie

Sie wünschen, Herr Sylvius<, antwortete Hulda, >begehen

Sie aber keine neue Unvorsichtigkeit, sonst müßte Joel doch noch den

Arzt herbeiholen.< >Was? Drohungen?... Nun ja, ich werde

schon vernünftig und ganz artig sein; und so lange ich nicht auf zu

knappe Diät gesetzt bin, sollt Ihr an mir den folgsamsten Patienten

haben.<“ /9/ Ein

Lotterielos, der 1886 erstveröffentlicht wurde.

Dort können wir lesen: „>Herr Sylvius<, begann da

Hulda, >wünschen Sie vielleicht, daß mein Bruder von Bamble

einen Arzt herbeiholt?< > Einen Arzt, meine kleine Hulda?

Aber wollt Ihr denn, daß ich gar den Gebrauch meiner beiden Beine

einbüße?<“ /8/ Etwas

weiter wird sogar mit einem Arzt „gedroht“, aber das ist recht scherzhaft gemeint: „>Wie

Sie wünschen, Herr Sylvius<, antwortete Hulda, >begehen

Sie aber keine neue Unvorsichtigkeit, sonst müßte Joel doch noch den

Arzt herbeiholen.< >Was? Drohungen?... Nun ja, ich werde

schon vernünftig und ganz artig sein; und so lange ich nicht auf zu

knappe Diät gesetzt bin, sollt Ihr an mir den folgsamsten Patienten

haben.<“ /9/

Für Jules Verne

begann

jetzt eine Zeit, die zu den schwärzeren Kapiteln in seinem Leben zählt.

1887 stirbt seine Mutter in Nantes, und er selbst ist schwer krank. Aus

diesem Grunde kann er erst nach ihrer Beerdigung die Reise nach Nantes

zur Erledigung der Erbschaftsangelegenheiten antreten. Kontinuierlich

nehmen seine gesundheitlichen Probleme zu. In der in dieser Zeit

geschriebenen Kurzgeschichte  Ein

Tag aus dem Leben eines amerikanischen Journalisten im Jahre 2889,

dessen Erstausgabe im Februar 1889 in der amerikanischen Zeitschrift

„The Forum“ (New York) erschien und welche am 21. Januar 1891 mit

einigen Änderungen in französischer Sprache unter dem Titel: „La

journée d'un journaliste américain en 2889“ im „Journal d'Amiens.

Monituer de la Somme“ gedruckt wurde, fand ich eine Textpassage, die

von bahnbrechenden Ideen in der Zukunft berichtete: „... Und schließlich (meldete sich) der Arzt, der kühn behauptet, er habe ein

todsicheres Rezept gegen Schnupfen ... All diese Phantasten werden

natürlich prompt vor die Tür gesetzt.“ /10/ Bei dieser Audienz beim Medienmogul und

der Vorstellung dieser Neuerung wurde der Arzt glatt

abgewiesen. Sogar die Bekämpfung eines Schnupfens schien Verne selbst

in der Zukunft als unrealistisch anzusehen. Leider konnte ich nicht in

Erfahrung bringen, ob die verwendete Wortwahl die Eingebung des

Übersetzers war, oder ob sie der spitzen Feder Vernes wirklich

entsprang. Denn ein „todsicheres Rezept“ sollte kein Arzt verschreiben

.... (siehe dazu ganz unten /21/ als Ergänzung

dieser These). Ein

Tag aus dem Leben eines amerikanischen Journalisten im Jahre 2889,

dessen Erstausgabe im Februar 1889 in der amerikanischen Zeitschrift

„The Forum“ (New York) erschien und welche am 21. Januar 1891 mit

einigen Änderungen in französischer Sprache unter dem Titel: „La

journée d'un journaliste américain en 2889“ im „Journal d'Amiens.

Monituer de la Somme“ gedruckt wurde, fand ich eine Textpassage, die

von bahnbrechenden Ideen in der Zukunft berichtete: „... Und schließlich (meldete sich) der Arzt, der kühn behauptet, er habe ein

todsicheres Rezept gegen Schnupfen ... All diese Phantasten werden

natürlich prompt vor die Tür gesetzt.“ /10/ Bei dieser Audienz beim Medienmogul und

der Vorstellung dieser Neuerung wurde der Arzt glatt

abgewiesen. Sogar die Bekämpfung eines Schnupfens schien Verne selbst

in der Zukunft als unrealistisch anzusehen. Leider konnte ich nicht in

Erfahrung bringen, ob die verwendete Wortwahl die Eingebung des

Übersetzers war, oder ob sie der spitzen Feder Vernes wirklich

entsprang. Denn ein „todsicheres Rezept“ sollte kein Arzt verschreiben

.... (siehe dazu ganz unten /21/ als Ergänzung

dieser These).

Aber

Jules Vernes Gesundheitszustand bessert sich nicht mehr. „Jules Verne

mag nicht mehr reisen, und kann es auch nicht mehr: Rheumatismus und

Gicht bereiten ihm große Schmerzen. Die größten Sorgen bereitet der

Magen: Verne wird auf Diät gesetzt und darf nichts als Gemüse essen,

dann nur noch Eier- und Milchgerichte, was ihn weiter schwächt.

Magenspülungen bleiben erfolglos; die Ärzte vermuten eine

Magenerweiterung, zu spät wird man erkennen, daß Diabetes die Ursache

ist.“ /11/ schreibt Volker Dehs. Dazu kam, dass er nach dem Attentat

Gastons 1886 nie wieder schmerzfrei gehen konnte.

Vielleicht ist dies

der

Grund, dass das jetzt folgende Zitat noch sarkastischer als die bereits

vorgestellten Passagen klingt. Der folgende Wortwechsel zwischen einem

Arzt und dem Leiter eines Kinderheims im Roman  Der

Findling von 1893 klingt so: „> Na, und wenn sie (die im Heim befindlichen Kinder – Anmerkung

A.F.) ihrer Krankheit erliegen<,

unterbrach ihn der Doktor, schon nach Hut und Stock fassend, >ist

der Verlust, mein' ich, auch nicht so arg....<

>Gewiß nicht<, stimmte O'Bodkins zu. >Ich schreibe

sie dann in die Rubrik der Verstorbenen ein und ihr Konto wird

abgeschlossen. Ist das aber geschehen, so hat niemand mehr Ursache sich

zu beklagen<. Mit einem Händedruck verabschiedete sich der Arzt

des Hauses.“ /12/ Der

Findling von 1893 klingt so: „> Na, und wenn sie (die im Heim befindlichen Kinder – Anmerkung

A.F.) ihrer Krankheit erliegen<,

unterbrach ihn der Doktor, schon nach Hut und Stock fassend, >ist

der Verlust, mein' ich, auch nicht so arg....<

>Gewiß nicht<, stimmte O'Bodkins zu. >Ich schreibe

sie dann in die Rubrik der Verstorbenen ein und ihr Konto wird

abgeschlossen. Ist das aber geschehen, so hat niemand mehr Ursache sich

zu beklagen<. Mit einem Händedruck verabschiedete sich der Arzt

des Hauses.“ /12/

Dagegen klingt ja das

nachfolgende Zitat aus  Clovis

Dardentor (in Buchform 1896) richtig harmlos, wenn

nur die Neugier des Berufsstandes ein Thema ist: „>Oh, meine Herren<,

entschuldigte sich der Doktor Bruno, >meine Fragen mögen wohl

indiskret erscheinen. Doch das beruht auf meiner Tätigkeit... ein Arzt

muß alles wissen, selbst das, was ihn gar nichts angeht. Sie verzeihen

also... <“ /13/ Aber

sein Ton wird im gleichen Roman wieder schärfer, als er seinen Helden

folgende Worte in den Mund legte: „>Am

letzten Ende<, fuhr der Doktor fort, >mein' ich, Sie

werden doch einmal sterben.< >Warum soll ich

denn sterben, da ich doch niemals einen Arzt konsultiert habe?...

Ihr Wohlsein, meine Herrn!<“

/14/ Und da war sie wieder, die Anspielung von „Arzt“ und

„Tod“. Clovis

Dardentor (in Buchform 1896) richtig harmlos, wenn

nur die Neugier des Berufsstandes ein Thema ist: „>Oh, meine Herren<,

entschuldigte sich der Doktor Bruno, >meine Fragen mögen wohl

indiskret erscheinen. Doch das beruht auf meiner Tätigkeit... ein Arzt

muß alles wissen, selbst das, was ihn gar nichts angeht. Sie verzeihen

also... <“ /13/ Aber

sein Ton wird im gleichen Roman wieder schärfer, als er seinen Helden

folgende Worte in den Mund legte: „>Am

letzten Ende<, fuhr der Doktor fort, >mein' ich, Sie

werden doch einmal sterben.< >Warum soll ich

denn sterben, da ich doch niemals einen Arzt konsultiert habe?...

Ihr Wohlsein, meine Herrn!<“

/14/ Und da war sie wieder, die Anspielung von „Arzt“ und

„Tod“.

Aufgrund seines

schlechten gesundheitlichen Zustandes hatte sich Verne Mitte der 90er

Jahre vorgenommen, keine Reisen mehr anzutreten. Seine letzte

nachweisliche Reise trat er im Winter 1896/97 gezwungener Maßen nach

Paris an. Zeitgleich zu Papier gebracht, konnte man im Roman  Das

Testament eines Exzentrischen 1899 lesen, dass es

nur eine Frage der Anzahl der Ärzte ist, um die Bedrohung für Leib und

Leben zu erhöhen. Aber manchmal stirbt man eben auch ohne Arzt, so wie

hier geschehen: „Dieses prächtige

Musterbild eines Nordamerikaners erfreute sich einer eisernen

Gesundheit. Nie hatte ein Arzt ihm nach dem Puls gefühlt, nie einer

seine Zunge geprüft, ihm in den Hals gesehen, die Brust beklopft oder

das Herz behorcht, niemals war seine Körpertemperatur mittelst

Thermometers gemessen worden. Und an Ärzten fehlt es in Chicago gerade

nicht ... Man hätte also sagen können, daß eigentlich keine Maschine -

und wäre es eine von hundert Ärztekraft - im Stande gewesen wäre, ihn

aus dieser Welt zu reißen und in eine andere zu befördern; dennoch

war er nun gestorben, ohne Hilfe der medizinischen Fakultät -

und infolge dieser überraschenden Leistung stand eben sein Leichenwagen

jetzt vor dem Tore der Oakswoods Cemetry.“ /15/ Das

Testament eines Exzentrischen 1899 lesen, dass es

nur eine Frage der Anzahl der Ärzte ist, um die Bedrohung für Leib und

Leben zu erhöhen. Aber manchmal stirbt man eben auch ohne Arzt, so wie

hier geschehen: „Dieses prächtige

Musterbild eines Nordamerikaners erfreute sich einer eisernen

Gesundheit. Nie hatte ein Arzt ihm nach dem Puls gefühlt, nie einer

seine Zunge geprüft, ihm in den Hals gesehen, die Brust beklopft oder

das Herz behorcht, niemals war seine Körpertemperatur mittelst

Thermometers gemessen worden. Und an Ärzten fehlt es in Chicago gerade

nicht ... Man hätte also sagen können, daß eigentlich keine Maschine -

und wäre es eine von hundert Ärztekraft - im Stande gewesen wäre, ihn

aus dieser Welt zu reißen und in eine andere zu befördern; dennoch

war er nun gestorben, ohne Hilfe der medizinischen Fakultät -

und infolge dieser überraschenden Leistung stand eben sein Leichenwagen

jetzt vor dem Tore der Oakswoods Cemetry.“ /15/

In dem 1901

herausgegebenen Roman  Das

Dorf in den Lüften lässt er nochmals seine

Argumentationskette „Arzt“ - „Krankheit“ - „Tod“ aufleben. Obwohl schon

mit eigenen Worten als „unziemlich“ charakterisiert, muss er die

Bemerkung wohl trotzdem loswerden: „Hier

muß man also zugeben, daß, obwohl ein Arzt, den man sogar zum

König gemacht hatte, im Dorfe lebte, die Sterblichkeit nicht

zugenommen hatte. Eine etwas unziemliche Bemerkung über den

Ärztestand, die Max Huber aber doch nicht unterdrücken konnte.“ /16/ Das

Dorf in den Lüften lässt er nochmals seine

Argumentationskette „Arzt“ - „Krankheit“ - „Tod“ aufleben. Obwohl schon

mit eigenen Worten als „unziemlich“ charakterisiert, muss er die

Bemerkung wohl trotzdem loswerden: „Hier

muß man also zugeben, daß, obwohl ein Arzt, den man sogar zum

König gemacht hatte, im Dorfe lebte, die Sterblichkeit nicht

zugenommen hatte. Eine etwas unziemliche Bemerkung über den

Ärztestand, die Max Huber aber doch nicht unterdrücken konnte.“ /16/

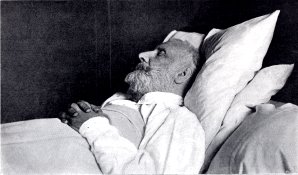

Schreibbesessen wie er ist, versuchte er der

Krankheit zu trotzen. Er hatte, wie oben bei seinem Biographen zitiert,

Probleme mit dem Magen, leidet schwer unter dem Grauen

Star - der ihm fast zur Erblindung führt - und dazu kommt auch noch ein

Schreibkrampf in der rechten Hand. Trotzdem versucht er bis zum Schluss

zu schreiben, auch wenn seine Texte immer schwerer lesbar werden. Nach

langem Leiden starb Jules Verne am 24.

März 1905 (siehe dazu Schreibbesessen wie er ist, versuchte er der

Krankheit zu trotzen. Er hatte, wie oben bei seinem Biographen zitiert,

Probleme mit dem Magen, leidet schwer unter dem Grauen

Star - der ihm fast zur Erblindung führt - und dazu kommt auch noch ein

Schreibkrampf in der rechten Hand. Trotzdem versucht er bis zum Schluss

zu schreiben, auch wenn seine Texte immer schwerer lesbar werden. Nach

langem Leiden starb Jules Verne am 24.

März 1905 (siehe dazu  Abschied

nehmen von Jules Verne). Bild links: Jules auf dem

Sterbebett /20/.

Abschied

nehmen von Jules Verne). Bild links: Jules auf dem

Sterbebett /20/.

NACHTRAG: Meine

Betrachtung birgt ein Risiko in sich. Denn alle Zitate beziehen sich

auf deutsche Übersetzungen. Aus diesem Grunde habe ich möglichst aus

dem Original nahe kommenden Quellen zitiert. Ich hoffe, dass die

Übersetzungen sachkundig erfolgten, nicht das der Sarkasmus ein

Stilmittel der Übersetzer war. Aber die Anzahl der gefundenen

Textstellen sollte meine Befürchtung relativieren ...

ERGÄNZUNG:

Zum

todsicheren Rezept

gegen Schnupfen in Ein Tag aus dem Leben eines amerikanischen

Journalisten... schrieb mir Bernhard Kraut am 22.11.2005: Die

Originalformulierung aus dem Journalisten

nach der französischen Vorlage (Jahr 2890 und nicht

2889) lautet: „Et cet autre, plus audacieux, ne prétendait - il pas

qu'il possédait un remède spécifique contre le rhume du cerveau?...“

d.h.: „Und dieser andere, noch dreister, gab er nicht vor das er im

Besitz eines Wundermittels gegen den Schnupfen sei?...“ Leider habe ich die Version

aus Hier et

demain, auf der die deutsche Übersetzung beruht, und die

ja von Michel Verne modifiziert wurde, nicht vorliegen. Also Jules

Vernes Feder entspringt die spitze Bemerkung des "Todsicheren Rezeptes"

nicht, aber vielleicht die der von Michel?

NACH OBEN - SEITENANFANG

|